последние изменения и поправки, судебная практика

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

1. Право на государственную защиту прав и свобод — важнейшая составляющая правового статуса личности в Российской Федерации, в которой как демократическом федеративном правовом государстве в соответствии с основами конституционного строя человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства (ст. 1 и 2 Конституции). Соответствующую обязанность Конституция непосредственно возлагает в первую очередь на органы государственной власти РФ и ее субъектов, относя правовое регулирование в данной сфере к ведению Федерации, а защиту прав и свобод человека и гражданина к совместному ведению (п. «а» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72).

Как предмет государственной защиты права и свободы могут принадлежать отдельному гражданину или их объединению вне зависимости от того, имеет соответствующее объединение статус юридического лица или нет. Их обладателями могут быть иностранные граждане и организации, а также лица без гражданства, если иное не установлено федеральным законом или международным договором (ч. 3 ст. 62 Конституции).

Их обладателями могут быть иностранные граждане и организации, а также лица без гражданства, если иное не установлено федеральным законом или международным договором (ч. 3 ст. 62 Конституции).

Исполнение государством соответствующей обязанности не только требует наличия необходимых социально-экономических и политических условий, обеспечивающих реализацию прав и свобод человека и гражданина, но и предполагает функционирование государственно-правового механизма, предназначенного для предупреждения нарушений в этой сфере, а также восстановления прав и свобод в случаях их нарушения. Соответственно в России он создан, действует и последовательно развивается, гарантируя каждому возможность прибегнуть к доступным ему средствам защиты прав и свобод. При этом механизм государственной защиты прав и свобод включает в себя не только деятельность собственно государственных органов и их должностных лиц.

Так, значительный вклад в исполнение соответствующей обязанности государства вносят органы местного самоуправления, которые организационно не входят в систему государственной власти. Однако при решении муниципальных вопросов они в координации с государственными органами обеспечивают реализацию и защиту прав и свобод на подконтрольной им территории, доводя до нижнего уровня организации публичной власти в Российской Федерации систему государственной защиты прав. При этом органам местного самоуправления могут предаваться и отдельные государственные полномочия с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 133 Конституции). Государство предоставляет дотации, субвенции и иную финансовую помощь органам местного самоуправления не только при наделении их государственными полномочиями, но и для решения местных вопросов (ст. 60-63 Закон о местном самоуправлении). Столь тесное взаимодействие с государством, а также само предназначение в системе публичной власти страны органов местного самоуправления, обеспечивающих реализацию самых насущных потребностей населения на соответствующей территории, делает их деятельность в этой сфере неотделимой от механизма государственной защиты прав.

Однако при решении муниципальных вопросов они в координации с государственными органами обеспечивают реализацию и защиту прав и свобод на подконтрольной им территории, доводя до нижнего уровня организации публичной власти в Российской Федерации систему государственной защиты прав. При этом органам местного самоуправления могут предаваться и отдельные государственные полномочия с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 133 Конституции). Государство предоставляет дотации, субвенции и иную финансовую помощь органам местного самоуправления не только при наделении их государственными полномочиями, но и для решения местных вопросов (ст. 60-63 Закон о местном самоуправлении). Столь тесное взаимодействие с государством, а также само предназначение в системе публичной власти страны органов местного самоуправления, обеспечивающих реализацию самых насущных потребностей населения на соответствующей территории, делает их деятельность в этой сфере неотделимой от механизма государственной защиты прав.

На защиту прав и свобод человека и гражданина направлена деятельность многих общественных объединений, часть из которых действует в тесной координации с государством, другие функционируют независимо от него, и даже нередко находятся в оппозиции к политике и практике государственных органов в этой сфере. Однако в любом случае они положительно влияют на повышение эффективности правозащитной деятельности государства, поскольку добровольно берут на себя часть его обязанностей, вскрывают в деятельности государственных институтов имеющиеся упущения, привлекая к ним внимание и способствуя этим разрешению и устранению возникающих проблем и недостатков. Причем вне зависимости от субъективной оценки деятельности государства по защите прав и свобод общественные объединения для достижения своих целей чаще всего не могут обойтись без обращения к соответствующим государственным институтам, в том числе к органам судебной власти.

Исключать негосударственные институты из государственно-правового механизма защиты прав нельзя также потому, что государство формирует правовую основу их деятельности, содействует выполнению ими правозащитных функций, в том числе посредством оказания экономической помощи. В частности, органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут оказывать экономическую поддержку в различных формах некоммерческим организациям (ст. 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

В частности, органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут оказывать экономическую поддержку в различных формах некоммерческим организациям (ст. 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

В государственную систему защиты следует включать и деятельность межгосударственных органов по защите прав и свобод человека, к которым каждый вправе в соответствии с международными договорами РФ обратиться при исчерпании всех имеющихся внутригосударственных средств правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции). Государство в таких случаях в соответствии с международными договорами передает часть своих полномочий в этой сфере соответствующим межгосударственным органам, включая их деятельность как субсидиарную в комплекс правовых средств, гарантирующих защиту прав и свобод человека внутри страны. При этом оно как равноправный субъект соглашения принимает участие в формировании и работе соответствующих межгосударственных институтов, в их финансировании и решении других вопросов в порядке, предусмотренном международным договором. Практика межгосударственных органов положительно влияет и на деятельность внутригосударственных институтов по защите прав и свобод человека и гражданина, поскольку позволяет им учитывать применительно к российской действительности международно-правовые стандарты в качестве образца при разрешении типичных ситуаций.

Практика межгосударственных органов положительно влияет и на деятельность внутригосударственных институтов по защите прав и свобод человека и гражданина, поскольку позволяет им учитывать применительно к российской действительности международно-правовые стандарты в качестве образца при разрешении типичных ситуаций.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-84 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-33 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 301-79-07 (Регионы РФ)

Вместе с тем общественные и международные правозащитные институты в государственном механизме защиты прав и свобод играют все же вспомогательную роль, поскольку лишь дополняют соответствующую деятельность федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, на которых и лежит основная обязанность в данной сфере. При этом особое положение среди государственных органов занимает Президент РФ, который согласно Конституции как глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (ч. 1 и 2 ст. 80).

1 и 2 ст. 80).

При исполнении конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина Президент опирается на деятельность многих государственных и негосударственных институтов. Среди них особое место занимают специальные правозащитные структуры, к числу которых относится Совет при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Он является консультативным органом, образованным в целях содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества (п. 1 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 06.11.2004 N 1417).

Заметный вклад в правозащитную деятельность вносит также Общественная палата РФ, созданная и действующая на основании Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (в ред. от 10. 06.2008). Своей деятельностью она обеспечивает взаимодействие граждан с федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти (ст. 1 названного Закона). Президент принимает непосредственное участие в формировании Общественной палаты, утверждая одну треть ее состава, а также инициируя в связи с истечением срока полномочий процедуру формирования ее нового состава (ст. 6, 8 Закона).

06.2008). Своей деятельностью она обеспечивает взаимодействие граждан с федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти (ст. 1 названного Закона). Президент принимает непосредственное участие в формировании Общественной палаты, утверждая одну треть ее состава, а также инициируя в связи с истечением срока полномочий процедуру формирования ее нового состава (ст. 6, 8 Закона).

Президент является гарантом прав и свобод на территории РФ, которая включает в себя территории всех ее субъектов. Вместе с тем защита прав и свобод относится к сфере совместного ведения, поэтому в полномочия всех руководителей субъектов Федерации (президентов, губернаторов, мэров и т. д.) их конституции (уставы) включают защиту прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего региона. При выполнении этой функции руководитель субъекта Федерации также опирается на деятельность специализированных государственных и негосударственных правозащитных институтов, существующих в регионах. К примеру, в субъектах Федерации также создаются общественные палаты, цели и задачи которых идентичны целям и задачам Общественной палаты РФ, но на региональном уровне.

д.) их конституции (уставы) включают защиту прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего региона. При выполнении этой функции руководитель субъекта Федерации также опирается на деятельность специализированных государственных и негосударственных правозащитных институтов, существующих в регионах. К примеру, в субъектах Федерации также создаются общественные палаты, цели и задачи которых идентичны целям и задачам Общественной палаты РФ, но на региональном уровне.

Права и свободы человека и гражданина определяют деятельность всех органов государственной власти и местного самоуправления, но обязанность по осуществлению мер исполнительного характера, направленных на их обеспечение и защиту на территории всей страны, Конституция непосредственно возлагает на Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти в России, отнеся определение порядка его деятельности к ведению федерального конституционного закона (п. «е» ч. 1, ч. 2 ст. 114). Соответственно, Правительство в пределах своих полномочий организует, в том числе и в области защиты прав и свобод, исполнение Конституции, федеральных законов, указов Президента, международных договоров, осуществляет систематический контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации, принимает меры по устранению нарушений законодательства.

Для осуществления функций исполнительной власти с учетом специфики различных направлений общественной жизни создаются подконтрольные Правительству РФ федеральные министерства и иные федеральные органы, а также их территориальные органы (ст. 4, 12-22 Закона о Правительстве РФ). Субъектами Федерации также создаются собственные органы исполнительной власти, которые в пределах федерального ведения и полномочий РФ по предметам совместного ведения образуют с федеральными органами единую систему исполнительной власти в Российской Федерации, подконтрольную Правительству РФ (ч. 2 ст. 77 Конституции, ст. 43-44 названного Закона).

В целях обеспечения в стране гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами Конституция предусматривает специальную должность Уполномоченного по правам человека в РФ, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом (п. «д» ч. 1 ст. 103). В соответствии с региональными конституциями (уставами) и законами в тех же целях может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека и в субъектах Федерации (ст. 5 Закона об Уполномоченном по правам человека).

103). В соответствии с региональными конституциями (уставами) и законами в тех же целях может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека и в субъектах Федерации (ст. 5 Закона об Уполномоченном по правам человека).

В соответствии с названным Законом (ст. 3, 15, 16) деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, при этом основным ее направлением является рассмотрение жалоб на нарушение прав. В случае установления факта нарушения прав заявителя Уполномоченный по результатам рассмотрения жалобы обязан принять меры в пределах его компетенции, при этом он вправе воспользоваться полномочиями, предусмотренными ст. 29-32 названного Закона. В частности, обратиться в суд, в том числе в Конституционный, а также к компетентным государственным органам и должностным лицам с требованием устранить нарушения, поставить вопрос о привлечении к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Конституционным органом, обеспечивающим государственную защиту прав и свобод, является также прокуратура РФ, составляющая на всей территории страны единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ; полномочия, организация и порядок ее деятельности определяются федеральным законом (ст. 129 Конституции). Основная функция прокуратуры РФ состоит в осуществлении надзора за соблюдением законности, специальной разновидностью которого является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 1, 26 Закона о прокуратуре).

Предметом этого вида прокурорского надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Однако цель защиты прав очевидна и во всех других направлениях деятельности прокуратуры, поскольку именно права и свободы человека и гражданина согласно ст. 18 Конституции определяют смысл, содержание и применение законов, регулирующих отношения во всех сферах общественной жизни.

Однако цель защиты прав очевидна и во всех других направлениях деятельности прокуратуры, поскольку именно права и свободы человека и гражданина согласно ст. 18 Конституции определяют смысл, содержание и применение законов, регулирующих отношения во всех сферах общественной жизни.

Для осуществления возложенных на него функций прокурор наделяется специальными полномочиями (ст. 22, 27, 30, 33 Закона о прокуратуре). В частности, он рассматривает и проверяет обращения о нарушении прав и свобод, разъясняет порядок их защиты, принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, а в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений, а также публичных интересов (см. комментарий к ст. 129).

Необходимость обращения Уполномоченного по правам человека, прокурора и других представителей правозащитных структур в суд обычно возникает в случаях несогласия предполагаемого нарушителя с претензиями по поводу нарушения им прав и отказа принять восстановительные меры. Полномочиями по разрешению возникшего в связи с этим спора, по принятию общеобязательных окончательных решений, в том числе о применении юридических санкций за правонарушение, в механизме государственной защиты прав наделен только суд как орган государственной (судебной) власти, как орган правосудия. При этом подавляющее число судебных дел возбуждается по инициативе самих заинтересованных лиц, реализующих посредством обращения в суд право на судебную защиту (см. комментарий к ст. 46).

Полномочиями по разрешению возникшего в связи с этим спора, по принятию общеобязательных окончательных решений, в том числе о применении юридических санкций за правонарушение, в механизме государственной защиты прав наделен только суд как орган государственной (судебной) власти, как орган правосудия. При этом подавляющее число судебных дел возбуждается по инициативе самих заинтересованных лиц, реализующих посредством обращения в суд право на судебную защиту (см. комментарий к ст. 46).

Механизм государственной защиты прав предусматривает также внесудебный административный порядок разрешения правовых споров, возникающих чаще всего в публичной сфере, когда граждане и организации обращаются с жалобой в вышестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу на нарушение их прав и свобод. При этом заинтересованные лица реализуют не только конституционное право на государственную защиту, но и право направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции). Общие правила производства по таким обращениям сформулированы в Федеральном законе от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Вместе с тем отдельные федеральные законы, в том числе ГК, НК, ТК ТС и др., предусматривают и отличающиеся от них правила разрешения споров в административном порядке.

33 Конституции). Общие правила производства по таким обращениям сформулированы в Федеральном законе от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Вместе с тем отдельные федеральные законы, в том числе ГК, НК, ТК ТС и др., предусматривают и отличающиеся от них правила разрешения споров в административном порядке.

По общему правилу заинтересованные лица имеют право выбора, обратиться им за разрешением спора в административном порядке, что не препятствует в последующем передаче спора в суд, или же сразу прибегнуть к средствам судебной защиты. Однако для некоторых споров федеральным законом предусмотрен обязательный досудебный порядок их разрешения, что направлено на оперативное разрешение конфликтов непосредственно в государственных органах и не препятствует при необходимости реализации права на судебную защиту (см. Определение КС РФ от 08.04.2003 N 158-О*(596)).

В соответствии с федеральным законом отдельные категории споров могут разрешаться специально созданными для этого органами, не входящими в судебную систему страны. Такие органы создаются в системе исполнительной власти, на общественной или смешанной основе.

Такие органы создаются в системе исполнительной власти, на общественной или смешанной основе.

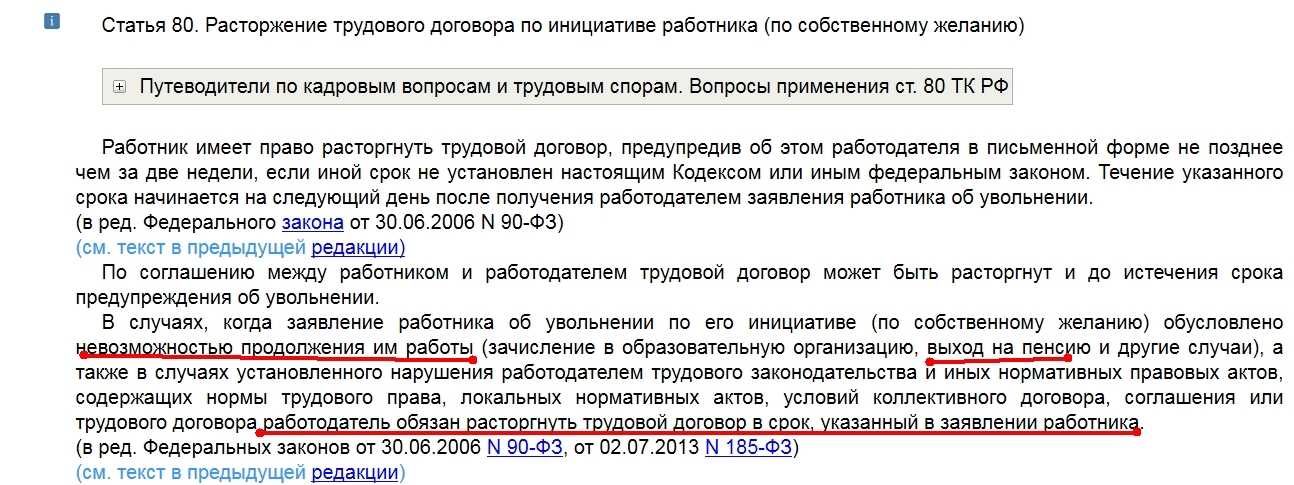

К примеру, часть споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, рассматривается Патентной палатой, образуемой при федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1248 ГК). Для рассмотрения трудовых споров предназначены комиссии по трудовым спорам (КТС), которые образуются по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа представителей работников и работодателя (ст. 382, 384 ТК).

Большое количество гражданско-правовых споров рассматриваются третейскими судами, порядок образования и деятельности которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Обычно это постоянно действующие третейские суды, которые образуются при торговых палатах, биржах, общественных объединениях предпринимателей и потребителей, иных организациях, однако стороны для разрешения конкретного спора могут сами образовать разовый третейский суд.

Деятельность всех названных и подобных им юрисдикционных органов правосудием не является, она сама находится под судебным контролем. В частности, решения Патентной палаты и КТС могут быть обжалованы в суд; предусмотрена возможность оспаривания в государственный суд и решений третейского суда, требуется судебная санкция и на их принудительное исполнение.

Кроме разрешения споров по жалобам граждан и организаций на нарушение прав и свобод, многие органы в системе исполнительной власти и местного самоуправления наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях с применением соответствующих санкций. К примеру, районные, городские комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей и другие дела, связанные с неисполнением родительских обязанностей и нарушением прав несовершеннолетних (ст. 5.35, 5.36, 6.10, 23.2 КоАП). Деятельность соответствующих органов также находится под контролем суда, в который может быть обжаловано любое постановление об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП).

30.1 КоАП).

Производство по делам об административных правонарушениях, так же как и уголовное преследование, является одной из форм реализации государством своей обязанности по защите прав человека и гражданина, когда они становятся объектом посягательства со стороны правонарушителя (см. Постановление КС РФ от 24.04.2003 N 7-П*(597)). Однако при этом должны обеспечиваться гарантии защиты прав и лица, привлекаемого к ответственности.

2. Кроме юрисдикционных форм защиты прав (судебной, административной, общественной, смешанной) существуют неюрисдикционные формы их защиты. Они представляют собой деятельность граждан и организаций по защите своих прав или прав других лиц без обращения за помощью к государственным и иным юрисдикционным органам, уполномоченным на принятие необходимых мер для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты взаимосвязаны со способами защиты прав, причем настолько, что в законодательстве и юридической литературе они нередко отождествляются или смешиваются. Однако большинство авторов, специально исследовавших данную проблему, приходят к выводу о необходимости различения этих взаимосвязанных понятий. При этом формы защиты обычно определяются как порядок или разновидность деятельности по защите прав в целом, а способы защиты — как действия, которые непосредственно направлены на устранение препятствий в осуществлении прав заинтересованными лицами*(598). При всем том следует заметить, что конституционное положение о праве каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, относится и к формам защиты прав, поскольку одно без другого не существует.

Однако большинство авторов, специально исследовавших данную проблему, приходят к выводу о необходимости различения этих взаимосвязанных понятий. При этом формы защиты обычно определяются как порядок или разновидность деятельности по защите прав в целом, а способы защиты — как действия, которые непосредственно направлены на устранение препятствий в осуществлении прав заинтересованными лицами*(598). При всем том следует заметить, что конституционное положение о праве каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, относится и к формам защиты прав, поскольку одно без другого не существует.

Используя предложенные в приведенном определении критерии, к неюрисдикционным формам защиты прав могут быть отнесены — деятельность различных правозащитных организаций и движений, собрания граждан, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, самозащита и др. Что касается способов защиты прав, то они могут различаться в зависимости от принадлежности спорных правоотношений к той или иной отрасли права; их примерный перечень обычно приводится в отраслевом законодательстве, а иногда на них указывается непосредственно в Конституции.

К примеру, основные способы защиты гражданских прав предусмотрены ст. 12 ГК (признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и др.), гражданское и арбитражное процессуальное право предусматривают специфические процессуальные способы защиты тех же прав в рамках судебной формы (обращение в суд с соответствующим требованием, ведение дела через представителей, участие в доказывании обстоятельств дела и т.д.). Конституция (ч. 4 ст. 125) указывает на такой способ судебной защиты, как обращение в Конституционный Суд с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле. Порядок же производства по соответствующей жалобе устанавливается Законом о Конституционном Суде РФ, который предусматривает для субъектов судебного спора возможность совершения целого комплекса действий, обеспечивающих их полноценное участие в процессе в целях защиты спорного права с помощью суда.

Вместе с тем в законодательстве невозможно предусмотреть все конкретные действия, которые могут быть выбраны для защиты прав и свобод, особенно если используются неюрисдикционные формы защиты. Заинтересованное лицо вправе по своему усмотрению использовать любые формы и способы защиты прав, однако при этом оно не должно совершать действия, запрещенные законом. Причем такой запрет не обязательно должен быть прямым, он может быть обусловлен установленным законом порядком реализации соответствующего права, учитывающим, в частности, и законные интересы другой стороны в спорных правоотношениях, государственная защита прав которой также гарантируется. Во всяком случае, осуществление прав и свобод заинтересованным лицом не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции).

Очевидно, что для защиты прав не могут совершаться действия, которые в различных отраслях права определяются как правонарушения. В частности, уголовное законодательство рассматривает как преступление самоуправство, т. е. самовольное, вопреки установленному законом или иным правовым актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред (ст. 330 Уголовного Кодекса РФ). Те же действия, не причинившие существенного вреда гражданам или юридическим лицам, в соответствии с законодательством рассматриваются как административное правонарушение (ст. 19.1 КоАП). Предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП).

е. самовольное, вопреки установленному законом или иным правовым актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред (ст. 330 Уголовного Кодекса РФ). Те же действия, не причинившие существенного вреда гражданам или юридическим лицам, в соответствии с законодательством рассматриваются как административное правонарушение (ст. 19.1 КоАП). Предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП).

Предусмотрены ограничения в использовании действий по защите прав и в других отраслях законодательства. К примеру, согласно ст. 14 ГК способы самозащиты гражданских прав должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. При обращении за защитой права в суд заинтересованное лицо обязано соблюдать установленную законом процедуру и не вправе выбирать по своему усмотрению любые способы защиты (см. , например, Определение КС РФ от 13.01.2000 N 6-О*(599)).

, например, Определение КС РФ от 13.01.2000 N 6-О*(599)).

Статья 45 Конституции Российской Федерации на 2023 год последняя редакция, читать онлайн

Текст Ст. 45 Конституции РФ последняя редакция на 2023 год:

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Гарантии государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, провозглашенные комментируемой статьей, реализуются в рамках всей системы законодательства. Практически все законодательные акты указывают приоритет прав и свобод и их защиту в качестве одного из основных принципов регулирования соответствующих отношений.

Часть 2 комментируемой статьи закрепляет за гражданами право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Способ защиты субъективного права обусловлен главным образом его содержанием.

Так, в соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем:

- признания права;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

- самозащиты права;

- присуждения к исполнению обязанности в натуре;

- возмещения убытков;

- прекращения или изменения правоотношения;

- взыскания неустойки;

- компенсации морального вреда;

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

Допускается самозащита гражданских прав.

При этом в отношении самозащиты оговаривается, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

Рассмотрим подробнее положения данной статьи.

Часть 1 статьи действует во взаимосвязи со ст. 2 Федерального закона «Об основах государственной службы», при этом предполагается, что все звенья государственного механизма наделены обязанностью защищать права и свободы человека и гражданина.

Президент Российской Федерации обязан уважать и охранять права и свободы человека и гражданина (ст. 82 Конституции). Законодательная деятельность Государственной Думы должна подчиняться требованиям ч. 3 ст. 15, ст. 54, ст. 55 Конституции.

Управленческий аппарат согласно ст. 2 Федерального закона «Об основах государственной службы» обязан в своей деятельности руководствоваться принципом соблюдения и уважения прав человека и гражданина.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г.

В процессе утверждения прав человека в истории руководящей идеей являлась их нерасторжимая связь с судебной защитой (см. ст. 46 и ст. 52, а также гл. 7).

Обязанность государственной защиты прав и свобод человека реализуется в деятельности такого органа, как Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционное судопроизводство обеспечивает применение и толкование конституционных и иных правовых норм о правах и свободах человека и гражданина, обязательных для органов государственной власти (см. ст. 30 и ст. 125 КРФ).

Весь государственный механизм в современном процессе фундаментальных преобразований нашего общества как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации проходит сложный процесс совершенствования для выполнения задачи, определенной ч.

Часть 2 признает право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. По смыслу статьи гражданин может использовать для защиты своих прав и свобод свои конституционные права и свободы согласно ст. 31, ст. 33, ст. 35, ст. 36, ст. 46, ст. 47 — ст. 54 КРФ.

Он может использовать все виды обжалования, обращаться в суд, к общественности, использовать средства массовой информации, создать комитет в свою защиту, провести пикетирование.

Закон РФ «Об оружии», Инструкция о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, принятая во исполнение этого Закона, утвердили новое право гражданина на приобретение определенных видов оружия (охотничье оружие, газовый пистолет).

На основании ст. 13 Закона газовое оружие самообороны (аэрозольные устройства и пневматическое оружие) граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, вправе приобретать без получения лицензии. Порядок приобретения гражданами иных видов оружия устанавливается ст. 5, 13 Закона.

5, 13 Закона.

Согласно ст. 24 граждане Российской Федерации могут применять оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны или по крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение, при этом не должен быть причинен вред третьим лицам.

Кроме того, Закон налагает здесь определенные ограничения. Запрещено применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или неизвестен, кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения.

О каждом случае применения оружия, повлекшем телесные повреждения, его владелец обязан незамедлительно, не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

При приобретении оружия гражданин представляет медицинскую справку о состоянии здоровья, паспорт или иной документ, подтверждающий российское гражданство. Полиция вправе потребовать сведения о судимости и выяснить, состоит ли гражданин на учете у наркологов и психиатров.

В целом ст. 45 во взаимосвязи со ст. 46 значительно расширяет сферу свободы гражданина в области его права на защиту своей свободы, своих законных интересов.

Уголовное право Российской Федерации признает за гражданином право на необходимую оборону и действия в состоянии крайней необходимости.

Наличие в законе нормы о необходимой обороне содействует предотвращению насильственных посягательств: лицо, намеревающееся совершить преступление, знает, что оно может встретить активное противодействие и что закон считает это противодействие, равно как и причинение вреда нападающему, правомерным.

Согласно российской Конституции, необходимая оборона есть право гражданина на отражение общественно опасного посягательства.

Закон не считает преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества, государства от общественно опасного посягательства.

Причинение вреда нападающему только по своим внешним признакам напоминает преступление, в действительности же не представляет опасности для правопорядка, так как совершается гражданином с целью защиты его законных интересов.

Федеральным законом от 1 июля 1994 г. в УК были внесены существенные изменения, касающиеся понятия необходимой обороны.

Согласно прежней редакции, правомерной считалась прежде всего защита интересов общества и государства. Теперь же в первую очередь правомерной считается защита прав и законных интересов самого обороняющегося. Другим новшеством является то, что обороняющийся не обязан обращаться к кому-либо за помощью, а сам вправе пресечь нападение.

Действующий УК не признает за обороняющимся «права опережающего действия», которое имеет место в законодательстве некоторых зарубежных государств. Необходимо, чтобы посягательство было наличным и уже причинило или начало причинять определенный вред, но еще не закончилось или создало реальную непосредственную угрозу причинения этого вреда.

Основным условием правомерности необходимой обороны является требование о том, чтобы при защите не было допущено превышения ее пределов.

Каждый вправе защищать свои права и свободы и в состоянии крайней необходимости.

Такие действия являются общественно полезными, так как направлены на защиту личности, ее прав и свобод, общественных или государственных интересов от угрожающей им опасности.

Согласно ст. 39 УК РФ крайняя необходимость заключается в устранении опасности, угрожающей интересам личности и правам данного лица или иных лиц, государства и общества, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

Подростки, социальные сети и технологии, 2018

(Drew Angerer/Getty Images News via Getty Images) До недавнего времени Facebook

доминировал в социальных сетях среди молодежи Америки, но, согласно новому опросу Pew Research Center, он больше не является самой популярной онлайн-платформой среди подростков. Сегодня примерно половина (51%) подростков в США в возрасте от 13 до 17 лет говорят, что они используют Facebook, что заметно ниже доли тех, кто использует YouTube, Instagram или Snapchat.

Сегодня примерно половина (51%) подростков в США в возрасте от 13 до 17 лет говорят, что они используют Facebook, что заметно ниже доли тех, кто использует YouTube, Instagram или Snapchat.

Этот сдвиг в использовании подростками социальных сетей является лишь одним из примеров того, как изменился технологический ландшафт для молодежи с момента последнего опроса Центра о подростках и использовании технологий в 2014–2015 годах. В частности, владение смартфоном стало почти повсеместным элементом подростковой жизни: 95% подростков теперь сообщают, что у них есть смартфон или доступ к нему. Эти мобильные подключения, в свою очередь, подпитывают более постоянную онлайн-активность: 45% подростков теперь говорят, что находятся в сети практически постоянно.

Опрос также показал, что среди подростков нет однозначного мнения о влиянии социальных сетей на жизнь современной молодежи. Меньшинство подростков описывают этот эффект как в основном положительный (31%) или в основном отрицательный (24%), но наибольшая часть (45%) говорит, что эффект не был ни положительным, ни отрицательным.

Вот некоторые из основных результатов опроса подростков в США, проведенного Центром с 7 марта по 10 апреля 2018 г. В отчете под «подростками» понимаются лица в возрасте от 13 до 17 лет9.0007

Facebook больше не является доминирующей онлайн-платформой среди подростков

Ландшафт социальных сетей, в котором живут подростки, выглядит заметно иначе, чем еще три года назад. В опросе Центра об использовании социальных сетей подростками в 2014–2015 годах 71% подростков сообщили, что являются пользователями Facebook. Никакая другая платформа не использовалась подавляющим большинством подростков в то время: около половины (52%) подростков заявили, что используют Instagram, а 41% сообщили, что используют Snapchat.

В 2018 году значительное большинство этой возрастной группы использует три онлайн-платформы, помимо Facebook, — YouTube, Instagram и Snapchat. Между тем, 51% подростков теперь говорят, что используют Facebook. Доля подростков, использующих Twitter и Tumblr, в значительной степени сопоставима с долей тех, кто делал это в опросе 2014–2015 годов.

По большей части подростки используют одни и те же платформы независимо от их демографических характеристик, но есть и исключения. Примечательно, что подростки с более низкими доходами чаще тяготеют к Facebook, чем подростки из семей с более высокими доходами — тенденция, согласующаяся с предыдущими опросами Центра. Семь из десяти подростков, живущих в семьях с доходом менее 30 000 долларов в год, говорят, что пользуются Facebook, по сравнению с 36%, чей годовой семейный доход составляет 75 000 долларов и более. (Подробнее об использовании платформы социальных сетей различными демографическими группами см. в Приложении A.)

Важно отметить, что между опросами Pew Research Center 2014–2015 и 2018 годов, посвященных использованию подростками социальных сетей, были некоторые изменения в формулировках вопросов. YouTube и Reddit не были включены в качестве вариантов в опрос 2014-2015 гг., но были включены в текущий опрос. Кроме того, опрос 2014–2015 годов требовал от респондентов предоставления явных ответов о том, использовали ли они каждую платформу, а опрос 2018 года предоставил респондентам список сайтов и позволил им выбрать те, которые они используют. 1 Несмотря на это, очевидно, что среда социальных сетей сегодня меньше вращается вокруг одной платформы, чем три года назад. 2

1 Несмотря на это, очевидно, что среда социальных сетей сегодня меньше вращается вокруг одной платформы, чем три года назад. 2

Когда дело доходит до того, какую из этих онлайн-платформ подростки используют чаще всего, примерно треть говорит, что они чаще всего посещают Snapchat (35%) или YouTube (32%), а 15% говорят то же самое об Instagram. Для сравнения, 10% подростков говорят, что Facebook является их наиболее используемой онлайн-платформой, и еще меньше ссылаются на Twitter, Reddit или Tumblr как на сайты, которые они посещают чаще всего.

Опять же, подростки с низким доходом гораздо чаще, чем подростки из семей с более высоким доходом, говорят, что Facebook является онлайн-платформой, которую они используют чаще всего (22% против 4%). Существуют также некоторые различия, связанные с полом, расой и этнической принадлежностью, когда речь идет о наиболее посещаемых подростками сайтах. Девочки чаще, чем мальчики, говорят, что Snapchat — это сайт, который они используют чаще всего (42% против 29%), в то время как мальчики более склонны, чем девочки, определять YouTube как свою платформу для посещения (39% против 25%). Кроме того, белые подростки (41%) чаще, чем латиноамериканцы (29%).%) или темнокожих (23 %) подростков говорят, что Snapchat — это онлайн-платформа, которую они используют чаще всего, в то время как чернокожие подростки чаще, чем белые, считают Facebook своим наиболее посещаемым сайтом (26 % против 7 %).

Кроме того, белые подростки (41%) чаще, чем латиноамериканцы (29%).%) или темнокожих (23 %) подростков говорят, что Snapchat — это онлайн-платформа, которую они используют чаще всего, в то время как чернокожие подростки чаще, чем белые, считают Facebook своим наиболее посещаемым сайтом (26 % против 7 %).

Несмотря на почти повсеместное присутствие социальных сетей в их жизни, среди подростков нет четкого консенсуса относительно конечного влияния этих платформ на людей их возраста. Многие подростки (45%) считают, что социальные сети не оказывают ни положительного, ни отрицательного влияния на людей их возраста. Между тем, примерно трое из десяти подростков (31%) говорят, что социальные сети оказали в основном положительное влияние, а 24% описывают их влияние как в основном негативное.

Получив возможность объяснить свои взгляды своими словами, подростки, которые говорят, что социальные сети оказали в основном положительный эффект, как правило, подчеркивали проблемы, связанные с общением и связью с другими. Около 40% этих респондентов заявили, что социальные сети оказали положительное влияние, поскольку они помогают им поддерживать связь и взаимодействовать с другими людьми. Многие из этих ответов подчеркивают, как социальные сети упростили общение с семьей и друзьями и знакомство с новыми людьми:

Около 40% этих респондентов заявили, что социальные сети оказали положительное влияние, поскольку они помогают им поддерживать связь и взаимодействовать с другими людьми. Многие из этих ответов подчеркивают, как социальные сети упростили общение с семьей и друзьями и знакомство с новыми людьми:

«Я думаю, что социальные сети имеют положительный эффект, потому что они позволяют вам общаться с членами семьи на расстоянии». (Девочка, 14 лет)

«Я чувствую, что социальные сети могут заставить людей моего возраста чувствовать себя менее одинокими или одинокими. Это создает пространство, где вы можете взаимодействовать с людьми». (Девочка, 15 лет)

«Это позволяет людям легко общаться с друзьями и заводить новых друзей». (мальчик, 15 лет)

Другие в этой группе отмечают более широкий доступ к новостям и информации, который обеспечивают социальные сети (16%), или возможность общаться с людьми, разделяющими схожие интересы (15%):

«Моей маме приходилось ездить в библиотеку, чтобы получить то, что я все время держу в руках. Она мне это очень напоминает». (Девочка, 14 лет)

Она мне это очень напоминает». (Девочка, 14 лет)

«Это дало многим детям моего возраста возможность выразить свое мнение и эмоции и пообщаться с людьми, которые думают так же». (Девочка, 15 лет)

Меньшие доли утверждают, что социальные сети являются хорошим местом для развлечения (9%), что они предлагают пространство для самовыражения (7%) или что они позволяют подросткам получать поддержку от других ( 5%) или узнать что-то новое в целом (4%).

«Потому что многие созданные или сделанные вещи могут приносить радость». (мальчик, 17 лет)

«[Социальные сети] позволяют нам свободно общаться и видеть, что делают все остальные. [Это] дает нам голос, который может достучаться до многих людей». (мальчик, 15 лет)

«Нам легче общаться с людьми из разных мест, и мы чаще обращаемся за помощью через социальные сети, которые могут спасти людей». (Девочка, 15 лет)

Подростки не согласны с тем, что социальные сети в основном негативно влияют на людей их возраста. Главный ответ (упомянутый 27% этих подростков) заключается в том, что социальные сети привели к большему количеству издевательств и общему распространению слухов.

Главный ответ (упомянутый 27% этих подростков) заключается в том, что социальные сети привели к большему количеству издевательств и общему распространению слухов.

«Дает людям большую аудиторию, чтобы говорить и учить ненавидеть и унижать друг друга». (мальчик, 13 лет)

«Люди могут говорить все, что хотят, сохраняя анонимность, и я думаю, что это оказывает негативное влияние». (мальчик, 15 лет)

«Потому что подростки убивают людей из-за того, что они видят в социальных сетях, или из-за того, что происходит в социальных сетях». (Девочка, 14 лет)

Между тем, 17% этих респондентов считают, что эти платформы вредят отношениям и приводят к менее значимым человеческим взаимодействиям. Схожие мнения считают, что социальные сети искажают реальность и дают подросткам нереалистичное представление о жизни других людей (15%), или что подростки проводят в социальных сетях слишком много времени (14%).

«Оказывает негативное влияние на социальные (личные) взаимодействия». (мальчик, 17 лет)

(мальчик, 17 лет)

«Людям становится труднее общаться в реальной жизни, потому что они привыкают не взаимодействовать с людьми лично». (Девушка, 15 лет)

«Он создает фальшивое изображение чьей-то жизни. Иногда мне кажется, что их жизнь идеальна, когда это не так». (Девочка, 15 лет)

«[Подростки] предпочитают листать страницы на своих телефонах, а не делать домашнюю работу, и это так легко сделать. Это просто огромное отвлечение». (мальчик, 17 лет)

Еще 12% критикуют социальные сети за то, что они заставляют подростков поддаваться давлению со стороны сверстников, в то время как меньшее количество людей выражают опасения, что эти сайты могут привести к психологическим проблемам или драмам.

Подавляющее большинство подростков имеют доступ к домашнему компьютеру или смартфону

Около 95% подростков теперь говорят, что у них есть или есть доступ к смартфону, что представляет собой увеличение на 22 процентных пункта по сравнению с 73% подростков, которые сказали это в 2014-2015 гг. Смартфоны есть почти у всех подростков разного пола, расы, национальности и социально-экономического положения.

Смартфоны есть почти у всех подростков разного пола, расы, национальности и социально-экономического положения.

Более сложная история возникает, когда речь заходит о доступе подростков к компьютерам. В то время как 88% подростков сообщают, что имеют доступ к настольному или портативному компьютеру дома, этот доступ сильно зависит от уровня дохода. Целых 96% подростков из семей с годовым доходом 75 000 долларов и более говорят, что у них есть доступ к домашнему компьютеру, но эта доля падает до 75 % среди подростков из семей с доходом менее 30 000 долларов в год.

Доступ к компьютеру также зависит от уровня образования родителей. Подростки, чьи родители имеют степень бакалавра или выше, чаще говорят, что у них есть доступ к компьютеру, чем подростки, чьи родители имеют диплом средней школы или ниже (9).4% против 78%).

Растущая доля подростков описывают свое использование Интернета как почти постоянное

По мере того, как доступ к смартфонам становится все более распространенным, все больше подростков сообщают, что пользуются Интернетом почти постоянно. Около 45% подростков говорят, что они пользуются Интернетом «почти постоянно», и эта цифра почти удвоилась по сравнению с 24%, заявившими об этом в опросе 2014–2015 годов. Еще 44% говорят, что выходят в интернет несколько раз в день, то есть примерно девять из десяти подростков выходят в интернет как минимум несколько раз в день.

Около 45% подростков говорят, что они пользуются Интернетом «почти постоянно», и эта цифра почти удвоилась по сравнению с 24%, заявившими об этом в опросе 2014–2015 годов. Еще 44% говорят, что выходят в интернет несколько раз в день, то есть примерно девять из десяти подростков выходят в интернет как минимум несколько раз в день.

Существуют некоторые различия в частоте использования Интернета подростками в зависимости от пола, а также расы и этнической принадлежности. Половина девочек-подростков (50%) почти постоянно пользуются Интернетом, по сравнению с 39% мальчиков-подростков. А латиноамериканские подростки чаще, чем белые, сообщают о почти постоянном использовании Интернета (54% против 41%).

Большинство мальчиков и девочек играют в видеоигры, но игры почти универсальны для мальчиков.0% говорят, что играют в видеоигры любого типа (будь то на компьютере, игровой приставке или мобильном телефоне). В то время как значительное большинство девочек сообщают, что имеют доступ к игровой приставке дома (75%) или вообще играют в видеоигры (83%), среди мальчиков эти доли еще выше.

Примерно девять из десяти мальчиков (92%) имеют или имеют доступ к игровой приставке дома, а 97% говорят, что играют в видеоигры в той или иной форме или способом.

Примерно девять из десяти мальчиков (92%) имеют или имеют доступ к игровой приставке дома, а 97% говорят, что играют в видеоигры в той или иной форме или способом.Число владельцев игровых приставок среди латиноамериканских подростков и подростков из малообеспеченных семей увеличилось после предыдущего исследования Центром подросткового технологического ландшафта в 2014–2015 годах. Доля латиноамериканцев, которые говорят, что у них есть доступ к игровой консоли дома, за этот период выросла на 10 процентных пунктов. А 85% подростков из семей, зарабатывающих менее 30 000 долларов в год, теперь говорят, что у них дома есть игровая приставка, по сравнению с 67% в 2014–2015 годах.

Статья 45 📖 GDPR. Передача на основании решения о достаточности

Статья 1. Предмет и целиСтатья 2. Материальный объемСтатья 3. Территориальный охватСтатья 4. ОпределенияСтатья 5. Принципы обработки персональных данныхСтатья 6. Законность обработкиСтатья 7. Условия согласияСтатья 9. Обработка особых категорий персональных данныхСтатья 10.

Отступления для конкретных ситуацийСтатья 50. Международное сотрудничество по защите персональных данныхСтатья 51. Надзорный органСтатья 52. НезависимостьСтатья 53. Общие условия для членов надзорного органаСтатья 54. Правила образования надзорного органаСтатья 55. КомпетенцияСтатья 56. Компетенция головного надзорного органаСтатья 57. ЗадачиСтатья 58. ПолномочияСтатья 59. Отчеты о деятельностиСтатья 60. Сотрудничество между головным надзорным органом и другими заинтересованными надзорными органамиСтатья 61. ВзаимопомощьСтатья 62. Совместная деятельность надзорных органовСтатья 63. Механизм согласованностиСтатья 64. Мнение ПравленияСтатья 65. Разрешение споров ПравлениемСтатья 66. Экстренная процедураСтатья 67. Обмен информациейСтатья 68. Европейский совет по защите данныхСтатья 69. НезависимостьСтатья 70. Задачи советаСтатья 71. ОтчетыСтатья 72. ПроцедураСтатья 73. ПредседательСтатья 74. Задачи председателяСтатья 75. СекретариатСтатья 76. КонфиденциальностьСтатья 77. Право на подачу жалобы в надзорный органСтатья 78.

Отступления для конкретных ситуацийСтатья 50. Международное сотрудничество по защите персональных данныхСтатья 51. Надзорный органСтатья 52. НезависимостьСтатья 53. Общие условия для членов надзорного органаСтатья 54. Правила образования надзорного органаСтатья 55. КомпетенцияСтатья 56. Компетенция головного надзорного органаСтатья 57. ЗадачиСтатья 58. ПолномочияСтатья 59. Отчеты о деятельностиСтатья 60. Сотрудничество между головным надзорным органом и другими заинтересованными надзорными органамиСтатья 61. ВзаимопомощьСтатья 62. Совместная деятельность надзорных органовСтатья 63. Механизм согласованностиСтатья 64. Мнение ПравленияСтатья 65. Разрешение споров ПравлениемСтатья 66. Экстренная процедураСтатья 67. Обмен информациейСтатья 68. Европейский совет по защите данныхСтатья 69. НезависимостьСтатья 70. Задачи советаСтатья 71. ОтчетыСтатья 72. ПроцедураСтатья 73. ПредседательСтатья 74. Задачи председателяСтатья 75. СекретариатСтатья 76. КонфиденциальностьСтатья 77. Право на подачу жалобы в надзорный органСтатья 78. Право на эффективное средство судебной защиты от надзорного органаСтатья 79. Право на эффективное средство судебной защиты против контролера или обработчикаСтатья 80. Представительство субъектов данныхСтатья 81. Приостановление производстваСтатья 82. Право на компенсацию и ответственностьСтатья 83. Общие условия наложения административных штрафовСтатья 84. НаказанияСтатья 85. Обработка и свобода выражения мнений и информацииСтатья 86 .Обработка и публичный доступ к официальным документамСтатья 87. Обработка национального идентификационного номераСтатья 88. Обработка в контексте трудоустройстваСтатья 89. Гарантии и отступления, связанные с обработкой в целях архивирования в общественных интересах, в целях научных или исторических исследований или в статистических целях Отмена Директивы 95/46/ЕССтатья 95. Связь с Директивой 2002/58/ЕССтатья 96. Связь с ранее заключенными СоглашениямиСтатья 97. Commission reportsArticle 98. Review of other Union legal acts on data protectionArticle 99. Entry into force and applicationRecital 1Recital 2Recital 3Recital 4Recital 5Recital 6Recital 7Recital 8Recital 9Recital 10Recital 11Recital 12Recital 13Recital 14Recital 15Recital 16Recital 17Recital 18Recital 19Recital 20Recital 21Recital 22Recital 23Recital 24Recital 25Recital 26Recital 27Recital 28Recital 29 Сольный концерт 30 Сольный концерт 31 Сольный концерт 32 Сольный концерт 33 Сольный концерт 34 Сольный концерт 35 Сольный концерт 36 Сольный концерт 37 Сольный концерт 38 Сольный концерт 39Recital 40Recital 41Recital 42Recital 43Recital 44Recital 45Recital 46Recital 47Recital 48Recital 49Recital 50Recital 51Recital 52Recital 53Recital 54Recital 55Recital 56Recital 57Recital 58Recital 59Recital 60Recital 61Recital 62Recital 63Recital 64Recital 65Recital 66Recital 67Recital 68Recital 69Recital 70Recital 71Recital 72Recital 73Recital 74Recital 75Recital 76Recital 77Recital 78Recital 79Recital 80Recital 81Recital 82Recital 83Recital 84Recital 85Recital 86Recital 87Recital 88Recital 89Сольный концерт 90Recital 91Recital 92Recital 93Recital 94Recital 95Recital 96Recital 97Recital 98Recital 99Recital 100Recital 101Recital 102Recital 103Recital 104Recital 105Recital 106Recital 107Recital 108Recital 109Recital 110Recital 111Recital 112Recital 113Recital 114Recital 115Recital 116Recital 117Recital 118Recital 119Recital 126Recital 127Recital 128Recital 129Recital 130Recital 131Recital 132Recital 133Recital 134Recital 135Recital 136Recital 137Recital 138Recital 139Recital 140Recital 141Recital 142Recital 120Recital 121Recital 122Recital 123 Сольный концерт 124 Сольный концерт 125 Сольный концерт 143 Сольный концерт 144 Сольный концерт 145 Сольный концерт 146 Сольный концерт 147 Сольный концерт 148 Сольный концерт 149Секретат 150 -рецидивитный 151 -рецидивитный 152 -декабря 153 -х декатата 154 -децитальный 155 -децитальный 156 -рецессор 157 -го делу.

Право на эффективное средство судебной защиты от надзорного органаСтатья 79. Право на эффективное средство судебной защиты против контролера или обработчикаСтатья 80. Представительство субъектов данныхСтатья 81. Приостановление производстваСтатья 82. Право на компенсацию и ответственностьСтатья 83. Общие условия наложения административных штрафовСтатья 84. НаказанияСтатья 85. Обработка и свобода выражения мнений и информацииСтатья 86 .Обработка и публичный доступ к официальным документамСтатья 87. Обработка национального идентификационного номераСтатья 88. Обработка в контексте трудоустройстваСтатья 89. Гарантии и отступления, связанные с обработкой в целях архивирования в общественных интересах, в целях научных или исторических исследований или в статистических целях Отмена Директивы 95/46/ЕССтатья 95. Связь с Директивой 2002/58/ЕССтатья 96. Связь с ранее заключенными СоглашениямиСтатья 97. Commission reportsArticle 98. Review of other Union legal acts on data protectionArticle 99. Entry into force and applicationRecital 1Recital 2Recital 3Recital 4Recital 5Recital 6Recital 7Recital 8Recital 9Recital 10Recital 11Recital 12Recital 13Recital 14Recital 15Recital 16Recital 17Recital 18Recital 19Recital 20Recital 21Recital 22Recital 23Recital 24Recital 25Recital 26Recital 27Recital 28Recital 29 Сольный концерт 30 Сольный концерт 31 Сольный концерт 32 Сольный концерт 33 Сольный концерт 34 Сольный концерт 35 Сольный концерт 36 Сольный концерт 37 Сольный концерт 38 Сольный концерт 39Recital 40Recital 41Recital 42Recital 43Recital 44Recital 45Recital 46Recital 47Recital 48Recital 49Recital 50Recital 51Recital 52Recital 53Recital 54Recital 55Recital 56Recital 57Recital 58Recital 59Recital 60Recital 61Recital 62Recital 63Recital 64Recital 65Recital 66Recital 67Recital 68Recital 69Recital 70Recital 71Recital 72Recital 73Recital 74Recital 75Recital 76Recital 77Recital 78Recital 79Recital 80Recital 81Recital 82Recital 83Recital 84Recital 85Recital 86Recital 87Recital 88Recital 89Сольный концерт 90Recital 91Recital 92Recital 93Recital 94Recital 95Recital 96Recital 97Recital 98Recital 99Recital 100Recital 101Recital 102Recital 103Recital 104Recital 105Recital 106Recital 107Recital 108Recital 109Recital 110Recital 111Recital 112Recital 113Recital 114Recital 115Recital 116Recital 117Recital 118Recital 119Recital 126Recital 127Recital 128Recital 129Recital 130Recital 131Recital 132Recital 133Recital 134Recital 135Recital 136Recital 137Recital 138Recital 139Recital 140Recital 141Recital 142Recital 120Recital 121Recital 122Recital 123 Сольный концерт 124 Сольный концерт 125 Сольный концерт 143 Сольный концерт 144 Сольный концерт 145 Сольный концерт 146 Сольный концерт 147 Сольный концерт 148 Сольный концерт 149Секретат 150 -рецидивитный 151 -рецидивитный 152 -декабря 153 -х декатата 154 -децитальный 155 -децитальный 156 -рецессор 157 -го делу. GDPR

>

Статья 45. Переводы на основании решения о достаточности

GDPR

>

Статья 45. Переводы на основании решения о достаточностиОдин язык Два языка Три языка

Скачать PDF

Текст

Преамбула

Руководящие принципы и прецедентное право

Комментарии экспертов

Регистрация | Войти

Болгарский (bg)Чешский (sc)Датский (da)Немецкий (de)Греческий (el)Английский (en)Испанский (es)Эстонский (et)Финский (fi)Французский (fr)Ирландский (ga)Хорватский (hr)Венгерский (hu)Итальянский (it)Корейский (ko)Литовский (lt)Латышский (lv)Мальтийский (mt)Голландский (nl)Норвежский (no)Польский (pl)Португальский (pt)Румынский (ro)Русский (ru)Словацкий (sk )Словенский (sl)Шведский (sv)Украинский (uk)Китайский (zh)

ИСО 27701 Сольные концерты Руководящие принципы и прецедентное право

ИСО 27701

Сольные концерты

(103) Комиссия может принять решение, вступающее в силу для всего Союза, что третья страна, территория или определенный сектор в пределах третьей страны или международная организация предлагают адекватный уровень защиты данных, тем самым обеспечивая правовую определенность и единообразие на территории Союза в отношении третьей страны или международной организации, которая, как считается, обеспечивает такой уровень защиты. В таких случаях передача персональных данных в эту третью страну или международную организацию может осуществляться без необходимости получения какого-либо дополнительного разрешения. Комиссия может также решить, направив уведомление и полное изложение причин третьей стране или международной организации, отменить такое решение.

В таких случаях передача персональных данных в эту третью страну или международную организацию может осуществляться без необходимости получения какого-либо дополнительного разрешения. Комиссия может также решить, направив уведомление и полное изложение причин третьей стране или международной организации, отменить такое решение.

(104) В соответствии с фундаментальными ценностями, на которых основан Союз, в частности, защита прав человека, Комиссия должна в своей оценке третьей страны, территории или определенного сектора в пределах третья страна, принять во внимание, как конкретная третья страна соблюдает верховенство права, доступ к правосудию, а также международные нормы и стандарты в области прав человека и свое общее и отраслевое право, включая законодательство, касающееся общественной безопасности, обороны и национальной безопасности, а также общественного порядка и уголовного права. При принятии решения об адекватности в отношении территории или определенного сектора в третьей стране следует учитывать четкие и объективные критерии, такие как конкретная деятельность по обработке и объем применимых правовых стандартов и законодательства, действующего в третьей стране. Третья страна должна предлагать гарантии, обеспечивающие адекватный уровень защиты, по существу эквивалентный тому, который обеспечивается в рамках Союза, в частности, когда персональные данные обрабатываются в одном или нескольких конкретных секторах. В частности, третья страна должна обеспечить эффективный независимый надзор за защитой данных и должна предусмотреть механизмы сотрудничества с органами по защите данных государств-членов, а субъектам данных должны быть предоставлены эффективные и подлежащие исполнению права и эффективные административные и судебные средства правовой защиты.

Третья страна должна предлагать гарантии, обеспечивающие адекватный уровень защиты, по существу эквивалентный тому, который обеспечивается в рамках Союза, в частности, когда персональные данные обрабатываются в одном или нескольких конкретных секторах. В частности, третья страна должна обеспечить эффективный независимый надзор за защитой данных и должна предусмотреть механизмы сотрудничества с органами по защите данных государств-членов, а субъектам данных должны быть предоставлены эффективные и подлежащие исполнению права и эффективные административные и судебные средства правовой защиты.

(105) Помимо международных обязательств, которые взяла на себя третья страна или международная организация, Комиссия должна учитывать обязательства, вытекающие из участия третьей страны или международной организации в многосторонних или региональных системах, в частности, в отношении защита персональных данных, а также выполнение таких обязательств. В частности, присоединение третьей страны к Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 о защите физических лиц при автоматической обработке персональных данных и Дополнительный протокол к нему. Комиссия должна консультироваться с Советом при оценке уровня защиты в третьих странах или международных организациях.

Комиссия должна консультироваться с Советом при оценке уровня защиты в третьих странах или международных организациях.

(106) Комиссия должна следить за выполнением решений об уровне защиты в третьей стране, территории или определенном секторе в пределах третьей страны или международной организации, а также следить за выполнением решений, принятых на на основании статьи 25(6) или статьи 26(4) Директивы 95/46/ЕС. В своих решениях об адекватности Комиссия должна предусмотреть механизм периодического обзора их функционирования. Этот периодический обзор должен проводиться в консультации с соответствующей третьей страной или международной организацией и учитывать все соответствующие события в третьей стране или международной организации. В целях мониторинга и проведения периодических обзоров Комиссия должна учитывать мнения и выводы Европейского парламента и Совета, а также других соответствующих органов и источников. Комиссия должна в разумные сроки оценить действие последних решений и сообщить о любых соответствующих выводах Комитету по смыслу Регламента (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета [12] как установлено в соответствии с настоящего Регламента Европейскому парламенту и Совету.

[12] Регламент (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011 г., устанавливающий правила и общие принципы, касающиеся механизмов контроля государствами-членами за осуществлением Комиссией исполнительных полномочий (OJ Л 55, 28.02.2011, стр. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC

(107) Комиссия может признать, что третья страна, территория или определенный сектор в третьей стране или международная организация больше не обеспечивают адекватный уровень защиты данных. Следовательно, передача персональных данных в эту третью страну или международную организацию должна быть запрещена, за исключением случаев, когда выполняются требования настоящего Регламента, касающиеся передачи с соблюдением соответствующих гарантий, включая обязательные корпоративные правила и отступления для конкретных ситуаций. В этом случае должны быть предусмотрены консультации между Комиссией и такими третьими странами или международными организациями.