Статья 433 ГК РФ. Момент заключения договора

- Главная

- Статья 433 ГК РФ. Момент заключения договора

Статья 433 ГК РФ. Момент заключения договора

Гражданский кодекс Российской Федерации:

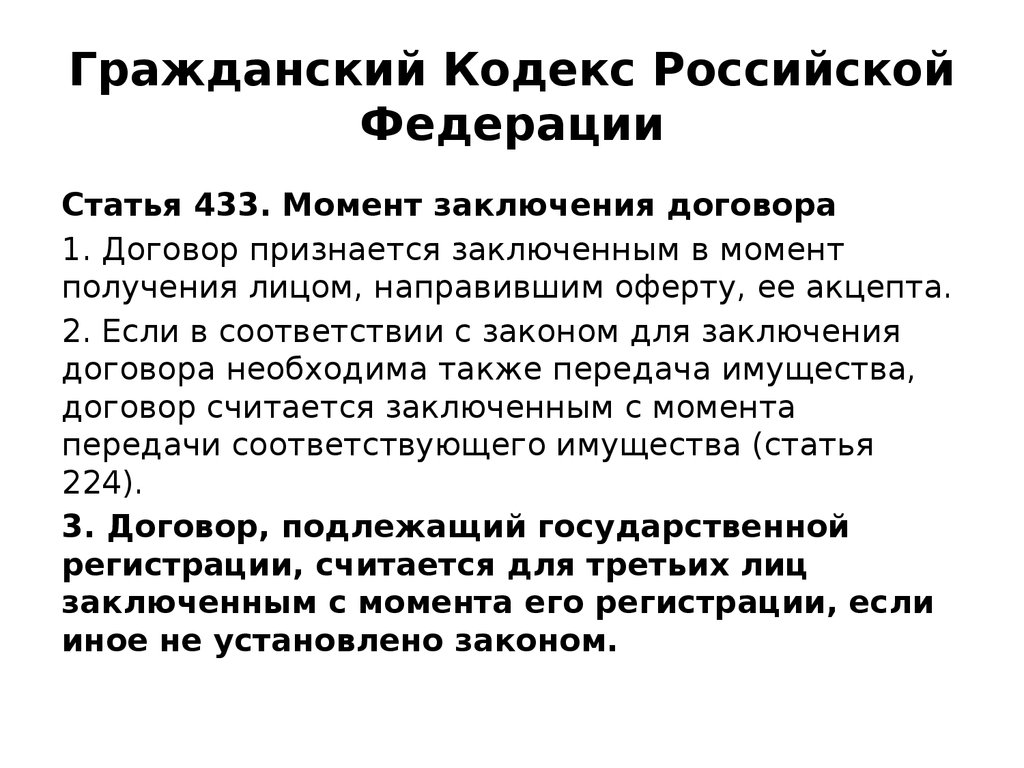

Статья 433 ГК РФ. Момент заключения договора

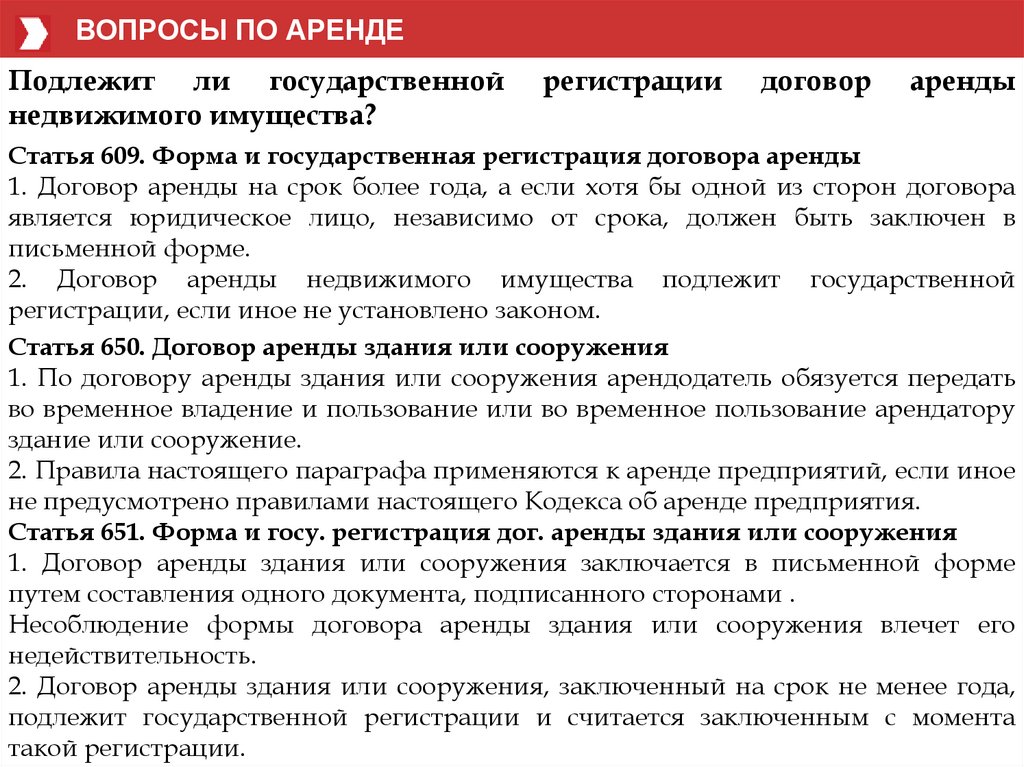

1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224).

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ Часть 1 в действующей редакции

В пп. 4, 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» содержатся следующие разъяснения:

Возмещение убытков стороной, которая недобросовестно вела переговоры, в результате чего реальный договор не был заключен

В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 433 ГК РФ договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (реальный договор), следует учитывать, что это обстоятельство не освобождает стороны от обязанности действовать добросовестно при ведении переговоров о заключении такого договора. К переговорам о заключении реального договора в том числе подлежат применению правила статьи 434.1 ГК РФ. В частности, если в результате переговоров реальный договор не был заключен, сторона, которая недобросовестно вела или прервала их, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ).

К переговорам о заключении реального договора в том числе подлежат применению правила статьи 434.1 ГК РФ. В частности, если в результате переговоров реальный договор не был заключен, сторона, которая недобросовестно вела или прервала их, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ).

Договор, подлежащий госрегистрации, считается заключенным с момента его регистрации

По смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по правилам пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ.

Например, арендатор здания по подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрированному договору аренды не может ссылаться на его сохранение при изменении собственника (статья 617 ГК РФ), если новый собственник в момент заключения договора, направленного на приобретение этого здания (например, договора продажи этого здания), не знал и не должен был знать о существовании незарегистрированного договора аренды.

Вместе с тем при рассмотрении спора между сторонами договора, которые заключили в установленной форме подлежащий государственной регистрации договор аренды здания или сооружения, но нарушили при этом требование о такой регистрации, следует учитывать, что с момента, указанного в пункте 1 статьи 433 ГК РФ, эти лица связали себя обязательствами из договора аренды, что не препятствует предъявлению соответствующей стороной к другой стороне договора требования о регистрации сделки на основании пункта 2 статьи 165 ГК РФ.

В п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержатся следующие разъяснения:

Ссылка стороны, фактически исполнявшей сделку, на истечение исковой давности по требованию о госрегистрации сделки

Сторона, фактически исполнявшая сделку до ее необходимой государственной регистрации, не вправе ссылаться на истечение срока исковой давности по требованию другой стороны о ее государственной регистрации (пункт 2 статьи 10, пункт 3 статьи 433 ГК РФ).

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» содержатся следующие разъяснения:

Договор уступки права, подлежащий регистрации, считается заключенным для третьих лиц с момента такой регистрации

Договор, на основании которого производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ). Например, договор, на основании которого производится уступка требования об уплате арендных платежей по зарегистрированному договору аренды, подлежит государственной регистрации. В отсутствие регистрации указанный договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении, например для приобретателя арендуемого имущества.

Несоблюдение цедентом и цессионарием указанного требования о государственной регистрации, а равно и формы уступки не влечет негативных последствий для должника, предоставившего исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего письменного уведомления о соответствующей уступке (статья 312 ГК РФ).

эволюция судебной практики и новая редакция пункта 3 статьи 433 ГК РФ

I. Постановка проблемы.

Среди многочисленных поправок в Гражданский кодекс есть одна не очень заметная, но при этом весьма важная: изменена редакция пункта 3 статьи 433 ГК РФ.

Прежняя версия:

«3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом».

Новая (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ):

«3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом».

Появились новые три слова, отражающие уже давно известное судебной практике правило: стороны договора не могут ссылаться на его незаключенность в связи с отсутствием необходимой государственной регистрации, поскольку она направлена на информирование добросовестных третьих лиц, а не сторон, которые прекрасно знают о заключенной ими сделке.

Однако находились те, кто читал Кодекс не в системе, и видел один лишь старый пункт 3 статьи 433 ГК РФ в отрыве как от основных начал гражданского законодательства, так и от основной функции государственной регистрации прав на имущество и (или) сделок с ним: создание возможности для третьих лиц узнать о праве на вещь (обременении вещи) и презумпции их знания о том, что содержится в реестре.

Говорили: нет надлежащей регистрации, значит, договор не может считаться заключенным. Стало быть, даже если, к примеру, незарегистрированная долгосрочная аренда здания или сооружения исполнялась годами, то никакого договора нет, и любая из сторон может прекратить отношения и требовать расчета по правилам о неосновательном обогащении.

Обвинить сторонников такого взгляда до определенного момента было не в чем: до 2013 года это был общий, магистральный взгляд на государственную регистрацию договора. Но злоупотребления, к которым он влёк, привели к тому, что сначала от него отказалась судебная практика, а потом и законодатель принял решение прямо показать его несостоятельность, что и проявилось в изменении пункта 3 статьи 433 ГК РФ.

Для того чтобы понять изменение, рассмотрим кратко эволюцию судебной практики по этому вопросу. Не секрет, что эта практика касается аренды недвижимости, как самому яркому примеру «незаключенных» договоров.

II. Период незаключенности.

Долгое время пункт 3 статьи 433 ГК РФ читался буквально и в отрыве от статьи 10 того же Кодекса.

Это позволяло, например, арендодателю требовать выселения арендатора из помещения, потому что договор, который ими исполнялся, не прошел государственную регистрацию (причем, по вине арендодателя).

Пункт 7 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127:

«Суд удовлетворил иск о признании договора аренды незаключенным и выселении ответчика из занимаемых им помещений, несмотря на факт уклонения истца от государственной регистрации договора, поскольку ответчик не предпринял разумно необходимых действий для защиты своих прав, в то время как имел возможность потребовать регистрации сделки в судебном порядке».

Был пример, когда спустя почти десять лет после заключения дополнительного соглашения о выкупе арендованного имущества арендатор-покупатель предъявил иск к арендодателю-продавцу о государственной регистрации перехода права собственности. Однако в иске было отказано, поскольку это соглашение было дополнительным к договору аренды и не прошло необходимую государственную регистрацию.

Однако в иске было отказано, поскольку это соглашение было дополнительным к договору аренды и не прошло необходимую государственную регистрацию.

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.01.2009 № 11680/08 по делу № А70-2321/10-2007:

«В соответствии с пунктом 3 статьи 433 Кодекса договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В силу пункта 2 статьи 651 Кодекса договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Исходя из смысла указанных положений, если договор подлежит государственной регистрации, то все изменения и дополнения к нему как часть этого договора также подлежат государственной регистрации.

Дополнительное соглашение о выкупе арендованного имущества от 12.05.1997 являлось соглашением об изменении условий договора аренды от 30. 04.1997 N 8.

04.1997 N 8.

Договор аренды от 30.04.1997 № 8 был зарегистрирован в Бюро технической инвентаризации города Тюмени 16.05.1997 за № 13/2-22-22, следовательно, дополнительное соглашение от 12.05.1997 также подлежало регистрации в том же порядке.

В связи с этим ссылка суда апелляционной инстанции на статью 550 Кодекса, содержащую требования к форме договора купли-продажи недвижимости, не исключает необходимости соблюдения положений о регистрации сделки, вытекающих из положений Кодекса о регистрации договоров аренды.

При несоблюдении требования о регистрации дополнительного соглашения оно считается незаключенным».

III. Период колебания.

Когда перед высшей судебной инстанцией встал вопрос не о выселении арендатора в связи с отсутствием регистрации договора, а о пересчете платы за пользование (вместо согласованной сторонами платы требовали учитывать среднерыночною), практика начала меняться. Было признано недопустимым удовлетворение такого требования, когда одна из сторон просит не признавать достигнутое соглашение об арендной плате и постфактум пересчитать плату по средним ставкам на рынке, если ей это выгодно (такая сторона обычно апеллировала к правилам о неосновательном обогащении).

Было признано недопустимым удовлетворение такого требования, когда одна из сторон просит не признавать достигнутое соглашение об арендной плате и постфактум пересчитать плату по средним ставкам на рынке, если ей это выгодно (такая сторона обычно апеллировала к правилам о неосновательном обогащении).

Сначала была промежуточная позиция, которая указывала на необходимость придерживаться достигнутого соглашения и выяснять, как оно соотносится с рынком.

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 1051/08 по делу № А40-13978/07-60/103:

«В подписанных сторонами договорах субаренды указаны соответствующие ставки аренды за соответствующие помещения. Тем самым стороны оценили пользование этими помещениями. Представленный ответчиком в качестве доказательства отчет научно-производственного общества «Эксперт» «07/14 «Об оценке рыночной стоимости годовой ставки аренды нежилого помещения» подтверждает, что установленная сторонами ставка аренды не превысила обычных ставок аренды аналогичных помещений в данной местности. Каких-либо доказательств, опровергающих это, истцом не приведено».

Каких-либо доказательств, опровергающих это, истцом не приведено».

Затем решение стало более четким: даже незарегистрированное соглашение порождает обязательства между сторонами.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 4905/11 по делу № А51-23410/2009:

«Таким образом, договоренность о цене пользования причалом в отношениях между предприятием и обществом была достигнута, выражена в письменной форме, в течение четырех лет подтверждалась ими конклюдентными действиями при расчетах и связала их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из сторон (статья 310 Кодекса).

Сам по себе факт пользования чужим имуществом без надлежаще оформленного договора может свидетельствовать об отсутствии правового основания (неосновательности) пользования, однако не означает обязательного возникновения неосновательного обогащения вследствие такого пользования.

Если фактический пользователь имущества уплачивал согласованную с его отчуждателем (собственником или законным владельцем) цену пользования, определенную отчуждателем без порока воли и нарушения требований закона, то неосновательное обогащение у данного пользователя отсутствует и оснований для применения положений статей 1102,

IV. Противопоставимость.

Последний из указанных судебных актов означал отход от взгляда на незарегистрированный договор как на незаключенный: он порождает обязательства между сторонами с момента достижения соглашения по всем существенным условиям; государственная регистрации имеет значение для отношений с третьими лицами. Закон, правда, говорит о том, что соглашение должно быть достигнуто в требуемой в подлежащих случаях форме (пункт 1 статьи 432 ГК РФ), однако надо заметить, что государственную регистрацию договора сам закон формой сделки не считает (пункт 1 статьи 158 ГК РФ).

Такой взгляд на государственную регистрацию (противопоставимость договора сторонам с момента его совершения и противопоставимость его третьим лицам (по сути, вещный эффект) – после необходимой регистрации) не просто позволяет бороться с недобросовестным поведением одного из контрагентов, который отказывается от договоренностей, если ему они больше не выгодны, и пытается по формальному основанию аннулировать договор. Он еще и соответствует общепринятому пониманию значения регистрации сделки (здесь автор вынужден сослаться не себя самого: Церковников М.А. Регистрация сделок с недвижимостью во Франции: принцип противопоставимости // Вестник ВАС РФ. 2012. № 3. С. 61 – 83).

Он еще и соответствует общепринятому пониманию значения регистрации сделки (здесь автор вынужден сослаться не себя самого: Церковников М.А. Регистрация сделок с недвижимостью во Франции: принцип противопоставимости // Вестник ВАС РФ. 2012. № 3. С. 61 – 83).

Закрепление этого подхода было произведено в разъяснениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

«[…] Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о размере платы за пользование имуществом и по иным условиям пользования было достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в виду, что оно связало их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из сторон (статья 310 ГК РФ), и оснований для применения судом положений статей 1102, 1105 этого Кодекса не имеется. В силу статьи 309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого соглашения обязательствами.

В силу статьи 309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого соглашения обязательствами.

Если названным соглашением установлена неустойка за нарушение условий пользования имуществом, она подлежит взысканию с должника.

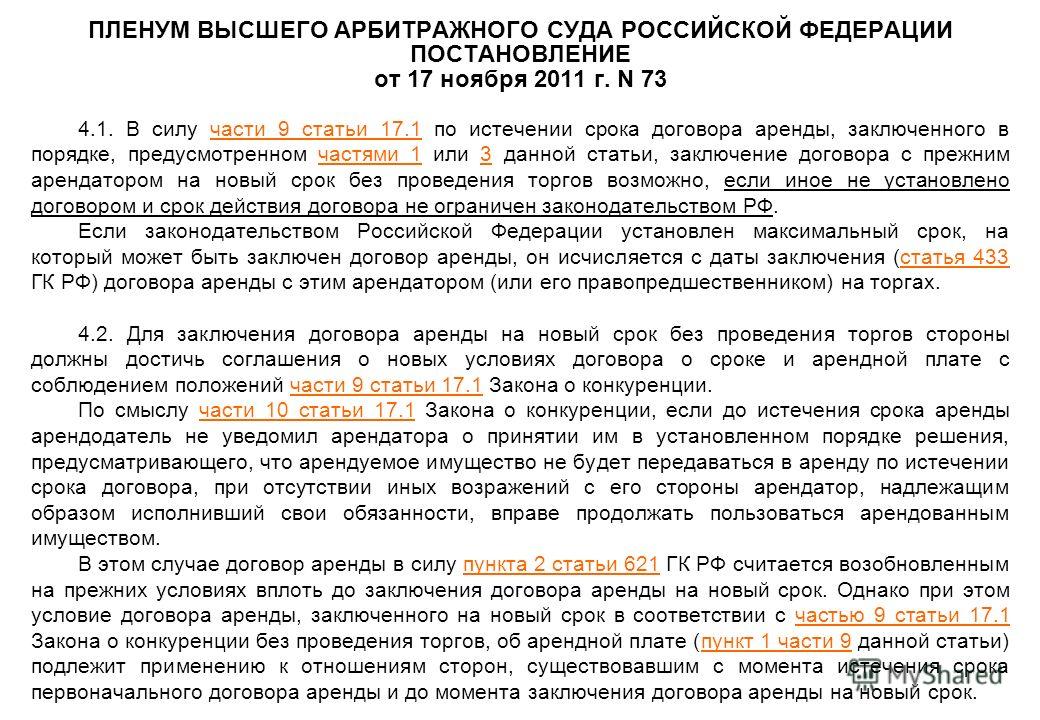

В то же время в силу статьи 308 ГК РФ права, предоставленные лицу, пользующемуся имуществом по договору аренды, не прошедшему государственную регистрацию, не могут быть противопоставлены им третьим лицам. В частности, такое лицо не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок (пункт 1 статьи 621 ГК РФ), а к отношениям пользователя и третьего лица, приобретшего на основании договора переданную в пользование недвижимую вещь, не применяется пункт 1 статьи 617 ГК РФ».

Печально, что, невзирая на прямое указание на то, что арендное пользование должно «осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого соглашения обязательствами», существует мнение, что это разъяснение касается только обязанности по внесению арендной платы и уплаты неустойки, и что арендодатель может требовать выселения арендатора, ссылаясь на незаключенность договоре. Такое прочтение означает просто игнорирование этого разъяснения.

Такое прочтение означает просто игнорирование этого разъяснения.

Этот текст также вызвал вопрос: а что будет, если договор не исполнялся? Возникли ли обязательства сторон в этом случае? Думается, нужно ответить на этот вопрос положительно. По крайней мере, арендатор может, объединив требование о государственной регистрации и о передаче ему объекта, добиться исполнения такого договора.

Любопытно, что после принятия этого постановления была изменена статья 164 ГК РФ.

Пункт 1 статьи 164 ГК РФ:

«В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации».

Значение этого пассажа, безусловно, туманно. Появилось мнение, что он нивелирует показанное выше разъяснение. Однако высшая судебная инстанция высказала свою позицию еще более конкретно. Кроме того, была сделана оговорка, что недобросовестно действующему третьему лицу, знавшему изначально о наличии незарегистрированного договора, будет отказано в иске, обоснованном незаключенностью.

Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 (пункты 3 и 4):

«3. Сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность.

[…] Поэтому, если это не затронет прав указанных третьих лиц, до окончания определенного соглашением срока пользования ответчик вправе занимать помещение, внося за него плату, установленную соглашением сторон.

Истец вправе требовать возврата помещения лишь по истечении названного срока пользования или в иных случаях, когда обязательства сторон друг перед другом будут прекращены в общем порядке (статья 450 ГК РФ).

Иное толкование правил гражданского законодательства о государственной регистрации договора аренды способствует недобросовестному поведению сторон договора, который не прошел необходимую регистрацию, но исполняется ими.

4. Лицо, которому вещь передана во владение по договору аренды, подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрированному, по общему правилу не может ссылаться на его сохранение при изменении собственника.

[…] По общему правилу отсутствие государственной регистрации договора аренды недвижимости означает, что заключенное между сторонами соглашение не дает лицу, принимающему имущество в пользование, прав на это имущество, которые могут быть противопоставлены не знавшим об аренде третьим лицам (пункт 3 статьи 433, пункт 2 статьи 609, пункт 2 статьи 651 ГК РФ) […].

[…] Государственная регистрация договора аренды недвижимости имеет целью защиту интересов третьих лиц, которые могут приобретать права на эту недвижимость. Она создает для таких лиц возможность получить информацию о существующих договорах аренды, заключенных в отношении недвижимой вещи. Вместе с тем заявление приобретателя недвижимого имущества об отсутствии государственной регистрации договора аренды, о наличии которого он знал в момент приобретения недвижимости, является злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ). Суд апелляционной инстанции также указал, что в такой ситуации, согласившись приобрести в собственность недвижимое имущество, находящееся во владении арендатора, покупатель фактически выразил согласие и на сохранение обязательственных отношений, возникших из договора аренды. Поэтому договор аренды сохраняет силу по правилам статьи 617 ГК РФ и в подобном иске о выселении должно быть отказано[…].

Суд апелляционной инстанции также указал, что в такой ситуации, согласившись приобрести в собственность недвижимое имущество, находящееся во владении арендатора, покупатель фактически выразил согласие и на сохранение обязательственных отношений, возникших из договора аренды. Поэтому договор аренды сохраняет силу по правилам статьи 617 ГК РФ и в подобном иске о выселении должно быть отказано[…].

V. Итог.

Приведенные правовые позиции критиковались теми, кто по-прежнему читал пункт 3 статьи 433 ГК РФ в отрыве от правовых принципов, правовой традиции и смысла института государственной регистрации сделок, игнорируя те злоупотребления, к которым ведет такое прочтение.

Что же, теперь этот пункт изменен.

Россия: Вопросы идентификации объектов лизинга | Алексей Семенов

Опубликовано:

Алексей Семенов

на 03. 11.2010

11.2010

Российская судебная система пострадала от недобросовестных договорных требований, в основном со стороны сторон,…

Российскую судебную систему испортили mala fide иски по договору – в основном со стороны сторон, оспаривающих подлинность арендованного имущества. Но недавнее решение показывает, как российские суды все более и более смутно относятся к таким делам.

Целью данной статьи является рассмотрение актуального вопроса разрешения споров о незаключении договоров аренды в связи с разногласиями по поводу определения имущества, передаваемого в аренду.

Подход законодательства Российской Федерации

Законодательством Российской Федерации предусмотрено четыре случая, когда сделка считается несовершенной:

- не соблюдается порядок генерального подряда 1 , напр. пропущен установленный в предложении срок принятия 2 ;

- не соблюдено требование о передаче объекта имущества по соответствующему договору 3 ;

- не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора 4 ; или

- договор, подлежащий государственной регистрации, не зарегистрирован, если иное не установлено законом 5 .

Помимо статей 432 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ), регулирующих общий порядок заключения договоров и определяющих составные элементы, другие законы содержат специальные положения, в основном в виде дополнительных требований к порядку заключения договоров. Остановимся на третьем случае и рассмотрим его практическое значение в контексте договора аренды.

Объект как существенное условие договора аренды

Если договор считается заключенным, его стороны должны согласовать и оговорить в договоре условие об имуществе, составляющем объект аренды. При отсутствии сведений о таком имуществе это условие не может считаться согласованным между сторонами и соответствующий договор не может считаться заключенным.

На первый взгляд может показаться, что с идентификацией арендуемого объекта не может быть никаких сложностей, но количество споров, возникающих именно по этому вопросу, говорит об обратном.

Ключевым вопросом, с которым сталкиваются стороны договоров аренды, является отсутствие конкретного способа идентификации объекта, являющегося предметом договора аренды. Другими словами, те, кто вступает в отношения арендодателя/арендатора, могут сами определять такие методы. Поэтому, когда сторона считает, что арендованное имущество не полностью идентифицировано, она может обратиться в суд с иском о том, что договор аренды не заключен 6 .

Другими словами, те, кто вступает в отношения арендодателя/арендатора, могут сами определять такие методы. Поэтому, когда сторона считает, что арендованное имущество не полностью идентифицировано, она может обратиться в суд с иском о том, что договор аренды не заключен 6 .

В большинстве случаев такие иски подаются недобросовестные участники правоотношений, имеющие намерение уклониться от исполнения своей договорной обязанности по уплате арендной платы или по передаче арендованного объекта.

Такими недобросовестными участниками правоотношений нередко становятся государственные или муниципальные органы. Описанная ниже ситуация является типичным примером сделки с земельным участком как наиболее проблемным с точки зрения идентификации объектом.

Инвестор, действующий в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ, обращается в администрацию муниципального образования с заявлением об аренде земельного участка для последующей застройки.

Учитывая особенности отвода земельного участка под строительство, установленные законом 7 , на основании соответствующего договора между администрацией муниципального образования и инвестором, последний обязуется делать пожертвования в фонд развития местной инфраструктуры.

Первый, в свою очередь, обязуется оформить правоустанавливающие документы на земельный участок в соответствии со статьями 30, 31, 32 Земельного кодекса РФ и в последующем сдать земельный участок в аренду инвестору.

Документом, удостоверяющим принадлежность земельного участка, обычно является план, на котором показаны и описаны его границы. Этот план обычно прилагается к контракту.

Действуя по договору, инвестор вносит соответствующие пожертвования в пользу администрации и несет расходы по проектным и предпроектным работам, рабочей документации, землеустроительным работам и др.

Однако администрация не желает заключать договор аренды с инвестором. Через некоторое время он выставляет участок на торги, которые затем выигрывает тот, кто имеет более тесные связи с администрацией.

Судя по всему, нет судебного способа заставить администрацию заключить договор аренды. Отказывая в удовлетворении исковых требований данного вида, суды указывают, что земельный участок может рассматриваться как объект аренды только в том случае, если в соответствующем договоре указан размер участка и к нему приложен кадастровый план с указанием его границ.

Иными словами, земельный участок, не зарегистрированный в земельном кадастре, не может считаться объектом аренды. Следовательно, правомерно действовала администрация или нет, у суда нет законных оснований для удовлетворения исковых требований 8 .

Следует отметить, что при аналогичных обстоятельствах, т.е. когда объектом аренды является земельный участок, не зарегистрированный в земельном кадастре, а ответчиком по иску о незаключении договора аренды выступает администрация муниципального образования, суд обычно встает на сторону городской администрации.

Отказывая в удовлетворении иска о незаключении договора аренды земельного участка, суд указал, что обязательному учету в земельном кадастре подлежат только земельные участки, вовлеченные в сделки купли-продажи или сельскохозяйственного назначения.

Констатируя заключение договора, суд указал на то, что к договору был приложен план границ земельного участка, позволяющий определить такие границы по адресу 9 .

При рассмотрении аналогичного дела с администрацией города в качестве истца суд удовлетворил иск и отклонил довод ответчика о том, что земельный участок, переданный в аренду по договору, мог быть определен на основании приложенного к нему плана.

По мнению суда, из статьи 6 Земельного кодекса РФ и статьи 1 Федерального закона «О государственном земельном кадастре» следует, что земельные участки определяются путем постановки на учет в земельном кадастре 10 .

Тенденции судебной практики

Обзор судебной практики показывает, что при постановке вопроса о незаключении договора аренды суды чаще всего не придают значения последующим действиям сторон, направленным при реализации своих намерений, выраженных в договорах между ними.

Суды подходят к этому вопросу формально, не уделяя должного внимания действительным целям сторон, практике их взаимоотношений и последующему поведению.

Ниже приведены (пока) немногочисленные, но тем не менее важные мнения судов, свидетельствующие о постепенном появлении цивилизованного подхода к разрешению таких споров.

- Надлежащее исполнение договорного обязательства одной стороной и принятие его другой стороной без возражений исключает статус «незаключенного» договора 11 ;

- Акт приема-передачи нежилого помещения удостоверяет факт проведения арендатором предварительного осмотра помещения, а также об отсутствии у арендатора и арендодателя взаимных претензий в отношении расположения и размер арендованного объекта 12 ;

- Тот факт, что стороны находятся в правоотношениях в течение длительного периода времени, свидетельствует о том, что они не могли пребывать в каком-либо заблуждении относительно предмета своей сделки 13 ;

- Вопрос о незаключении договора в связи с неопределением его предмета должен обсуждаться до исполнения договора, так как отсутствие определения предмета договора может привести к расторжению договора.

Однако, если договор исполнен (имущество передано) и имеются данные, позволяющие четко определить такое имущество, предмет договора не может быть признан неопределенным, а договор не может быть признан незаключенным 14 ;

Однако, если договор исполнен (имущество передано) и имеются данные, позволяющие четко определить такое имущество, предмет договора не может быть признан неопределенным, а договор не может быть признан незаключенным 14 ; - При подписании оспариваемого договора и акта приема-передачи контрагенты не находились в заблуждении относительно предмета аренды и расхождений в его определении в течение длительного срока использования арендуемого помещения не было. Таким образом, давно сложившиеся отношения сторон в отношении нежилых помещений позволяют определить конкретные площади, переданные в аренду 15 ;

- В связи с тем, что споров о местонахождении земельного участка и его границах у сторон никогда не возникало, следует отклонить довод истца о том, что договор аренды не заключен в связи с неопределенностью предмета аренды 16 .

Наконец, особого внимания заслуживает постановление Верховного Суда РФ от 9 апреля 2008 г. № 4849/08, которое в определенном смысле является прецедентом.

№ 4849/08, которое в определенном смысле является прецедентом.

Высший Арбитражный Суд РФ рассмотрел заявление субарендатора о пересмотре решения суда первой инстанции и определения суда кассационной инстанции о признании недействительным договора субаренды транспортного средства.

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор субаренды транспортного средства. В договоре не упоминались средства идентификации предмета лизинга, такие как регистрационный номер автомобиля, год выпуска, идентификационный номер автомобиля, номер двигателя или номер кузова. Следовательно, в соответствии со статьей 432 ГК РФ договор должен был считаться незаключенным.

Рассмотрев представленные документы и доводы истца, суд пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению Президиумом ВАС РФ в связи с отсутствием для этого оснований, предусмотренных статьей 304 Кодекса РФ арбитражного процесса.

Судом первой инстанции установлено, что предмет договора, определенный сторонами в договоре и в акте приема-передачи, не вызывал у сторон сомнений в отношении предмета субаренды и идентификации автомобиля. Условия оспариваемых договоров соблюдались в течение длительного времени: арендная плата перечислялась в течение трех лет без возражений по платежным поручениям и договорам взаимозачета. В этих обстоятельствах следует согласиться с мнением суда о необоснованности ссылки на незаключение договора субаренды.

Условия оспариваемых договоров соблюдались в течение длительного времени: арендная плата перечислялась в течение трех лет без возражений по платежным поручениям и договорам взаимозачета. В этих обстоятельствах следует согласиться с мнением суда о необоснованности ссылки на незаключение договора субаренды.

Надеемся, что данное решение ВАС РФ усилит положительную тенденцию пресечения действий недобросовестных участников правоотношений, направленных на признание недействительными договоров аренды путем ссылки на неопределенные предметы аренды.

1 Глава 28 ГК РФ

2 Статья 440 ГК РФ

3 Статья 224 ГК РФ

4 Статья 432 ГК РФ

5 Пункт 3 статьи 433 ГК РФ

6 В соответствии с пунктом 3 статьи 607 Гражданского кодекса РФ договор аренды должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать имущество, передаваемое арендатору в качестве объекта аренды.

7 В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Земельного кодекса РФ земельный участок предоставляется для строительства в следующем порядке: 1) выбор земельного участка, оформляемый соответствующим актом о выборе земельного участка; 2) кадастровые работы в отношении земельного участка и его регистрация в государственном земельном кадастре; (3) принятие решения об отводе земельного участка под строительство.

8 Определение Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № КГ-А41/2723-07 от 16.04.2007.

9 Определение Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А29-748/2007 от 02.10.2007 г. 2007.

10 Определение Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А82-4979/2007-56 от 10.04.2007. 2008.

11 Определение Федерального арбитражного суда Поволжского округа по делу № А65-2774/2007-СГ2-3 от 11.10.2007.

12 Определение Федерального арбитражного суда Поволжского округа по делу № А65-2775/2007-СГ2-3 от 11.10.2007.

13 Определение Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по делу № А33-12806/06-Ф02-400/07-С2 от 20.02.2007.

14 Определение ФАС Северо-Кавказского округа от 14.08.2007 № Ф08-4667/07.

15 Определение ФАС Западно-Сибирского округа № Ф04-64/2007(30994-А27-24) от 14.02. 2007.

16 Определение Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.05.2007 № Ф08-1746/2007.

Понравилась эта статья?

Последнее печатное издание

CDR Ежегодное издание — 2022-2023

Подписка на CDR

Подпишитесь сейчас и получите доступ ко всем ежедневным новостям и аналитическим материалам CDR, а также к полному архиву всех статей и прошлых выпусков журнала CDR в формате PDF.

ВМНФ | Феминистские патриоты или патриотические феминистки?

Норманом Б. и подано в рубриках Американская история, Блог, Гражданские свободы, Гражданские права, Культура, FPREN, История, Жизнь в другом месте, СМИ, Членство, Без категорий, Право голоса, Проблемы женщин, Права женщин.

Когда Америка стала нацией, женщина не имела законного существования, кроме своего мужа. Если он оскорблял ее, она не могла уйти, не бросив своих детей. Эбигейл Адамс попыталась изменить это, напомнив своему мужу Джону «помнить дам», когда он писал Конституцию. Он просто рассмеялся, и с тех пор женщины борются за свои права. Бесстрашные женщины рассказывает историю женщин, которые осмелились взять судьбу в свои руки. Они были феминистками и антифеминистками, активистками и домохозяйками, жертвами насилия и новаторскими профессионалами. Вдохновленные идеалами нации и подпитываемые непоколебимым чувством правильного и неправильного, они не приняли бы «нет» за ответ. Со временем они унесли с собой страну. Первое право, которое они завоевали, было право учиться. Позже страстные учителя, такие как Анджелина Гримке и Сьюзан Б. Энтони, выступали за право выступать публично, лоббировать правительство и владеть собственностью. Некоторые были страстными аболиционистами. Другие боролись только за то, чтобы защитить своих детей. Многие из этих женщин посвятили свою жизнь делу — некоторые известны — но большинство настаивали на своих требованиях вдали от центра внимания, настаивая на своем праве голосовать, входить в состав присяжных, контролировать сроки своей беременности, пользоваться равноправным партнерством или зарабатывать деньги. гостиная. На каждом шагу они встречали ожесточенное сопротивление. Элизабет Коббс дает голос бесстрашным женщинам по обе стороны прохода, большинство из которых считали себя патриотами.

Вдохновленные идеалами нации и подпитываемые непоколебимым чувством правильного и неправильного, они не приняли бы «нет» за ответ. Со временем они унесли с собой страну. Первое право, которое они завоевали, было право учиться. Позже страстные учителя, такие как Анджелина Гримке и Сьюзан Б. Энтони, выступали за право выступать публично, лоббировать правительство и владеть собственностью. Некоторые были страстными аболиционистами. Другие боролись только за то, чтобы защитить своих детей. Многие из этих женщин посвятили свою жизнь делу — некоторые известны — но большинство настаивали на своих требованиях вдали от центра внимания, настаивая на своем праве голосовать, входить в состав присяжных, контролировать сроки своей беременности, пользоваться равноправным партнерством или зарабатывать деньги. гостиная. На каждом шагу они встречали ожесточенное сопротивление. Элизабет Коббс дает голос бесстрашным женщинам по обе стороны прохода, большинство из которых считали себя патриотами.

Однако, если договор исполнен (имущество передано) и имеются данные, позволяющие четко определить такое имущество, предмет договора не может быть признан неопределенным, а договор не может быть признан незаключенным 14 ;

Однако, если договор исполнен (имущество передано) и имеются данные, позволяющие четко определить такое имущество, предмет договора не может быть признан неопределенным, а договор не может быть признан незаключенным 14 ;