Прокурор разъясняет — Прокуратура Оренбургской области

Прокурор разъясняет

- 4 мая 2021, 18:21

Разрешение индивидуального трудового спора

Текст

Поделиться

Статьей 381 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) закрепляется понятие индивидуального трудового спора, под которым понимается неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда)

На основании ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами.

382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами.

Первоначальным «звеном» защиты нарушенных трудовых прав работника является комиссия по трудовым спорам, которая создается непосредственно внутри организации, в которой осуществляет трудовую деятельность работник. Состав такой комиссии состоит из равного количества представителей работодателя и работников. Согласно ст. 386 ТК РФ срок для обращения в комиссию по трудовым спорам составляет три месяца с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При этом в случае пропуска по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам вправе восстановить пропущенный срок.

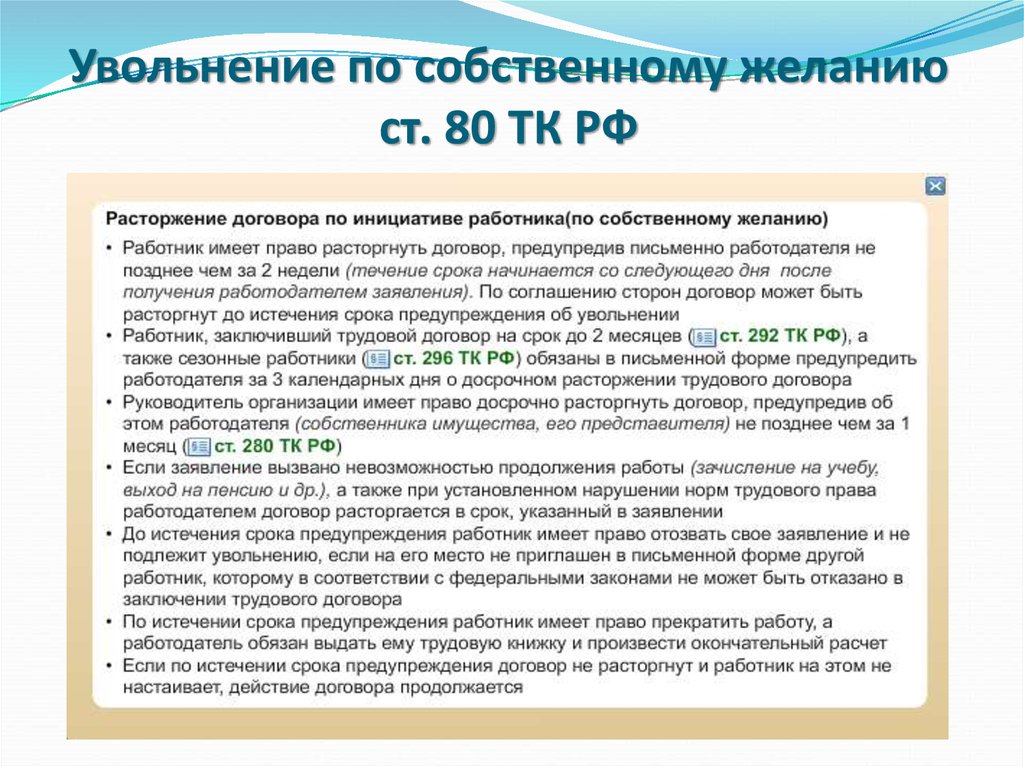

Следующим «звеном» защиты нарушенных трудовых прав работника является судебная защита, посредством обращения в суд. При этом, работником имеет право сразу обратиться в суд за защитой своих нарушенных трудовых прав, минуя комиссию по трудовым спорам. Также, согласно ст. 391 ТК РФ, непосредственно в судах общей юрисдикции рассматриваются индивидуальные споры по заявлению работника: о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника, о компенсации морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями (бездействием) работодателя.

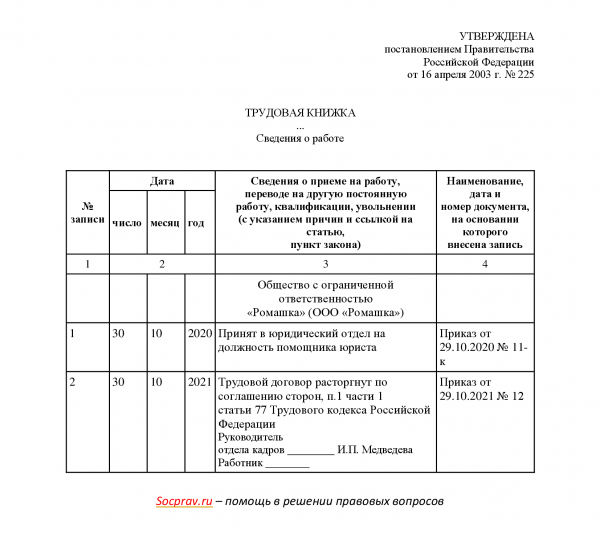

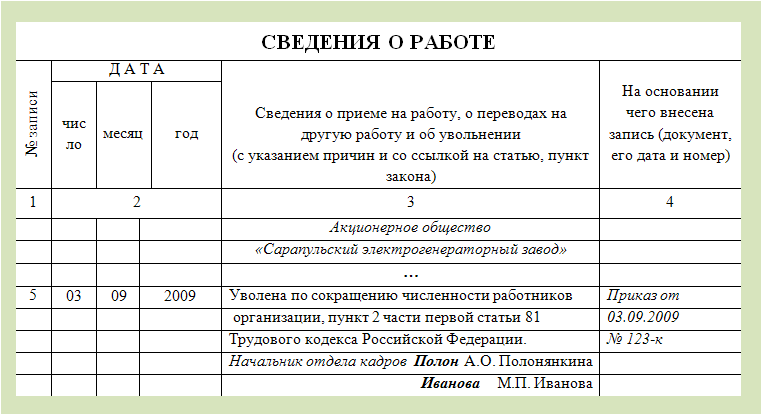

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

При этом Федеральным законом Российской Федерации от 05. 04.2021 N 272-ФЗ внесены изменения в статью 392 ТК РФ в части сроков обращения в суд при наличии спора о компенсации морального вреда, вследствие нарушения трудовых прав работника. Так, согласно внесенным изменениям при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично. В соответствии со ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

04.2021 N 272-ФЗ внесены изменения в статью 392 ТК РФ в части сроков обращения в суд при наличии спора о компенсации морального вреда, вследствие нарушения трудовых прав работника. Так, согласно внесенным изменениям при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично. В соответствии со ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии со ст. 391 ТК РФ в случае если при разрешении индивидуального трудового спора комиссией по трудовым спорам вынесено решение, противоречащее трудовому законодательству, с соответствующим исковым заявлением о признании решения комиссии по трудовым спорам вправе обратиться органы прокуратуры.

Разъяснение подготовлено прокуратурой Новоорского района

Разрешение индивидуального трудового спора

Статьей 381 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) закрепляется понятие индивидуального трудового спора, под которым понимается неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда)

На основании ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами.

Первоначальным «звеном» защиты нарушенных трудовых прав работника является комиссия по трудовым спорам, которая создается непосредственно внутри организации, в которой осуществляет трудовую деятельность работник. Состав такой комиссии состоит из равного количества представителей работодателя и работников. Согласно ст. 386 ТК РФ срок для обращения в комиссию по трудовым спорам составляет три месяца с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При этом в случае пропуска по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам вправе восстановить пропущенный срок.

Согласно ст. 386 ТК РФ срок для обращения в комиссию по трудовым спорам составляет три месяца с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При этом в случае пропуска по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам вправе восстановить пропущенный срок.

Следующим «звеном» защиты нарушенных трудовых прав работника является судебная защита, посредством обращения в суд. При этом, работником имеет право сразу обратиться в суд за защитой своих нарушенных трудовых прав, минуя комиссию по трудовым спорам. Также, согласно ст. 391 ТК РФ, непосредственно в судах общей юрисдикции рассматриваются индивидуальные споры по заявлению работника: о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника, о компенсации морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями (бездействием) работодателя.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

При этом Федеральным законом Российской Федерации от 05.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии со ст. 391 ТК РФ в случае если при разрешении индивидуального трудового спора комиссией по трудовым спорам вынесено решение, противоречащее трудовому законодательству, с соответствующим исковым заявлением о признании решения комиссии по трудовым спорам вправе обратиться органы прокуратуры.

Разъяснение подготовлено прокуратурой Новоорского района

Статья 386. ТК РФ в последней редакции 2020 года

Согласно статье 424 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Кодекс применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие.

При этом, нормативные акты СССР и Российской Федерации, изданные до введения в действие Трудового кодекса Российской Федерации, согласно ст. 423 Трудового кодекса Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.

423 Трудового кодекса Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.

Таким образом, следует признать обоснованным суждение суда о том, что решение об объявлении забастовки было принято с нарушениями, влекущими в силу статьи 413 Трудового кодекса РФ признание ее незаконной.

В соответствии с частью 8 статьи 412 Трудового кодекса РФ необеспечение минимума необходимых работ является основанием для признания забастовки незаконной.

В соответствии с требованиями статьи 410 Трудового кодекса Российской Федерации после пяти календарных дней работы примирительной комиссии может быть однократно объявлена часовая предупредительная забастовка, о которой работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

В силу части 2 статьи 409 Трудового кодекса РФ забастовка как средство разрешения коллективного трудового спора допускается в случаях, если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора.

Как видно из материалов дела, стороны не достигли соглашения относительно кандидатуры посредника и в силу части 3 статьи 406 ТК РФ им было необходимо приступить к созданию трудового арбитража, который в данном случае являлся обязательной процедурой, так как забастовка объявлялась в организации, в которой ее проведение ограничено законом.

При объявлении забастовки предусмотренные ст. ст. 401 — 404 ТК РФ примирительные процедуры работниками ОАО не соблюдались, перечень минимума необходимых работ, выполняемых в период проведения забастовки работниками организации не устанавливался.

6 июня 2011 года состоялось заседание примирительной комиссии, по результатам работы которой, 7 июня 2011 года сторонами был подписан протокол разногласий о продолжении рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника, в соответствии с положениями статьи 403 Трудового кодекса Российской Федерации.

В частности, в соответствии со ст. 402 ТК РФ решение о создании примирительной комиссии должно быть оформлено приказом работодателя — РАО.

Личные доходы и уровень жизни в России в 1990-е и 2000-е годы

Аннотация

Российская рыночная трансформация 1990-х годов 21 века, хотя и была необходимой и имела определенные положительные результаты, в том числе развитие смешанной экономики в стране, происходила на фоне глубокого экономического спада, снижения благосостояния людей, резкого роста социального неравенства , усиление региональной дифференциации по уровню социально-экономического развития. К концу первого этапа рыночной экономики в стране (1992-2000) из-за сокращения доходов и роста социального неравенства бедность достигла своего пика за все годы преобразований, когда четверо из каждых десяти человек населения находились за чертой бедности. В наихудшем положении оказалось сельское население, жители малых и отдаленных городов. Рост безработицы и низкая производительность труда также обусловили низкий уровень заработной платы в переходной экономике России. За первую половину 1990-х годов российская экономика сократилась вдвое, доходы населения составили 44% от 1991. Несмотря на очевидный социально-экономический прогресс страны, уровень оплаты труда большинства населения в начале 2000-х годов был очень низким, и приведение минимальной заработной платы к прожиточному минимуму считалось необходимым для роста жизни населения. наименее обеспеченные социальные группы. В 2000 году Россия запустила программу, предполагавшую рост ВВП в 2000-2010 годах с 205 миллиардов долларов до 457 миллиардов долларов.

В наихудшем положении оказалось сельское население, жители малых и отдаленных городов. Рост безработицы и низкая производительность труда также обусловили низкий уровень заработной платы в переходной экономике России. За первую половину 1990-х годов российская экономика сократилась вдвое, доходы населения составили 44% от 1991. Несмотря на очевидный социально-экономический прогресс страны, уровень оплаты труда большинства населения в начале 2000-х годов был очень низким, и приведение минимальной заработной платы к прожиточному минимуму считалось необходимым для роста жизни населения. наименее обеспеченные социальные группы. В 2000 году Россия запустила программу, предполагавшую рост ВВП в 2000-2010 годах с 205 миллиардов долларов до 457 миллиардов долларов.

Ключевые слова: доходинфляцияминимальный прожиточный минимумстоимость жизниреальная заработная платасбережения

Введение

Уровень и структура доходов населения, источники доходов и степень их дифференциации являются важнейшими показателями социально-экономического развития общества. Личный доход рассматривается не только как основа удовлетворения основных потребностей населения, но и для повышения качества его жизни.

Личный доход рассматривается не только как основа удовлетворения основных потребностей населения, но и для повышения качества его жизни.

С 1992 г. Россия начала развивать свою рыночную экономику, за которой последовал глубокий трансформационный кризис социально-экономической системы. Развитие рыночных структур, с одной стороны, и экономический кризис, с другой, происходили на фоне снижения уровня жизни населения России.

Снижение жизненного уровня и большие финансовые трудности подавляющего большинства россиян, недавно отказавшихся от принципа равномерного распределения материальных благ и мягкого патернализма общества, усугублялись жесткими правилами конкуренции и борьбы за существование, характерными для рыночная экономика.

В эпоху рыночных преобразований проблемы уровня жизни и неравенства доходов становятся ключевыми, и решающую роль играет социальная политика государства, ориентированная на распределение и перераспределение совокупного дохода между социальными группами и членами общества.

Постановка проблемы

Изучить уровень и динамику доходов населения России с начала рыночных преобразований в 1992 г. до начала 2000-х гг.

Исследовательские вопросы

Статья посвящена анализу уровня и динамики доходов российского общества, а также степени неравенства доходов. Рассмотрены основные направления и ключевые факторы социальной политики в период рыночной трансформации российской экономики с 19 века.92 до начала 2000-х гг.

Цель исследования

Цель исследования — определение особенностей формирования и динамики доходов населения России, государственных мер по снижению социально-экономических последствий рыночных преобразований 1990-х годов, характеризующихся снижением уровня жизни и ростом социальный разрыв.

Методы исследования

Данное исследование выполнено с использованием статистического анализа, сравнительного анализа, функционального анализа, положительного и нормативного анализа. Исследование проводится в соответствии с принципами системности и научной объективности.

Выводы

Российские рыночные реформы 1990-х годов имели как положительные, так и отрицательные последствия. Таким образом, народное хозяйство приобрело смешанную структуру. Существовало несколько парадигм: капиталистическая; мелкотоварные представлены мелкими частными предприятиями, фермерами, челноками; государственное, государственно-частное или смешанное. В 2004 г. из общего числа занятых в экономике 38 % были заняты в государственном и муниципальном секторах, 45,1 % – в частном секторе, 14,1 % – в смешанном секторе, 0,8 % – в общественных религиозных организациях, 2 % – в совместно с иностранными компаниями и иностранными компаниями (Кучуков и Савка, 2006).

При этом по доле в мировом национальном продукте Россия отстала на много лет. Так, если в 1970-е гг. страна производила 8% мирового ВВП, то в 1990-х этот показатель составлял 5,5%, а в 2000 г. — всего 2,7% (Кучуков, Савка, 2006). В 1999 г. соотношение ВВП на душу населения по ППС для России и мира было близко к 100%, а по сравнению с развитыми странами этот показатель составлял 26% (Гурвич, 2013). Трансформационный кризис первой половины XIX в.90-е годы привели к почти двукратному сокращению экономики России, к падению доходов населения до 44% по сравнению с 1991 годом (Зубаревич, 2015).

Трансформационный кризис первой половины XIX в.90-е годы привели к почти двукратному сокращению экономики России, к падению доходов населения до 44% по сравнению с 1991 годом (Зубаревич, 2015).

Следует отметить, что в 1980-2007 гг. некоторые страны мира столкнулись со снижением ВВП на душу населения, относимым к уровню США. Так, в среднем в странах Латинской Америки этот показатель снизился более чем на четверть – с 27,7% до 20,3%, в арабских государствах он сократился более чем на треть – с 24,9% до 16%, а в Африке на южнее Сахары – примерно на две пятых – с 6,6% до 4,1% (Мельянцев, 2009).). В то же время в Индии этот показатель вырос с 3,2% до 6%, в КНР – с 3,9% до 11,7% (Мельянцев, 2009). Прогноз бедности, сделанный с опорой на Economist для стабильных и нестабильных государств, подтверждает, что к 2020 г. индекс бедности снизится до 9,9%, а в 2030 г. – до 5,4% или 386 млн человек (Азиева, 2018).

Первый этап рыночной экономики в России (1992-2000 гг.) характеризовался резким экономическим спадом, обогащением немногочисленных частных собственников, обнищанием населения, резкой социальной дифференциацией (Бобков, 2013). В 1992, реальные доходы населения России сократились почти в два раза, затем к 1997 г. они увеличились до 60% по сравнению с 1991 г., а в течение следующих двух лет снизились на 16% в результате августовского кризиса 1998 г. (Фетисов , 2006). На протяжении всего трансформационного периода уровень бедности достиг своего пика в 1999 году из-за сокращения доходов и роста социального неравенства, а четверо из каждых десяти человек населения находились за чертой бедности, не имея возможности удовлетворять свои повседневные потребности, включая продукты питания (Отчет Всемирного банка, 2004 г.; Бедность в Российской Федерации, 2007 г.).

В 1992, реальные доходы населения России сократились почти в два раза, затем к 1997 г. они увеличились до 60% по сравнению с 1991 г., а в течение следующих двух лет снизились на 16% в результате августовского кризиса 1998 г. (Фетисов , 2006). На протяжении всего трансформационного периода уровень бедности достиг своего пика в 1999 году из-за сокращения доходов и роста социального неравенства, а четверо из каждых десяти человек населения находились за чертой бедности, не имея возможности удовлетворять свои повседневные потребности, включая продукты питания (Отчет Всемирного банка, 2004 г.; Бедность в Российской Федерации, 2007 г.).

Экономический рост после 1999 г. обеспечил резкое сокращение доли бедных в стране с 41,5% в 1999 г. до 19,6% в 2002 г. (Отчет Всемирного банка, 2004 г.). В 1999-2002 гг. потребление населения, резко сократившееся с 1997 по 1998 г., увеличилось во всех социальных группах российского общества, но в основном среди беднейших (Отчет Всемирного банка, 2004). Если в 1997 г. индекс Джини увеличился с 0,370 до 0,392 в 1998 г., то в 2002 г. он снизился до 0,368 (Отчет Всемирного банка, 2004 г.). В 2005 году реальные доходы россиян уже достигли 86% по сравнению с 1991 (Фетисов, 2006).

Если в 1997 г. индекс Джини увеличился с 0,370 до 0,392 в 1998 г., то в 2002 г. он снизился до 0,368 (Отчет Всемирного банка, 2004 г.). В 2005 году реальные доходы россиян уже достигли 86% по сравнению с 1991 (Фетисов, 2006).

Следует отметить, что самый высокий уровень бедности был характерен для сельских территорий, малых и отдаленных городов. Так, в 2002 г. доля бедных среди сельского населения составляла около 30,4%, тогда как среди городского населения – 15,7% (Отчет Всемирного банка, 2004 г.). По официальным данным, с 2000 по 2004 г. уровень бедности на городских территориях снизился на 38 %, а в сельской местности – на 20 % (Институт экономики города (Российская Федерация), Независимый институт социальной политики (Российская Федерация), Институт градостроительства ( США)

Достигнув своего пика в 1998 году, уровень безработицы снижается в результате экономического роста. Так, если в 1992 г. этот показатель в стране составлял 5,2%, в 1998 г. – 13,2%, то в 2002 г. он снизился до 8,6% (Отчет Всемирного банка, 2004 г.). Производительность труда и реальная заработная плата россиян резко возросли: с 1998 по 2002 г. уровень заработной платы увеличился на 62%, в 2002 г. реальная заработная плата выросла на 10% по сравнению с 1997 г. (Отчет Всемирного банка, 2004).

он снизился до 8,6% (Отчет Всемирного банка, 2004 г.). Производительность труда и реальная заработная плата россиян резко возросли: с 1998 по 2002 г. уровень заработной платы увеличился на 62%, в 2002 г. реальная заработная плата выросла на 10% по сравнению с 1997 г. (Отчет Всемирного банка, 2004).

Примечательно, что, по данным ООН, зарплата ниже 3 долларов считалась пределом, выталкивающим работника за рамки обычного режима, что разрушало трудовой потенциал экономики. В России в середине 2000-х гг., несмотря на положительную динамику, уровень средней заработной платы был значительно ниже установленного порога (Кучуков, Савка, 2006).

В 2004 году Россия заняла первое место среди стран СНГ по неравенству доходов, хотя российский показатель на международном уровне считался умеренным. В 2002 г. индекс Джини в стране достиг 36,8% по потреблению и 40% по расходам (Отчет Всемирного банка, 2004 г.).

В 1990-е годы в России наблюдалась значительная дифференциация в экономическом и социальном развитии и между ее регионами. Так, в 2002 г. ВРП на душу населения, который используется для оценки экономического и социального положения субъектов Российской Федерации, при среднероссийском показателе 66,1 тыс. руб. достиг наивысшего уровня в Тюменской области – 294,1 тыс. руб., а наименьший уровень зафиксирован в Республике Ингушетия – 8,2 тыс. руб. (Росстат, 2004).

Так, в 2002 г. ВРП на душу населения, который используется для оценки экономического и социального положения субъектов Российской Федерации, при среднероссийском показателе 66,1 тыс. руб. достиг наивысшего уровня в Тюменской области – 294,1 тыс. руб., а наименьший уровень зафиксирован в Республике Ингушетия – 8,2 тыс. руб. (Росстат, 2004).

Несмотря на то, что доля населения с доходами ниже черты бедности снизилась в целом по стране с 29,0% в 2000 г. до 24,6% в 2002 г. и до 17,8% в 2004 г. Проблема бедности во многих регионах стояла очень остро. Так, по данным на 2004 г., из общей численности населения области доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Ингушетия достигла 73%, в Республике Калмыкия – 55,1%, в Ивановской области регион – 53% и др. (Фетисов, 2006). По оценкам, в Москве была наименьшая доля бедных – 6,6% (Отчет Всемирного банка, 2004 г.).

Для сравнения, в развивающихся странах с 1981 по 2005 г. доля бедного населения (ежедневное потребление на душу населения по ППС 2005 г. составляет менее 1,25 долл.) сократилась вдвое – с 52% до 25% (Мельянцев, 2009). Большее снижение этого показателя наблюдалось в Китае – с 80% до 16%, что составляет 600 млн человек, в других развивающихся странах снижение было не столь значительным – с 40% до 29%. Например, в Индии этот показатель снизился с 60% до 42%, в Африке южнее Сахары численность бедных почти не изменилась и составила 50% при общем росте с 200 млн до 320 млн человек [Мельянцев, 2009].). За рассматриваемый период в 2005 г. доля бедных, чье среднедушевое потребление в день составляло менее 2 долл. по ППС 2005 г., в целом по развивающимся государствам составляла примерно половину населения, в том числе в Китае – свыше 30%, Индия – 75%, Латинская Америка – 16-17% (Мельянцев, 2009).

составляет менее 1,25 долл.) сократилась вдвое – с 52% до 25% (Мельянцев, 2009). Большее снижение этого показателя наблюдалось в Китае – с 80% до 16%, что составляет 600 млн человек, в других развивающихся странах снижение было не столь значительным – с 40% до 29%. Например, в Индии этот показатель снизился с 60% до 42%, в Африке южнее Сахары численность бедных почти не изменилась и составила 50% при общем росте с 200 млн до 320 млн человек [Мельянцев, 2009].). За рассматриваемый период в 2005 г. доля бедных, чье среднедушевое потребление в день составляло менее 2 долл. по ППС 2005 г., в целом по развивающимся государствам составляла примерно половину населения, в том числе в Китае – свыше 30%, Индия – 75%, Латинская Америка – 16-17% (Мельянцев, 2009).

Стоит отметить, что официальные показатели бедности по России в целом мало отличались от аналогичных региональных значений. Так, в 2000 г. среднеарифметический индекс бедности (доля населения с доходом ниже прожиточного минимума) составил 38,0% на 79регионах, превысив, таким образом, официальные показатели на 9,0 п. п., в 2002 г. этот показатель достиг 30,2%, что на 5,6 п.п. выше официального уровня, в 2004 г. – 23,3%, что на 5,5 п.п. выше официальных значений (Фетисов, 2006). Скорее всего, это объяснялось тем, что к 2000 г. в регионах сформировалась минимальная потребительская корзина, что привело к расхождению официальных данных регионов (Отчет Всемирного банка, 2007 г.).

п., в 2002 г. этот показатель достиг 30,2%, что на 5,6 п.п. выше официального уровня, в 2004 г. – 23,3%, что на 5,5 п.п. выше официальных значений (Фетисов, 2006). Скорее всего, это объяснялось тем, что к 2000 г. в регионах сформировалась минимальная потребительская корзина, что привело к расхождению официальных данных регионов (Отчет Всемирного банка, 2007 г.).

В 2000-е годы по уровню экономического неравенства Россия, находясь на одном уровне с США, превосходила Германию примерно в 1,4 раза и отставала от нее примерно в 1,4 раза по ВВП на душу населения по ППС и в 3 раза из США, что подтвердило чрезмерное экономическое неравенство в стране (Бобков, 2013).

Кроме того, в 1990 г. за счет поступлений на реальные потребительские расходы из общественных фондов потребления бедного населения в России почти не было, хотя для большей части общества по-прежнему характерна низкая стоимость жизни. Около 30% россиян относились к группе малообеспеченных, 2/3 – к группе обеспеченных ниже среднего, около 7% – к среднему и состоятельному классу (Бобков, 2013).

К середине 2000-х 2-3% населения во все еще нестабильном российском обществе составляли основную часть национального богатства; 4-5% принадлежали к правящей элите, входившей в первую группу; нижнюю часть социальной структуры занимали 20% россиян, живущих за чертой бедности; мейнстримное общество, которое в сумме составляло 60-65% населения страны, было ориентировано на стратегию выживания (Кучуков, Савка, 2006).

Более того, по оценкам экспертов, численность среднего класса, играющего важную роль в политическом и экономическом развитии страны, увеличилась с 10 млн в 2002 г. до 25 млн человек в 2005 г. (Институт экономики города (Российская Федерация), Независимый институт социальной политики ( Российская Федерация), Urban Institute (США), отчет Всемирного банка (2007 г.)

В условиях рыночной экономики одним из основных корректирующих действий государства в сфере социальной защиты стало установление минимального размера оплаты труда (с 1991) в качестве единой исходной базы для учета заработной платы и социальных выплат. Здесь следует пояснить, что важен был не столько размер минимальной заработной платы, сколько ее сопоставление с прожиточным минимумом. Если реальная заработная плата отстает от прожиточного минимума, то заработная плата не выполняет свою функцию расширенного воспроизводства труда и даже его простого воспроизводства, что непосредственно влияет на прожиточный минимум населения.

Здесь следует пояснить, что важен был не столько размер минимальной заработной платы, сколько ее сопоставление с прожиточным минимумом. Если реальная заработная плата отстает от прожиточного минимума, то заработная плата не выполняет свою функцию расширенного воспроизводства труда и даже его простого воспроизводства, что непосредственно влияет на прожиточный минимум населения.

Новая редакция ТК РФ ссылается на федеральный закон, предусматривающий установление прожиточного минимума (МРП) не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения одновременно на всей территории страны. Месячная заработная плата работника, отработавшего за данный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (рабочие обязанности), не могла быть ниже МРОТ.

Прожиточный минимум, установленный федеральным законом для организаций, финансируемых из федерального бюджета, выплачивается за счет средств федерального бюджета; учреждения, финансируемые из бюджета субъектов Российской Федерации, — из бюджета субъекта Российской Федерации; учреждения, финансируемые из местных бюджетов, — из местных бюджетов; другие организации – из личных средств (ТК РФ, 2005 г. ).

).

Отличительной особенностью правового регулирования минимальной заработной платы было многообразие норм, регулирующих соответствующий правовой институт ( Трудовой кодекс Российской Федерации , законы о минимальной заработной плате) и отсутствие четкого представления о ее размере. В частности, Федеральным законом «О минимальном размере заработной платы» от 19 июня № 82, 2000 г. (с изменениями и изменениями от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 2003 г., 22 августа 2004 г.) указано, что минимальный размер оплаты труда, установленный с 1 октября 2003 г. в размере 600 рублей, применяется только к контрольным размер оплаты труда и определение размера пособий по временной нетрудоспособности; во всех остальных случаях (стипендии, стипендии, другие обязательные социальные выплаты) производится исходя из базовой суммы, равной 100 руб. (Петрова, 2005).

Таким образом, данным законом отменена зависимость размера социальных пособий (кроме пособий по временной нетрудоспособности) от минимальной заработной платы, вызванная нехваткой средств во многих регионах страны.

Стоимость жизни является ключевым социальным параметром. Так, исследование Всероссийского центра уровня жизни привело к следующим выводам: если покупательная способность меньше одного прожиточного минимума, семья живет в крайней нищете, что делает невозможным покупку одежды, предметов домашнего обихода и т. д. человек способен только поддерживать свое существование, что со временем приводит к личностной деградации.

С учетом возможности приобретения до двух минимальных комплектов, что характерно для малообеспеченных семей, угрозы недоедания нет, но любая покупка одежды или товаров длительного пользования представляется проблематичной.

Если среднедушевой доход семьи позволяет приобрести от 2 до 3 комплектов, то эта семья считается живущей скромно и достойно. Семья может позволить себе хорошее питание, новую одежду и другие товары и услуги первой необходимости.

Более 4-х наборов стоимости жизни – жизнь на уровне больших доходов, позволяющая питаться исходя из личного вкуса (Ракоти, 2001).

Определенная сумма прожиточного минимума до 1999 года, представляющая собой стоимостную оценку натурального набора продуктов питания, необходимого для жизнеобеспечения человека, а также стоимость непродовольственных товаров, услуг, налогов и обязательных платежей исходя из доли затрат на эти цели среди малообеспеченного населения, рассчитано на основании рекомендаций Минтруда России, утвержденных 10.11.1992.

С первого квартала 2000 г. величина прожиточного минимума устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Стол 1 приведены данные, подтверждающие фактический среднедушевой доход населения и среднемесячный брутто-фонд заработной платы с 1999 по 2004 год.

Таблица 1 — Посмотреть полный размер > Вышеприведенный анализ подтверждает рост реальных доходов населения, в том числе реальной средней заработной платы по стране. Это было вызвано преобладанием темпов роста среднедушевых доходов и заработной платы над ростом стоимости жизни. Таким образом, по сравнению с 1999 прирост среднедушевого дохода и среднемесячного брутто-фонда заработной платы составил 22,81% и 34,9% в 2004 г., то сумма прожиточного минимума – 162%.

Это было вызвано преобладанием темпов роста среднедушевых доходов и заработной платы над ростом стоимости жизни. Таким образом, по сравнению с 1999 прирост среднедушевого дохода и среднемесячного брутто-фонда заработной платы составил 22,81% и 34,9% в 2004 г., то сумма прожиточного минимума – 162%.

Таким образом, в стране наблюдался рост покупательной способности среднедушевого дохода и среднемесячного брутто-фонда на 50% и 71% соответственно. Убыль малообеспеченного населения за указанный период составила 15,7 млн человек или 38,1%.

Данные свидетельствуют о положительных тенденциях в жизни общества, но в целом ситуация оставалась сложной, так как почти каждый шестой житель страны жил за чертой бедности, подавляющее большинство населения отставало от уровня жизни развитых стран. Следует также отметить, что минимальная потребительская корзина, лежащая в основе прожиточного минимума, устарела и нуждается в пересмотре.

Анализ только средних значений не может дать верной картины действительности, если не рассматривать эти показатели для разных групп населения (результаты приведены в табл. 2

).

2

).

Из таблицы видно, что в первых трех группах заработная плата была ниже прожиточного минимума, что свидетельствует о неблагополучном положении этой группы россиян. Около 60-70% исследуемого работающего населения приходилось на бедные и малообеспеченные слои общества. Дифференциация заработной платы достигла 30 раз, тогда как до 1992 он равнялся 7 (для сравнения: в 1998 г. разрыв достигал 10 раз в Великобритании и Франции, 20 – в США) (Rakoti, 2001).

Рассмотрев эти изменения средней заработной платы с 2001 по 2003 гг., также можно проследить положительную тенденцию:

Таблица 3 — Посмотреть полный размер > Прирост средней заработной платы в первой группе за три года составил 117%, тогда как аналогичный показатель в десятой группе за тот же период вырос на 64%. Ведь заработная плата подавляющего большинства населения в стране оставалась очень низкой и поэтому одной из важнейших мер по повышению уровня жизни бедных слоев населения было приближение минимальной заработной платы к прожиточному минимуму.

По мнению академика Д. Львова, повышение заработной платы до приемлемого уровня было не просто следствием роста производительности труда, а ее исходным условием. Таким образом, в условиях высокой инфляции в первой половине 1990-х гг. , потеряв связь со стоимостью жизни, колебалась в пределах 10-20% стоимости жизни. Рост реальной заработной платы в масштабах страны стал возможен благодаря экономическому росту и повышению производительности труда.

Несмотря на положительные факты, связанные с ростом реальных доходов населения, в том числе заработной платы за рассматриваемый период, уровень жизни российского общества все еще отставал от дореформенного времени. Таким образом, с 1990 года потребительские цены выросли в 30 тысяч раз. С учетом деноминации (при изъятии трех нулей) рост составил 30 раз, тогда как среднедушевой доход увеличился всего в 25 раз, заработная плата – в 19,8 раза, пенсии – в 17,3. Поэтому в 1994 уровень жизни россиян был в среднем на 16,5% ниже, чем в 1990-е годы. При огромном разрыве в доходах, нивелируемом средними значениями, уровень жизни малоимущих в 2004 г. отставал по средней заработной плате на треть, а по покупательной способности пенсий — в два раза, чем 14 лет назад.

При огромном разрыве в доходах, нивелируемом средними значениями, уровень жизни малоимущих в 2004 г. отставал по средней заработной плате на треть, а по покупательной способности пенсий — в два раза, чем 14 лет назад.

В 2000 г. в России была запущена принятая Правительством РФ программа, предполагавшая рост ВВП с 205 млрд долл. в 2000 г. до 457 млрд долл. в 2010 г., т.е. в 2,2 раза при 5% среднегодового прироста. Программа разработана по поручению Президента России В.В. Путина с привлечением более 50 научных центров, 200 виднейших ученых под руководством Центра стратегических разработок. Такие страны, как Япония (1955-1970) при 9-процентном годовом темпе развития и Ирландия при 7-процентном текущем темпе роста в указанный период были взяты за основу, поскольку в начале третьего тысячелетия Россия была признана отсталой страной МВФ и Всемирным банком. . В ходе реализации программа требовала некоторой доработки и модификации в связи с меняющимися экономическими условиями.

В программе большое внимание уделялось развитию бизнеса как одному из основных условий ее реализации. Новые рыночные структуры в России были невозможны без возрождения и развития бизнеса, который в советское время был запрещенным видом деятельности. Таким образом, в течение 1986-1990 около 1200 человек были обвинены в ведении бизнеса (Rakoti, 2001).

Новые рыночные структуры в России были невозможны без возрождения и развития бизнеса, который в советское время был запрещенным видом деятельности. Таким образом, в течение 1986-1990 около 1200 человек были обвинены в ведении бизнеса (Rakoti, 2001).

Следует отметить, что закономерность исторического развития России, когда рыночное хозяйство (капиталистическое хозяйство по К. Марксу), основанное на товарном производстве, должно было прийти на смену феодализму, опиравшемуся на натуральное хозяйство, была нарушена революцией 1917 г. с приходом большевиков власть. Российское государство, хотя и поздно по сравнению с западными странами, вступило на путь капиталистического развития и к началу мировой войны показывало неплохие экономические результаты.

Как В.И. Ленин, страна плуга и цепи, водяной мельницы и ручного ткацкого станка быстро превратилась в страну плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка, и не осталось ни одной отрасли хозяйства, которая не подверглась бы капиталистическому производству и не продемонстрировала таких разительных технологических изменений (Ленин, 1986). «Власть денег» в полной мере проявилась в промышленности и сельском хозяйстве, в городе и деревне, но только в крупной машинной индустрии она смогла получить свой полный рост, вытеснив, таким образом, остатки хозяйственного строя, сосредоточившись на немногочисленных крупных учреждениях. (банки), так и непосредственно контактирующие с крупным общественным производством (Ленин, 1986).

«Власть денег» в полной мере проявилась в промышленности и сельском хозяйстве, в городе и деревне, но только в крупной машинной индустрии она смогла получить свой полный рост, вытеснив, таким образом, остатки хозяйственного строя, сосредоточившись на немногочисленных крупных учреждениях. (банки), так и непосредственно контактирующие с крупным общественным производством (Ленин, 1986).

Таким образом, развитие рыночных структур вдохнуло новую жизнь в неразрывно связанный с рынком российский бизнес.

Заключение

Конец ХХ века был периодом лишений и потрясений, вызванных рыночными преобразованиями в России. Следствием социально-экономических преобразований явилось не только развитие смешанной экономики, но и снижение уровня жизни населения, усиление социальной напряженности. Государство играло ключевую роль в обеспечении социальных стандартов политики доходов.

Во все времена самой острой и важной проблемой для любого государства была проблема обеспечения достойного уровня жизни своих граждан. Несмотря на все трудности, российское правительство сумело избежать развала огромной страны в 1990-е годы и попыталось справиться с поставленной миссией. С началом экономического роста после 1999 г. и к началу 2000-х гг. в стране наблюдалась положительная доходная динамика населения, возросло потребление во всех социальных группах, снизились показатели социальной дифференциации. Однако, несмотря на явный прогресс к середине 2000-х гг., уровень жизни российского общества все еще отставал от дореформенного времени.

Несмотря на все трудности, российское правительство сумело избежать развала огромной страны в 1990-е годы и попыталось справиться с поставленной миссией. С началом экономического роста после 1999 г. и к началу 2000-х гг. в стране наблюдалась положительная доходная динамика населения, возросло потребление во всех социальных группах, снизились показатели социальной дифференциации. Однако, несмотря на явный прогресс к середине 2000-х гг., уровень жизни российского общества все еще отставал от дореформенного времени.

Ссылки

- Азиева Р.Х. (2018). Бедность – следствие нездоровой экономики. Проблемы современной экономики, 3(67), 84.

- Бобков В. Н. (2013). Дифференциация уровня жизни населения в России: 1992-2010 гг. Журнал Новой Экономической Ассоциации, 2 (18), 162.

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат). (2004). Регионы России. Социально-экономические показатели.

2004. Статистический сборник. Москва, Росстат, стр. 349.

2004. Статистический сборник. Москва, Росстат, стр. 349. - Фетисов Г.Г. (2006). Региональная дифференциация доходов населения и задачи социально-экономической политики. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 6, с. 37-41Голованов, В. (2004). Пенни в кармане. Газета «Труд», 27 апреля 2004 г.

- Гурвич Э. (2013). Долгосрочные перспективы российской экономики. Экономическая политика, 3, 25-26.

- Кучуков Р., Савка А. (2006). Государственное регулирование: нацеленность на результат. Экономист, 9, 3-5.

- Ленин В.И. (1986). Развитие капитализма в России. Формирование внутреннего рынка для крупной промышленности. Москва: Политическая литература.

- Мелянцев В. (2009). Уступают ли развитые страны место развивающимся? Мировая экономика и международные отношения, 12, 15.

- Петрова М.И. (2005).

Монетизация социальных выплат. Комментарий к Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ. Москва: Эксмо.

Монетизация социальных выплат. Комментарий к Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ. Москва: Эксмо. - Бедность в Российской Федерации и роль социальной политики в ее сокращении. (2007) Отчет «Повышение эффективности программ социального обеспечения и содействия занятости для борьбы с бедностью». Общество и экономика, 4, 54-55.

- Ракоти, В. Д. (2001). Заработная плата и предпринимательский доход. Москва. Финансы и статистика, стр. 161-162.

- Трудовой кодекс Российской Федерации. (2005). Москва, ОМЕГА-Л, стр. 59.

- Отчет Всемирного банка. (2007). Бедность в Российской Федерации и роль социальной политики в ее снижении. Общество и экономика, № 4, 45.

- Отчет Всемирного банка. (2004). Отчет об оценке бедности. Российская Федерация. Сотрудничество. Вестник Представительства Всемирного банка в России, 39-40, стр. 3, 10-12, 17, 48.

2004. Статистический сборник. Москва, Росстат, стр. 349.

2004. Статистический сборник. Москва, Росстат, стр. 349. Монетизация социальных выплат. Комментарий к Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ. Москва: Эксмо.

Монетизация социальных выплат. Комментарий к Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ. Москва: Эксмо.