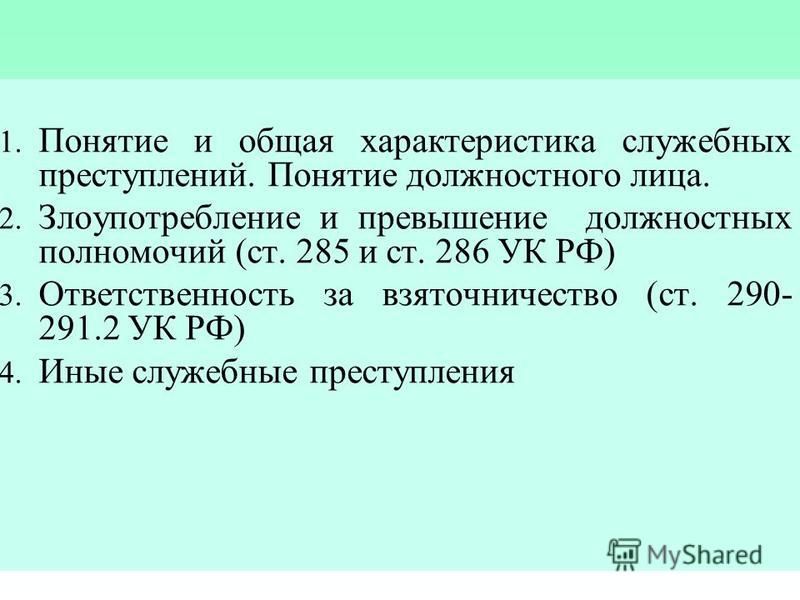

К вопросу о разграничении составов преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ

В данной статье рассматривается вопрос о разграничении ст. 285 и 286 УК РФ, которые находятся в гл. 30 УК РФ и относятся к должностным преступлениям, так как именно в них возникают ошибки при квалификации деяний. Названы критерии, по которым можно выделить различия в данных статьях и приведен пример из судебной практики.

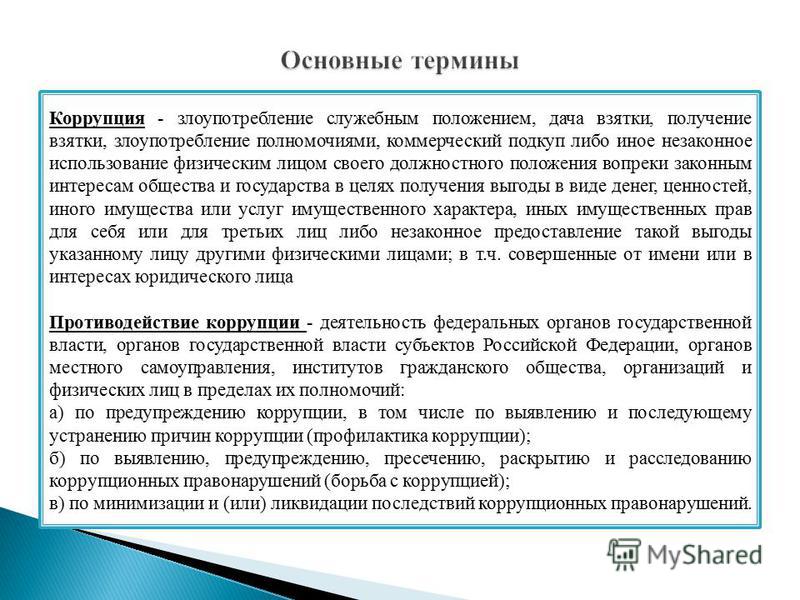

Ключевые слова: должностное лицо, разграничение составов, злоупотребление должностными полномочиями, превышение полномочий, должностные преступления.

Ст. 285 и 286 УК РФ, находящиеся в одной главе Уголовного кодекса РФ [1], относятся к должностным преступлениям. Это наиболее близкие статьи и их необходимо разграничивать.

В соответствии с «Судебной статистикой РФ», в которой содержатся данные о назначенных наказаниях по статьям УК РФ, по ч.

Субъект в данных статьях совпадает — должностное лицо, определение которого дано в примечании к ст. 285 УК РФ, а в остальных элементах состава преступления можно увидеть различия:

- Объект .

Родовой, видовой и непосредственный основной объект в данных статьях совпадает, но следует провести отличие по факультативным непосредственным объектам.

Непосредственный объект злоупотребления и превышения должностными полномочиями — это общественные отношения, которые обеспечивают правильную, регламентированную Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, органов военного управления [3, с.

В качестве дополнительного объекта выступают конституционные права человека и гражданина, охраняемые законом экономические и иные интересы граждан, организаций и государства. По мнению некоторых ученых, злоупотребление должностными полномочиями имеет дополнительный факультативный непосредственный объект преступного посягательства — блага личности в должностном злоупотреблении [3, с. 79].

В свою очередь стоит отметить, что некоторые авторы понимают под дополнительным объектом превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) здоровье и собственность. В данном случае жизнь и здоровье лиц — это факультативный непосредственный объект, т. е. вред от преступления таким общественным отношениям может быть нанесен, но не обязательно [4]. Также в качестве факультативного непосредственного объекта в превышении должностных полномочий могут выступать телесная неприкосновенность, честь и достоинство, порядок оборота оружия, в отличие от злоупотребления полномочий (в основном составе).

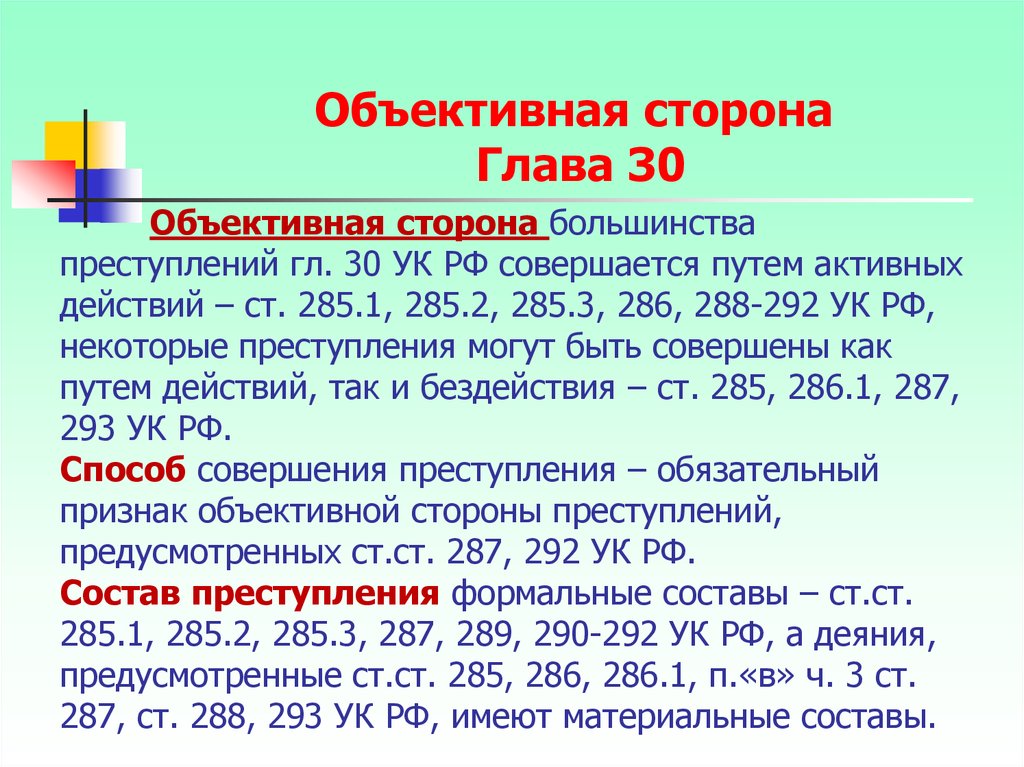

- Объективная сторона.

Оба преступления, предусмотренные ст. 285 и 286 УК РФ, являются преступлениями с материальным составом по конструкции, т. е. для осуществления квалификации по данным статьям необходимо наступление конкретных последствий, установленных диспозицией статьи уголовного закона.

Злоупотребление должностными полномочиями может быть совершено как в форме действия, так и бездействия. Важно отметить, что в данном случае лицо использует именно свои должностные полномочия, формально входящие в круг его обязанностей, однако которым он пытается придать «законный вид».

Зачастую в науке уголовного права встречаются мнения, что превышение должностных полномочий может быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия. Однако законодатель использует следующую формулировку: «действия, явно выходящие за пределы полномочий», чем разрешает существующий спор [4].

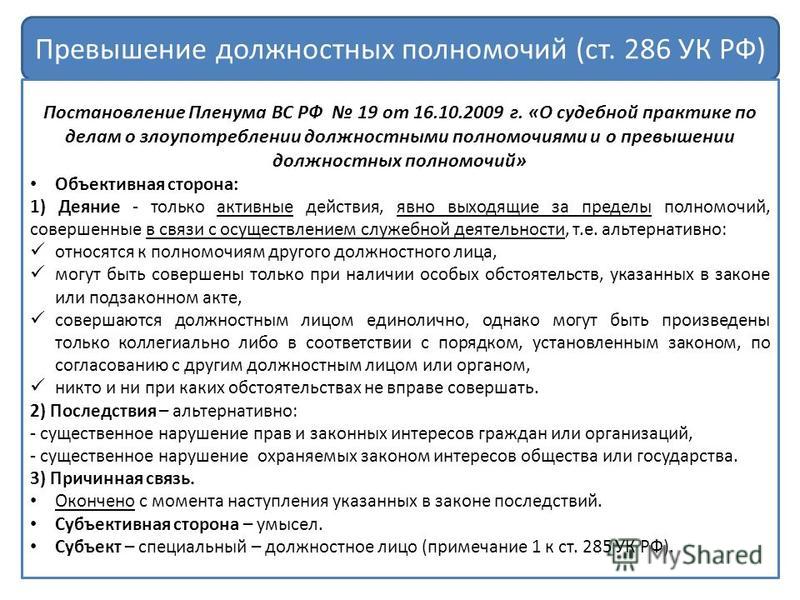

Проблемы определения видов превышения должностных полномочий были в значительной степени минимизированы благодаря разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, в котором выявлено четыре противоправных ситуации [5]:

– совершение действий, относящихся к полномочиям другого должностного лица;

– совершение действий при отсутствии особых обстоятельств, установленных законом как правомерные основания для их совершения;

– совершение действий единолично, которые могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом;

– совершение действий, неправомерность которых не допускает их совершения ни при каких обстоятельствах.

На мой взгляд, наиболее важным отличительным признаком данных составов по объективной стороне является то, что в ст. 285 УК РФ лицо использует именно должностные полномочия, а в ст. 286 УК РФ виновный не задействует своих полномочий, а использует служебное положение.

- Субъективная сторона.

В статье 285 УК РФ под обязательными признаками субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать:

– корыстную заинтересованность — стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц;

– иную личную заинтересованность — стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. [5].

п. [5].В отличие от статьи 286 УК РФ, которая относится к «безмотивным» преступлениям, то есть для квалификации наличие или отсутствие мотива никакой роли не играет.

Однако мотив, как явный критерий разграничения данных составов, является весьма условным, ведь если любое злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) совершается только при наличии мотива (корысть или иная личная заинтересованность), то превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) может совершаться как при наличии вышеуказанного мотива, так и при его отсутствии. Иными словами, оба преступления могут быть совершенны, к примеру, из корыстных побуждений, что делает мотив, как критерий разграничения, весьма относительным [6].

П. С. Яни в своих исследованиях также рассматривает проблему соотношения составов преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ. Так, по объективной стороне состав должностного злоупотребления шире, чем состав превышения должностных полномочий, так как включает в себя, помимо действий, также бездействие. Однако по субъективной стороне прослеживается обратная ситуация — мотив преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ может быть любым, соответственно, состав ст. 285 УК РФ уже [7, с. 28].

Однако по субъективной стороне прослеживается обратная ситуация — мотив преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ может быть любым, соответственно, состав ст. 285 УК РФ уже [7, с. 28].

Также необходимо обратить внимание на пример из судебной практики, в котором суд переквалифицировал деяние со ст. 285 УК РФ на ст. 286 УК РФ, при этом было снижено наказание. Как указано судом в приговоре, С., являясь младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ИК-4, передал осуждённому средство мобильной связи, отнесённое к вещам, запрещенным к хранению, а также предупредил осуждённого об отсутствии планов по проведению обысковых мероприятий осуждённых, помещений, в которых они проживают, и их рабочих мест, то есть совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий, поскольку никто и ни при каких обстоятельствах не вправе передавать осуждённым запрещённые предметы и информировать их о планах режимных мероприятий, направленных на обнаружение и изъятие запрещенных вещей и предметов для обеспечения установленного порядка исполнения наказания осуждёнными.

Можно представить различия данных составов в виде таблицы:

Соотношение ст. 285 со ст. 286 УК РФ.

Критерий | ст. | ст. 286 УК РФ — Превышение должностных полномочий |

Объект | Могут быть факультативными: жизнь, здоровье, собственность, телесная неприкосновенность, честь и достоинство, законный оборот оружия. | |

Объективная сторона | Может быть совершено в форме как действия, так и бездействия. Виновный использует один из трех видов должностных полномочий. | Это всегда активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий. Лицо использует соответствующее положение. |

Субъективная сторона | Предусматривает мотив (корысть или иная личная заинтересованность (имущественный и не имущественный мотивы)) как обязательный признак субъективной стороны преступления. | Мотив для квалификации значения не имеет. |

Таким образом, на практике часто встречаются ошибки при квалификации на первый взгляд очень схожих составов преступлений, поэтому их необходимо разграничивать для более эффективной реализации правоприменительной функции.

Литература:

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. — 17.06.1996. — N 25.

- Уголовное судопроизводство // Судебная статистика РФ: сайт. Режим доступа: https://stat.xn—-7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 — Загл. с экрана.

- Утина М. И. Объективные признаки злоупотребления должностными полномочиями: научная статья // Вестник Уральского института экономики, управления и права, 2018, № 4 (45).

- Мошкина В. Н. Актуальные проблемы объективных признаков превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ): научная статья // Актуальные вопросы юриспруденции, сборник статей IV Международной научно-практической конференции, 2020.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская газета, N 207, 30.10.2009.

- Борисов И. Д. Разграничение злоупотребления должностными полномочиями (Ч. 1 ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (Ч. 1 ст. 286 УК РФ) // Отечественная юриспруденция, 2018, № 5 (30).

- Яни П. С. Вопросы квалификации должностных преступлений в Постановлении Пленума и судебной практике // Законность., 2014, № 4.

- Переквалификация со ст. 285 на ст. 286 УК РФ: судебная практика // Яндекс Дзен: сайт. Режим доступа: https://dzen.ru/a/YZdDGrR_QXbKztBM — Загл. с экрана.

Основные термины (генерируются автоматически): УК РФ, должностное лицо, полномочие, объективная сторона, совершение действий, субъективная сторона, преступление, должностное злоупотребление, личная заинтересованность, судебная практика.

когда наказывают по статье 286 УК РФ?

Главная

Блог

За рамками полномочий: когда наказывают по статье 286 УК РФ?

Дата публикации: 20.08.2021

Последнее изменение: 06.09.2021

Чтобы действие квалифицировалось по статье 286 УК РФ как превышение должностных полномочий, должны присутствовать следующие признаки:

- обвиняемый занимает государственную должность или выполняет соответствующие функции согласно должностной инструкции;

- действия не входят в полномочия согласно занимаемой должности;

- действия нарушили права и интересы граждан, организаций, интересы общества и государства;

- между деянием и последствием установлена причинная связь.

Если какой-то из этих признаков не может быть доказан, уголовное преследование прекращается, либо дело может быть переквалифицировано по другой статье.

Превышение и злоупотребление: в чем разница

При столкновении с неправомерными действиями должностных лиц мало кто понимает разницу между превышением и злоупотреблением должностных полномочий. Да, оба этих преступления совершаются государственными служащими, представителями власти, чиновниками, руководством государственных предприятий, сотрудниками правоохранительных органов. Но на деле, эти два понятия – превышение и злоупотребление отличаются друг от друга.

Да, оба этих преступления совершаются государственными служащими, представителями власти, чиновниками, руководством государственных предприятий, сотрудниками правоохранительных органов. Но на деле, эти два понятия – превышение и злоупотребление отличаются друг от друга.

Злоупотребление может выражаться как в действиях, так и в бездействии, при этом субъект действует полностью в рамках своих полномочий. Лицо нарушает закон для получения своей выгоды в ущерб интересам структуры, где он работает. Как правило, это выражается в карьеризме, корыстной или другой личной заинтересованности.

Примеры:

- выдача уполномоченным лицом водительских прав без сдачи экзамена за вознаграждение;

- нецелевое использование муниципального имущества для незаконного извлечения дохода;

- трудоустройство лиц, которые фактически не исполняют свои обязанности;

- отмена торгов при продаже земель, реализация земель выбранному покупателю по заниженной цене.

Превышение выражается только в активных действиях. Субъект выходит за пределы служебных компетенций. Мотив преступника в данном случае не имеет значения, согласно смыслу статьи, но на практике цель совершения преступления всё же учитывается.

Примеры:

- составление и подписание документов, которые может оформлять только начальник отдела;

- незаконное указание выплатить премию сотруднику, который выполнял работы в личных интересах лица, давшего указание;

- нанесение полицейскими ударов за распитие алкогольных напитков на улице;

- издевательства над заключенными якобы в воспитательных мерах.

Среди самых распространенных вариантов – обвинение по ст. 286 Уголовного кодекса сотрудников правоохранительных органов. Среди неправомерных действий полиции нередки случаи насилия при обысках, «выбивание» показаний с помощью избиений и т.д.

Наказание по статье 286 УК РФ

Какие санкции могут последовать за преступление, совершенное по статье 286 УК РФ?

- штраф

- лишение права занимать некоторые должности или осуществлять определенную деятельность;

- принудительные работы;

- арест;

- лишение свободы.

Отягчающими обстоятельствами могут послужить:

- применение или угроза применения насилия;

- применение оружия или специальных средств;

- причинение тяжких последствий.

Максимальное наказание может составлять 10 лет лишения свободы с дополнительными санкциями.

Если преступление совершалось впервые, обвиняемый признал свою вину и имеет положительные характеристики, наказание может быть менее строгим, например, в виде штрафа или условного срока.

Если у вас похожая проблема, позвоните,

и я скажу вам, что можно предпринять уже сейчас

Позвонить * Первичная консультация носит характер обзорной

и не содержит четких инструкций

Комментарий к статье 286 УК РФ

Что понимается под действиями, которые выходят за рамки полномочий?

а) действия, которые являются компетенцией другого должностного лица, например, право ставить подписи;

б) действия, которые должны быть выполнены коллегиально, но выполняются единолично;

в) действия, которые совершены в отсутствии специальных условий, например, применение оружия, когда в этом не было необходимости;

г) действия, которые не в праве совершать ни одно должностное лицо, например, рукоприкладство или глумление над личностью.

При защите нужно понять:

- Каковы пределы должностных полномочий и действительно ли лицо выходило за эти пределы. Объем прав, обязанностей и компетенции устанавливаются в нормативных документах: приказах, должностных инструкциях и т.д.

- Так как преступление всегда совершается с прямым умыслом, необходимо понять, сознательно ли обвиняемый выходил за пределы должностных полномочий.

- Какова степень нарушения интересов граждан, организации, государства, в чем она выражается.

- Применялись ли при совершении преступления насилие, оружие, спецсредства. Были ли нанесены тяжкие последствия.

Многие государственные структуры отличает строгая субординация. В попытках «выслужиться» перед начальством даже изначально добросовестные сотрудники могут пойти на нарушение закона или допустить нарушения среди своих коллег.

Общественный вердикт // Исследования

ГлавнаяИсследования

Пытки в России: основные проблемы и меры по совершенствованию государственного реагирования на пытки

Пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение и наказание запрещены статьей 21 Конституции РФ. Но российская криминализация пыток как должностных правонарушений не соответствует международным стандартам. Пытки в России запрещены статьей 117 Уголовного кодекса (УК РФ), которая не применяется конкретно к должностным лицам, и статьей 302 УК РФ, которая имеет узкое действие в том смысле, что она может быть применена к следователю только в том случае, если он применять пытки для получения показаний. Ст. 286 УК РФ часто используется для привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за применение пыток. Его положения касаются злоупотребления служебным положением, а в части третьей в качестве отягчающих обстоятельств упоминается применение насилия или специальных средств. В российской правоприменительной практике пытки обычно трактуются как злоупотребление служебным положением, сопряженное с физическим насилием (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Но российская криминализация пыток как должностных правонарушений не соответствует международным стандартам. Пытки в России запрещены статьей 117 Уголовного кодекса (УК РФ), которая не применяется конкретно к должностным лицам, и статьей 302 УК РФ, которая имеет узкое действие в том смысле, что она может быть применена к следователю только в том случае, если он применять пытки для получения показаний. Ст. 286 УК РФ часто используется для привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за применение пыток. Его положения касаются злоупотребления служебным положением, а в части третьей в качестве отягчающих обстоятельств упоминается применение насилия или специальных средств. В российской правоприменительной практике пытки обычно трактуются как злоупотребление служебным положением, сопряженное с физическим насилием (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Подробнее >

Краткий обзор нарушений прав человека в отношении групп активистов в Санкт-Петербурге и Пензе

В октябре и ноябре 2017 года сотрудники Пензенского управления ФСБ России задержали шестерых молодых людей в возрасте от двадцати до двадцати семи. Некоторые из мужчин были антифашистскими и анархистскими активистами. В Пензенском следственном изоляторе сидели Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Егор Зорин, Василий Куксов и Андрей Чернов. В декабре 2017 года Зорина перевели под домашний арест, а остальные мужчины остались в СИЗО. В январе 2018 года в Санкт-Петербурге были задержаны Илья Капустин, Виктор Филинков и Игорь Шишкин. Все трое подверглись жестоким пыткам в первые дни содержания под стражей в ФСБ. Капустина отпустили и признали свидетелем по делу. Филинков и Шишкин были названы фигурантами так называемого пензенского дела и отправлены в следственный изолятор № 3 Санкт-Петербурга, где в настоящее время находятся под стражей. По данным федеральных следователей, обвиняемые были членами террористической группы, известной как «Сеть», которая планировала свергнуть правительство России. По версии следствия, к «Сети» причастны около двадцати молодых людей из трех городов России и, предположительно, Республики Беларусь.

Некоторые из мужчин были антифашистскими и анархистскими активистами. В Пензенском следственном изоляторе сидели Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Егор Зорин, Василий Куксов и Андрей Чернов. В декабре 2017 года Зорина перевели под домашний арест, а остальные мужчины остались в СИЗО. В январе 2018 года в Санкт-Петербурге были задержаны Илья Капустин, Виктор Филинков и Игорь Шишкин. Все трое подверглись жестоким пыткам в первые дни содержания под стражей в ФСБ. Капустина отпустили и признали свидетелем по делу. Филинков и Шишкин были названы фигурантами так называемого пензенского дела и отправлены в следственный изолятор № 3 Санкт-Петербурга, где в настоящее время находятся под стражей. По данным федеральных следователей, обвиняемые были членами террористической группы, известной как «Сеть», которая планировала свергнуть правительство России. По версии следствия, к «Сети» причастны около двадцати молодых людей из трех городов России и, предположительно, Республики Беларусь. Молодым людям предъявлено обвинение в нарушении статьи 205.4 УК РФ, то есть «организация террористической группы и участие в ней». Сеть никогда не участвовала в каких-либо публичных акциях. Известно только, что обвиняемые с удовольствием играли в страйкбол и ролевые игры, практиковались в выживании в суровых условиях, ходили в походы.

Молодым людям предъявлено обвинение в нарушении статьи 205.4 УК РФ, то есть «организация террористической группы и участие в ней». Сеть никогда не участвовала в каких-либо публичных акциях. Известно только, что обвиняемые с удовольствием играли в страйкбол и ролевые игры, практиковались в выживании в суровых условиях, ходили в походы.

Подробнее >

Законопроект об иностранных нежелательных организациях и обязательства России по международному праву

В случае принятия Закон об иностранных «нежелательных» организациях создает предпосылки для фундаментальных нарушений прав человека. Для включения организации в спецреестр не требуется обязательного судебного рассмотрения, хотя такое включение влечет за собой серьезную административную и уголовную ответственность для тех, кто продолжает участвовать в деятельности «нежелательной» организации.

Подробнее >

Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека об эффективности расследования пыток и жестокого обращения, совершенных сотрудниками милиции

1. Настоящий меморандум подготовлен группой российских правозащитных НПО оказание правовой помощи жертвам пыток и других нарушений прав человека, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Авторами настоящего меморандума являются Красноярский Комитет защиты прав человека, Комиссия по правам человека Республики Коми «Мемориал», Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» (Нижний Новгород), Региональная общественная организация «Союз женщин Дона» (Ростов-на-Дону), Региональная общественная организация «Человек и Закон» (г. Йошкар-Ола), Фонд «Общественный вердикт» (г. Москва), Центр гражданского просвещения и прав человека (г. Пермь).

Настоящий меморандум подготовлен группой российских правозащитных НПО оказание правовой помощи жертвам пыток и других нарушений прав человека, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Авторами настоящего меморандума являются Красноярский Комитет защиты прав человека, Комиссия по правам человека Республики Коми «Мемориал», Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» (Нижний Новгород), Региональная общественная организация «Союз женщин Дона» (Ростов-на-Дону), Региональная общественная организация «Человек и Закон» (г. Йошкар-Ола), Фонд «Общественный вердикт» (г. Москва), Центр гражданского просвещения и прав человека (г. Пермь).

Подробнее >

Правоохранительные органы В.С. Гражданское общество

В настоящее время борьба за политическую стабильность и государственную целостность в Российской Федерации превращается в борьбу с инакомыслием, любыми проявлениями общественно-политической активности и гражданским обществом как таковым.

Подробнее >

Ситуация в правоохранительной системе России и ее влияние на соблюдение прав человека.

Настоящий аналитический отчет подготовлен Фондом «Общественный вердикт» и Информационно-исследовательским центром по общественным интересам «Демос» (Центр «Демос»). Для подготовки отчета мы использовали информацию о нарушениях прав человека сотрудниками правоохранительных органов, полученную Фондом «Общественный вердикт» от организаций-партнеров. Кроме того, в отчет включены материалы социологических исследований, проведенных по заказу фонда «Общественный вердикт». В основу доклада также положены материалы исследования «Произвольство в правоохранительных органах: корни и практика», проведенного Центром «Демос» и его экспертной сетью в 10 регионах Российской Федерации при поддержке Фонда Форда.

Составители отчета: Асмик Новикова и Ольга Шепелева (Центр «Демос») Подробнее >

Обзор нарушений прав человека сотрудниками правоохранительных органов в России.

Фонд «Общественный вердикт», организация, призванная создать в обществе атмосферу нетерпимости к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов в России и установить общественный контроль над правоохранительными органами, рассмотрела и проанализировала данные правозащитных организаций о нарушениях прав человека со стороны правоохранительных органов. должностные лица. (Этот обзор подготовлен Фондом «Общественный вердикт». Он основан на делах о нарушениях прав человека, переданных нам нашими партнерскими НПО – Нижегородским комитетом против пыток, Казанским правозащитным центром, «Человек и закон» в Йошкар-Оле, Краснокамской правозащитной организацией. Центр.) Подробнее >

Зияющая дыра в уголовном кодексе Сегодня в России пытки стали обычным явлением. Вот что можно с этим сделать. — Медуза

Андрей Луковский/Коммерсантъ

В УК РФ нет статьи о пытках. Однако сами пытки, к сожалению, остаются широко распространенной практикой: сообщения о жестоком насилии в тюрьмах и полицейских участках появляются с пугающей регулярностью. Мы считаем, что применение пыток абсолютно недопустимо, и стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были осведомлены об этом вопросе. В следующем тексте объясняется, почему необходимо изменить Уголовный кодекс России — и как введение отдельной статьи о пытках может повлиять на ситуацию в стране.

Мы считаем, что применение пыток абсолютно недопустимо, и стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были осведомлены об этом вопросе. В следующем тексте объясняется, почему необходимо изменить Уголовный кодекс России — и как введение отдельной статьи о пытках может повлиять на ситуацию в стране.

Обратите внимание. Эта статья была впервые опубликована на русском языке в рамках совместной инициативы «Статья, которой не существует» Комитета по предупреждению пыток совместно с российскими СМИ.

После публикации «архива» видеозаписей пыток из саратовской тюремной больницы прошлой осенью о проблеме пыток заговорила вся Россия, а не только правозащитники. В ноябре российские сенаторы рассмотрели законопроект, который усилит уголовную ответственность за пытки заключенных. А 20 декабря на сайте Госдумы появился текст нового законопроекта. Но вместо того, чтобы предложить новую статью Уголовного кодекса о пытках, предлагается внести поправки в две существующие статьи.

Слово «пытки» ( пытка, ) встречается в статье 117 (Жестокое обращение или истязание ) и статье 302 (Принуждение к даче показаний). В примечании к статье 117 пытка определяется следующим образом:

«[…] причинение физических или нравственных страданий в целях принуждения к даче показаний либо к совершению иных действий против воли лица, а равно в целях наказания, или для других целей».

Однако это определение не соответствует международно-правовому пониманию пыток, которое прямо касается применения пыток представителями государства. По российскому Уголовному кодексу пытки, применяемые тюремными чиновниками, ничем не отличаются от действий рэкетиров, вымогающих деньги за защиту, например, у владельцев бизнеса.

По-прежнему ли должностные лица несут уголовную ответственность по этой статье? Довольно редко. На практике должностных лиц чаще обвиняют по статье 286 УК (превышение должностных полномочий). Но это представляет свои трудности.

Но это представляет свои трудности.

Во-первых, эта статья длинная и помимо пыток охватывает множество других преступлений. Поскольку они не рассматриваются отдельно, это приводит к полному отсутствию статистики по делам о пытках. Это означает, что даже правительство не знает истинных масштабов проблемы. С 2002 года Комитет ООН против пыток настойчиво призывал российские власти ввести уголовную ответственность за пытки и запрашивал информацию о том, как они преследуются в России — в ответ правительство предоставило статистику по всем делам по статье 2869.0003

Во-вторых, есть преступления, на которые статья 286 не распространяется, хотя на самом деле они представляют собой пытки. В качестве примера Ольга Садовская — юрист Комитета по предупреждению пыток, специализирующаяся в области международного права, — вспоминает случай в Башкирии, когда врачи по настоянию родителей сделали принудительный аборт 18-летней девушке. В отношении врачей было применено дисциплинарное взыскание за проведение медицинской процедуры без согласия пациента, но по сути это был акт пытки. «Последствий для физического здоровья [не было], но психологические ужасны», — объясняет Ольга Садовская. «И проблема здесь не в том, что законодательство не соблюдается, а в том, что оно в принципе не регулирует это дело».

«Последствий для физического здоровья [не было], но психологические ужасны», — объясняет Ольга Садовская. «И проблема здесь не в том, что законодательство не соблюдается, а в том, что оно в принципе не регулирует это дело».

Такое случается редко. Завести дело сложно. По закону следователи должны сначала провести расследование и решить, проводить ли полноценное расследование. Как правило, следователи не спешат разбирать такие ситуации: допрашивать потерпевшего, разыскивать свидетелей, запрашивать записи с камер наблюдения. Нередко после проведения проверки делают вывод, что «признаков преступления нет».

В среднем до возбуждения дела жертве отказывают шесть раз, и каждый отказ необходимо обжаловать. Известны случаи, когда отказы приходилось обжаловать 20–25 раз. Этот процесс может затянуться на годы. По опыту Комитета по предотвращению пыток, по 51 проценту реальных преступлений не будет возбуждено уголовное дело. Остальные 49 процентов — результат участия правозащитников. Без их участия не было бы проведено и 10 процентов расследований.

Остальные 49 процентов — результат участия правозащитников. Без их участия не было бы проведено и 10 процентов расследований.

Обычно бывает в одном из трех случаев:

- Если происшествие крайне жестокое — возможно, со смертельным исходом.

- Если инцидент вызвал широкий общественный резонанс (как это было, например, после утечки видео из тюремной больницы в Саратове).

- Если потерпевшие и их адвокаты «утомляют» следователей и отказываются сдаваться по делу после многочисленных отказов.

Однако важно отметить, что возбуждение дела не гарантирует эффективного расследования. Дело может быть приостановлено, прекращено или затянуто на годы: в среднем на вынесение обвинительного приговора уходит три года — рекорд — почти 15 лет. (На самом деле по этому рекордному делу был вынесен вердикт только потому, что в нем также фигурировало обвинение в похищении людей — иначе оно было бы прекращено из-за срока давности, который для пыток в настоящее время составляет десять лет. )

)

Если это не делает дело бессмысленным, то такой медленный темп усложняет расследование: к тому моменту, когда следователи запрашивают запись с камеры наблюдения, она уже стерта; к тому времени, когда они выслеживают свидетелей, они уже забывают подробности инцидента. Только по 20% открываемых дел в российских судах удается добиться вынесения приговора, говорит Ольга Садовская. Если это не удается, правозащитники обращаются в международные институты — чаще всего в Европейский суд по правам человека.

Какой срок тюремного заключения за пытки?По подсчетам Комитета по предупреждению пыток средний срок лишения свободы за такие преступления составляет 3,5 года. Однако 43 процента осужденных получают условные сроки. А по мере затягивания расследований добиться реальных результатов становится все труднее.

Что изменит введение статьи УК о пытках? Введение такой статьи означало бы, что российское государство наконец-то признало пытки реальной и значимой проблемой. И что власти готовы называть вещи своими именами, в соответствии с международным правом, и перестать запутывать пытки расплывчатым обвинением в «злоупотреблении властью».

И что власти готовы называть вещи своими именами, в соответствии с международным правом, и перестать запутывать пытки расплывчатым обвинением в «злоупотреблении властью».

Кроме того, у государства появился бы внутренний стимул расследовать жалобы на пытки — видимо, учитывая стремление ставить все галочки, дела по статье о пытках нужно было бы сообщать отдельно. В настоящее время дела о пытках затерялись в общей статистике дел о злоупотреблениях должностными полномочиями по ст. 286.

Есть примеры из других стран, где после введения уголовной ответственности за пытки произошло снижение инцидентов. Например, в Швеции в 1950-х и 1919 гг.В 60-е годы насилие в отношении представителей ЛГБТК+ было особенно распространено в медицинской системе. «Когда принимался первый комплекс законодательных мер, конечно, сначала был всплеск дел, а потом пошло постепенное снижение, так как действительно стали бороться с пытками», — говорит Ольга Садовская.

Это также может психологически затруднить применение насилия сотрудникам правоохранительных органов. В Комитете по предотвращению пыток считают, что даже формулировка возможных обвинений может заставить их задуматься. Одно дело отбывать срок за «превышение полномочий», а другое дело сидеть в тюрьме «за пытки».

В Комитете по предотвращению пыток считают, что даже формулировка возможных обвинений может заставить их задуматься. Одно дело отбывать срок за «превышение полномочий», а другое дело сидеть в тюрьме «за пытки».

Отдельная статья о пытках также позволила бы фиксировать все виды жестокого обращения, четко прописывая, кто может быть наказан за акты пыток и какие наказания им грозят. Например, в Конвенции ООН против пыток конкретно указывается, что боль или страдание, причиненные «по подстрекательству или с согласия или молчаливого согласия государственного должностного лица или другого лица, действующего в официальном качестве», могут считаться пыткой. К ним относятся, например, заключенные, нанятые персоналом для пыток своих сокамерников. Хотя в России это наказуемое деяние, оно прямо не прописано в законе.

Наконец, криминализация пыток поможет улучшить официальную статистику. Почему это имеет значение? Потому что нужна хорошая статистика, чтобы понять, сколько жалоб на пытки вообще подано, сколько отклонено и сколько дел фактически расследуется — сейчас это черная дыра в статистике. В 2021 году Комитет по предотвращению пыток опубликовал статистику, основанную на его собственном количестве дел. Но эти данные далеко не репрезентативны: у правозащитников просто нет возможности отслеживать ситуацию по всей стране.

В 2021 году Комитет по предотвращению пыток опубликовал статистику, основанную на его собственном количестве дел. Но эти данные далеко не репрезентативны: у правозащитников просто нет возможности отслеживать ситуацию по всей стране.

Скорее всего нет, хотя хуже от этого не будет.

Законопроектом вводится следующее определение пытки, соответствующее международным стандартам:

«[…] Любое деяние, которым умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или психическое, какому-либо лицу с целью получения от него или сведения или признания третьего лица, наказать его за деяние, которое совершило или в совершении которого подозревается оно или третье лицо, а также запугать или принудить его или третье лицо либо по любой причине, основанной на дискриминации любого добрый.»

Однако, как отмечает юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков, законопроект не предусматривает ответственности всех потенциальных виновных и не предусматривает наказаний за ситуации, когда должностные лица заставляют других причинять боль и страдания от их имени. Также не предусмотрена ответственность за другие случаи жестокого обращения — например, за чрезмерное применение силы и специальных средств при проведении задержаний или подавлении массовых демонстраций. По международному праву это тоже запрещено.

Также не предусмотрена ответственность за другие случаи жестокого обращения — например, за чрезмерное применение силы и специальных средств при проведении задержаний или подавлении массовых демонстраций. По международному праву это тоже запрещено.

Кроме того, авторы законопроекта пошли по пути наименьшего сопротивления: то есть внесли изменения в действующие статьи УК. Поскольку отдельной статьи не выдвинули, проблема неадекватной статистики никуда не денется.

Срок давности уголовного преследования по делам о пытках увеличен с 10 до 15 лет. Однако Комитет по предупреждению пыток может указать на массу случаев, когда следователи тянули время десять лет. Вряд ли что-то помешает им заниматься одним и тем же на протяжении 15 лет. Учитывая тяжесть преступления и общественную опасность, которую оно представляет, было бы лучше вообще отменить срок давности, как, например, в случае с геноцидом.

Что могут сделать обычные люди, чтобы повлиять на ситуацию? Важно показать властям, что общественный запрос на решение проблемы пыток есть, и что это не временный всплеск интереса, который скоро утихнет. Поделиться этой статьей — это один из способов помочь большему количеству людей понять масштаб проблемы в России.

Поделиться этой статьей — это один из способов помочь большему количеству людей понять масштаб проблемы в России.

Вы также можете поддержать работу таких организаций, как Комитет по предотвращению пыток (регулярные пожертвования — самый простой способ помочь).

Важно чаще говорить на эту тему — без большого общественного давления не будет новой статьи Уголовного кодекса о пытках, а преступления не будут расследоваться в соответствии с законом. Государственные чиновники, которые жестоко обращаются с людьми, будут продолжать свое ежедневное насилие с чувством безнаказанности.

Как подчеркивает Ольга Садовская, единственный выход правозащитники видят в криминализации пыток:

«Двадцать один год назад не было ни одного обвинительного приговора, ни одной статьи в СМИ, ни одного человека, публично заявившего о пытка — это был вакуум, как будто всех этих людей не существовало. Сейчас мы видим кучу публикаций каждый день — это первый шаг к тому, чтобы сделать эту проблему о которой говорят, а не в скрытой.

285 УК РФ — Злоупотребление должностными полномочиями

285 УК РФ — Злоупотребление должностными полномочиями