Статья 4. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей \ КонсультантПлюс

Статья 4. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 4

— Конкурсный кредитор (уполномоченный орган) хочет включить в реестр денежное требование

1. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 482-ФЗ, от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 29.12.2014 N 482-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 296-ФЗ, от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются:

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

4. В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, или обязательных платежей определяется арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, или обязательных платежей определяется арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

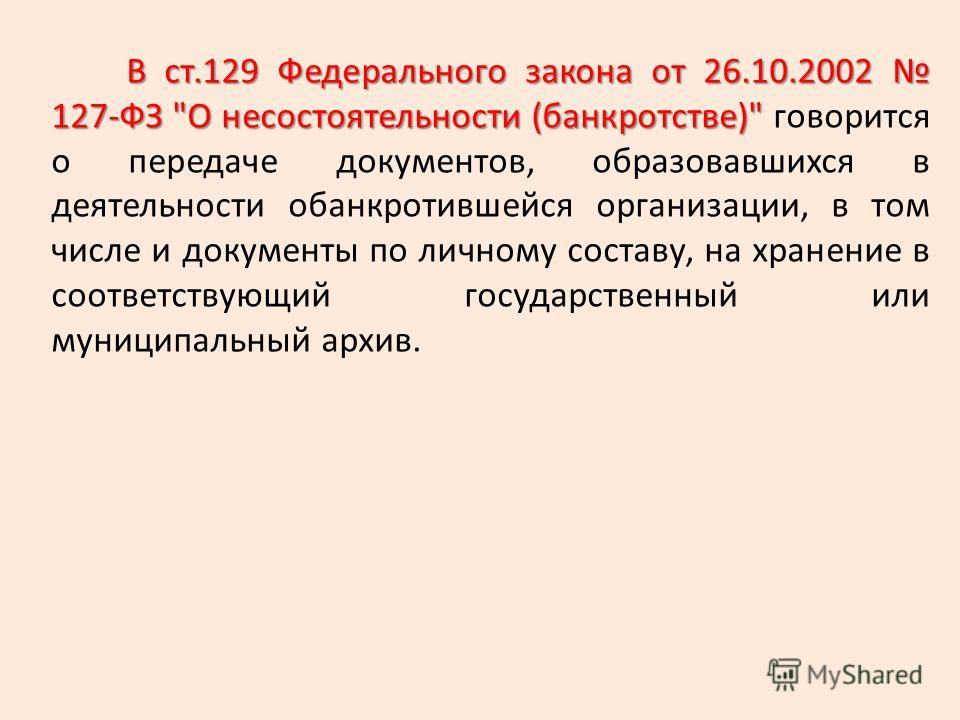

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ,

от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 31.12.2004 N 220-ФЗ, от 24.10.2005 N 133-ФЗ,

от 18.07.2006 N 116-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ,

от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 19.07. 2007 N 140-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,

2007 N 140-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,

от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ,

от 30.12.2008 N 296-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ, от 28.04.2009 N 73-ФЗ,

от 19.07.2009 N 195-ФЗ, от 17.12.2009 N 323-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ,

от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 219-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ,

от 28.12.2010 N 429-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 03.05.2011 N 91-ФЗ,

от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 12.07.2011 N 210-ФЗ, от 18.07.2011 N 228-ФЗ,

от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 346-ФЗ,

от 30.11.2011 N 362-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 03.12.2011 N 390-ФЗ,

от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 07.12.2011 N 415-ФЗ, от 28.07.2012 N 144-ФЗ,

от 29.12.2012 N 282-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ,

от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.07.2013 N 189-ФЗ,

от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ,

от 28.12.2013 N 414-ФЗ, от 28. 12.2013 N 419-ФЗ, от 12.03.2014 N 30-ФЗ,

12.2013 N 419-ФЗ, от 12.03.2014 N 30-ФЗ,

от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 01.12.2014 N 405-ФЗ,

от 22.12.2014 N 432-ФЗ, от 29.12.2014 N 457-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ,

от 29.12.2014 N 482-ФЗ, от 29.06.2015 N 154-ФЗ, от 29.06.2015 N 167-ФЗ,

от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 29.06.2015 N 186-ФЗ, от 13.07.2015 N 224-ФЗ,

от 13.07.2015 N 229-ФЗ, от 13.07.2015 N 236-ФЗ, от 29.12.2015 N 391-ФЗ,

от 29.12.2015 N 407-ФЗ, от 29.12.2015 N 409-ФЗ, от 02.06.2016 N 172-ФЗ,

от 23.06.2016 N 222-ФЗ, от 03.07.2016 N 292-ФЗ, от 03.07.2016 N 304-ФЗ,

от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 03.07.2016 N 372-ФЗ, от 28.12.2016 N 488-ФЗ,

от 01.05.2017 N 84-ФЗ, от 18.06.2017 N 127-ФЗ, от 26.07.2017 N 212-ФЗ,

от 29.07.2017 N 218-ФЗ, от 29.07.2017 N 266-ФЗ, от 29.07.2017 N 281-ФЗ,

от 25.11.2017 N 328-ФЗ, от 29.12.2017 N 470-ФЗ, от 07.03.2018 N 53-ФЗ,

от 23.04.2018 N 87-ФЗ, от 23.04.2018 N 93-ФЗ, от 23.04.2018 N 106-ФЗ,

от 01.07.2018 N 175-ФЗ, от 03. 08.2018 N 322-ФЗ, от 12.11.2018 N 419-ФЗ,

08.2018 N 322-ФЗ, от 12.11.2018 N 419-ФЗ,

от 28.11.2018 N 451-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ, от 18.12.2018 N 473-ФЗ,

от 25.12.2018 N 478-ФЗ, от 27.12.2018 N 514-ФЗ, от 29.05.2019 N 105-ФЗ,

от 27.06.2019 N 151-ФЗ, от 03.07.2019 N 173-ФЗ, от 04.11.2019 N 359-ФЗ,

от 12.11.2019 N 377-ФЗ, от 26.11.2019 N 378-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ,

от 27.12.2019 N 469-ФЗ, от 27.12.2019 N 507-ФЗ, от 18.03.2020 N 66-ФЗ,

от 01.04.2020 N 98-ФЗ, от 24.04.2020 N 149-ФЗ,

от 25.05.2020 N 163-ФЗ (ред. 20.07.2020), от 08.06.2020 N 166-ФЗ,

от 08.06.2020 N 181-ФЗ, от 13.07.2020 N 202-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-ФЗ,

от 31.07.2020 N 268-ФЗ, от 31.07.2020 N 289-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ,

от 22.12.2020 N 442-ФЗ, от 22.12.2020 N 447-ФЗ, от 30.12.2020 N 494-ФЗ,

от 30.12.2020 N 542-ФЗ, от 24.02.2021 N 23-ФЗ, от 20.04.2021 N 92-ФЗ,

от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 01.07.2021 N 273-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ,

от 02.07.2021 N 353-ФЗ, от 30.12.2021 N 436-ФЗ, от 30. 12.2021 N 476-ФЗ,

12.2021 N 476-ФЗ,

от 30.12.2021 N 484-ФЗ, от 28.06.2022 N 212-ФЗ, от 21.11.2022 N 452-ФЗ,

от 28.12.2022 N 556-ФЗ, от 28.12.2022 N 569-ФЗ,

с изм., внесенными Федеральными законами от 19.07.2007 N 139-ФЗ,

от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ,

от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 13.07.2015 N 215-ФЗ,

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 01.02.2022 N 4-П,

от 03.02.2022 N 5-П, от 21.07.2022 N 34-П)

Субординация требований аффилированных лиц/собственников к должнику как инструмент предотвращения управляемой неплатежеспособности в России

1. Введение

Как и в других юрисдикциях, российское законодательство о несостоятельности основано на принципе pari passu. Однако этот принцип подлежит определенным исключениям, особенно в отношении акционеров и других независимых кредиторов, таких как контролирующие лица неплатежеспособной компании («Аффилированные кредиторы»).

На практике Аффилированные кредиторы используют другие инструменты (например, кредиты, межгрупповые поставки и т. д.) для внесения своих требований в реестр кредиторов неплатежеспособной компании.

д.) для внесения своих требований в реестр кредиторов неплатежеспособной компании.

Во-первых, это позволяет таким кредиторам контролировать производство по делу о несостоятельности посредством участия в собраниях кредиторов, блокировать принятие важных решений, назначать благоприятного арбитражного управляющего и т. д. фактические инвестиции через производство по делу о несостоятельности. И это несмотря на то, что финансовые затруднения компании часто возникают из-за ненадлежащего управления со стороны этих Аффилированных кредиторов.

Для предотвращения подобных неблагоприятных практик, наносящих ущерб интересам независимых кредиторов, российскими судами разработаны правила субординации требований Аффилированных кредиторов. Данная статья представляет собой обзор механизмов субординации и их развития в новейшей практике Верховного Суда Российской Федерации («ВС») и государственных арбитражных (хозяйственных) судов.

2. Правила субординации

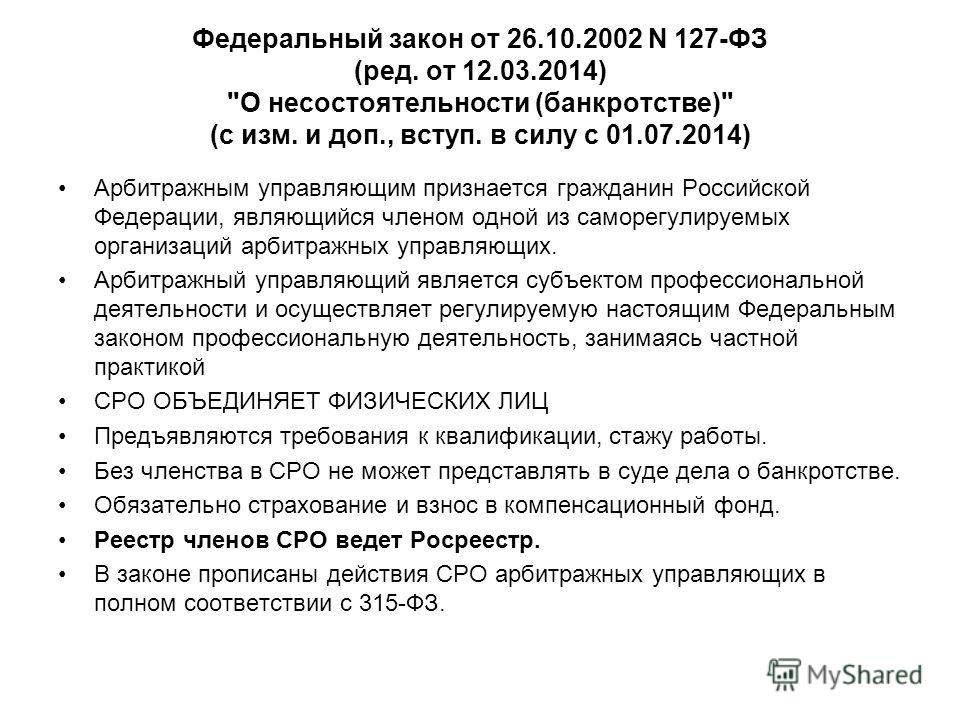

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о банкротстве») субординация требований аффилированных кредиторов прямо не предусмотрена. Только требования, вытекающие из корпоративного участия, не допускаются к включению в реестр кредиторов неплатежеспособной компании.[1]

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о банкротстве») субординация требований аффилированных кредиторов прямо не предусмотрена. Только требования, вытекающие из корпоративного участия, не допускаются к включению в реестр кредиторов неплатежеспособной компании.[1]

Судебная практика распространила это правило на требования Аффилированных кредиторов по обычным гражданско-правовым договорам. В 2010 году Высший арбитражный суд отказал в удовлетворении иска акционера должника по договору поручительства. Суд постановил, что акционеры несут риск неэффективного управления должником, так что их требования не могут быть удовлетворены вместе с независимыми кредиторами.[2] Однако судебная практика по этому вопросу оставалась противоречивой, иногда применялись более мягкие подходы[3].

29 января 2020 года ВС опубликовал Обзор судебной практики в отношении требований аффилированных и контролирующих кредиторов в рамках производства по делу о несостоятельности («Обзор»). Обзор направлен на обеспечение единого подхода к критериям и условиям субординации требований Аффилированных кредиторов.

Обзор направлен на обеспечение единого подхода к критериям и условиям субординации требований Аффилированных кредиторов.

3. Чьи требования подлежат субординации?

Согласно Обзору российские суды могут подчинить требования как аффилированных, так и контролирующих лиц неплатежеспособного общества.

Формальными критериями аффилированности являются владение более чем 20% долей участия (20% акций) или принадлежность к одной и той же группе компаний.[4] Однако суды пошли дальше формальных критериев и ввели так называемую «фактическую» аффилированность. «Фактическая» аффилированность может быть связана с тем, что кредитор и должник имеют одних и тех же контрагентов[5] или одного и того же конечного бенефициарного собственника[6]. Перечень критериев принадлежности не является исчерпывающим.

Закон о банкротстве определяет контролирующее лицо как физическое или юридическое лицо, имеющее право давать обязательные указания должнику или иным образом направлять его действия. [7]

[7]

4. Критерии субординации

а. Вклад в капитал

Аффилированные кредиторы не могут требовать возмещения вложений в капитал посредством корпоративных инвестиций после того, как компания стала неплатежеспособной. Следовательно, вместо корпоративных взносов Аффилированные кредиторы используют обычные сделки (например, кредиты), чтобы иметь возможность вернуть свои инвестиции в рамках производства по делу о несостоятельности.

Чтобы предотвратить такую практику, суды, как правило, классифицировали ссуды как капитальные вложения и отказывались включать их в реестр кредиторов.[8]

Обзор подтвердил этот подход, но также ввел более сбалансированные критерии субординации: ссуда может рассматриваться как вклад в капитал только в том случае, если Аффилированный кредитор предоставляет ее для компенсации явно недостаточного оборотного капитала. Однако требование не будет подчинено, если Аффилированный кредитор докажет, что кредит был частью стратегии управления экономическими показателями должника и не был направлен на возврат инвестиций в случае неплатежеспособности. [9]

[9]

б. Компенсационное финансирование

Предварительный обзор Судебная практика обычно подчиняет требования крупных акционеров. Суды заявили, что акционеры несут риск неплатежеспособности компании.[10]

В Обзоре КС ввел более конкретное правило о субординации компенсационного финансирования, то есть инвестиций, предоставляемых Аффилированным кредитором, а не только акционерами компании, в качестве финансовой поддержки в периоды финансовых затруднений.[11]

Такое финансирование может принимать различные формы (например, кредит, поставки и т. д.). Предоставляя компенсационное финансирование, Аффилированный кредитор принимает на себя риск потери своих инвестиций в случае неплатежеспособности. Таким образом, компенсационное финансовое требование подлежит субординации.

В Обзоре также указаны исключения из субординации компенсационного финансирования (например, требования финансовых учреждений, обеспеченные залогом акций; заемные инвестиции, осуществленные по поручению крупного кредитора)[12].

в. Соглашение о покрытии

«Соглашение о покрытии» — это соглашение (выраженное или подразумеваемое), в соответствии с которым Аффилированный кредитор выполняет обязательства должника перед независимым кредитором. После такого исполнения Аффилиированный кредитор приобретает право требования независимого кредитора к должнику. Как только должник становится неплатежеспособным, Аффилиированный кредитор подает это требование для включения в реестр кредиторов.

Предварительная проверка Судебная практика не определяла соглашение о покрытии как отдельное основание для субординации, вместо этого отклоняя такие претензии либо как недобросовестные[13], либо как корпоративные претензии[14].

Обзор ввел договоры покрытия в качестве отдельных оснований подчиненности и дал указания судам по применению этих оснований: когда договор покрытия используется для перемещения активов внутри группы компаний[15] иск к неплатежеспособной компании на основании такого покрытия соглашение подлежит субординации.

5. Бремя доказывания

Аффилированные кредиторы часто используют фиктивные требования, направленные на усиление их контроля над производством по делу о несостоятельности должника, чтобы предотвратить выплату средств независимым кредиторам.[16]

В ответ предварительная судебная практика применила более высокий стандарт доказывания к заявлениям о банкротстве Аффилированных кредиторов. Суды отклоняли такие требования, если Аффилированный кредитор не мог опровергнуть разумные сомнения относительно реального характера требования.[17]

Обзор подтвердил этот подход: бремя доказывания обоснованности требования переносится на Аффилированного кредитора, как только у суда возникают обоснованные сомнения в отношении требования.

6. Правила назначения конкурсного управляющего

В соответствии с Законом о банкротстве должник не может предлагать свою кандидатуру на должность временного управляющего в случаях добровольной подачи. [18] Это правило обеспечивает беспристрастность временного управляющего.

[18] Это правило обеспечивает беспристрастность временного управляющего.

Суды распространили это ограничение на Аффилированных кредиторов[19]: суд не рассматривал кандидата, выдвинутого такими лицами, а скорее назначал кандидата наугад или использовал кандидатов, предложенных независимыми кредиторами.[20]

Обзор подтвердил это правило, но распространил его не только на должность временного управляющего, но и на других должностных лиц по делам о несостоятельности (например, конкурсного управляющего, финансового администратора).[21]

7. Заключение

Обзор на практике имеет обоюдоострый эффект.

С одной стороны, Обзор содержит полезные рекомендации для судов низшей инстанции при рассмотрении требований Аффилированных кредиторов и предотвращении контролируемой неплатежеспособности.

С другой стороны, существует риск того, что суды низшей инстанции будут подчинять все требования Аффилированных кредиторов, даже те, в которых отсутствует недобросовестный умысел. Таким образом, иностранным компаниям, привыкшим финансировать российские дочерние компании через кредитные инструменты, теперь необходимо скорректировать свою инвестиционную стратегию с учетом риска субординации и иметь возможность покрывать убытки в случае неплатежеспособности таких дочерних компаний.

Таким образом, иностранным компаниям, привыкшим финансировать российские дочерние компании через кредитные инструменты, теперь необходимо скорректировать свою инвестиционную стратегию с учетом риска субординации и иметь возможность покрывать убытки в случае неплатежеспособности таких дочерних компаний.

[1] Закон о банкротстве, пункт 8 статьи 2

[2] См. дело № А45-808/2009, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

[3] См. дело № А33-16866/2013, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, дело № А33-16866/2013, Верховный Суд Российской Федерации.

[4] Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополий на товарных рынках», ст. 4.

[5] См. дело № А53-885/2014, Верховный Суд Российской Федерации.

[6] См. дело № А63-4164/2014, Верховный Суд Российской Федерации.

[7] Закон о банкротстве, статья 61.10.

[8] См. дело № А60-11749/2017 Верховного Суда Российской Федерации, дело № А32-20128/2016 Верховного Суда Российской Федерации.

[9] См. Обзор, Раздел 9.

[10] См. дело № А68-10446/2015, Верховный Суд Российской Федерации, дело № А06-9№ 157/2018, Арбитражный суд Поволжского района.

[11] См. обзор, раздел 3.1.

[12] См. обзор, разделы 7, 10, 11.

[13] См. дело № А25-2825/2017, Верховный Суд Российской Федерации.

[14] См. дело № А43-3036/2016, Верховный Суд Российской Федерации.

[15] См. Обзор, Раздел 5.

[16] См. дело № А32-19056/2014, Верховный Суд Российской Федерации.

[17] См. дело № А38-1381/2016, Верховный Суд Российской Федерации.

[18] Закон о банкротстве, статья 37.

[19] См. Обзор судебной практики об участии компетентных органов в производстве по делу о несостоятельности и применимых процедурах банкротства от 20 декабря 2016 года, раздел 27.1

[20] См. дело № А41-23442/2019, Верховный Суд Российской Федерации.

[21] См. Обзор, раздел 12.

Машинный перевод «О минимальном размере оплаты труда» (Россия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О минимальном размере оплаты труда Принят Государственной Думой 2 июня 2000 г. Одобрен Советом Федерации 7 Июнь 2000 г. >(В редакции федеральных законов от 29.04.2002) N 42-ФЗ; от 27.11.2002 N 152-ФЗ; от 01.10.2003 N 127-ФЗ; от 22.08.2004 N 122-ФЗ; от 29.12.2004 N 198-ФЗ; от 20 апреля 2007 г. N 54-ФЗ; от 24.06.2008 N 91-ФЗ; от 24.07.2009 N 213-ФЗ; 06.01.2011 N 106-ФЗ; от 03.12.2012 N 232-ФЗ; от 02.12.2013 N 336-ФЗ; от 01.12.2014 N 408-ФЗ; от 14.12.2015 N 376-ФЗ Статья 1. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 6 204 рубля в месяц с 1 января 2016 года. (В редакции Федерального закона от 14.12.2015 N 376-ФЗ) Статья 2. Минимальный размер оплаты труда, установленный статьей 1 настоящего Федерального закона, вводится: , финансируемым из бюджетных источников, за счет соответствующих ресурсов. бюджет, внебюджетные фонды, а также средства, полученные от хозяйственной и иной приносящей доход деятельности; (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2007 г. N 54-ФЗ) иные организации — за счет собственных средств. (Часть вторая утратила силу — Федеральный закон от 22.

Одобрен Советом Федерации 7 Июнь 2000 г. >(В редакции федеральных законов от 29.04.2002) N 42-ФЗ; от 27.11.2002 N 152-ФЗ; от 01.10.2003 N 127-ФЗ; от 22.08.2004 N 122-ФЗ; от 29.12.2004 N 198-ФЗ; от 20 апреля 2007 г. N 54-ФЗ; от 24.06.2008 N 91-ФЗ; от 24.07.2009 N 213-ФЗ; 06.01.2011 N 106-ФЗ; от 03.12.2012 N 232-ФЗ; от 02.12.2013 N 336-ФЗ; от 01.12.2014 N 408-ФЗ; от 14.12.2015 N 376-ФЗ Статья 1. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 6 204 рубля в месяц с 1 января 2016 года. (В редакции Федерального закона от 14.12.2015 N 376-ФЗ) Статья 2. Минимальный размер оплаты труда, установленный статьей 1 настоящего Федерального закона, вводится: , финансируемым из бюджетных источников, за счет соответствующих ресурсов. бюджет, внебюджетные фонды, а также средства, полученные от хозяйственной и иной приносящей доход деятельности; (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2007 г. N 54-ФЗ) иные организации — за счет собственных средств. (Часть вторая утратила силу — Федеральный закон от 22.

Установить, что до внесения изменений в соответствующие федеральные законы, регламентирующие порядок исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей, исчисление налогов, сборов, штрафов и иных платежей производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от на минимальный размер оплаты труда, производиться с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г., исходя из базового размера 83 рубля, с 1 января 2001 г., исходя из базового размера, равного 100 рублям. Расчет выплат по гражданско-правовым обязательствам, установленным в соответствии с минимальным размером оплаты труда, производится с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г. исходя из базовой суммы от 83 до 49 рублей.копеек, с 1 января 2001 года, исходя из базовой суммы 100 рублей. Статья 6. В пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331) вносятся следующие изменения: пункт 2 , удалять; пункт 3 изложить в следующей редакции: «Оклады военнослужащих повышаются Правительством Российской Федерации в порядке и сроки», которые предусмотрены для федеральных гражданских служащих.

Установить, что до внесения изменений в соответствующие федеральные законы, регламентирующие порядок исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей, исчисление налогов, сборов, штрафов и иных платежей производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от на минимальный размер оплаты труда, производиться с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г., исходя из базового размера 83 рубля, с 1 января 2001 г., исходя из базового размера, равного 100 рублям. Расчет выплат по гражданско-правовым обязательствам, установленным в соответствии с минимальным размером оплаты труда, производится с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г. исходя из базовой суммы от 83 до 49 рублей.копеек, с 1 января 2001 года, исходя из базовой суммы 100 рублей. Статья 6. В пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331) вносятся следующие изменения: пункт 2 , удалять; пункт 3 изложить в следующей редакции: «Оклады военнослужащих повышаются Правительством Российской Федерации в порядке и сроки», которые предусмотрены для федеральных гражданских служащих.