Дискриминационные условия это \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

- Главная

- Правовые ресурсы

- Подборки материалов

- Дискриминационные условия это

Подборка наиболее важных документов по запросу Дискриминационные условия это (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

- Конкуренция:

- Анализ состояния конкуренции

- Антимонопольное законодательство

- Антимонопольный комплаенс это

- Вертикальные соглашения

- Группа лиц

- Показать все

- Конкуренция:

- Анализ состояния конкуренции

- Антимонопольное законодательство

- Антимонопольный комплаенс это

- Вертикальные соглашения

- Группа лиц

- Показать все

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 374 «Объект налогообложения» главы 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ

(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Налогоплательщик, занимающийся добычей и розливом минеральной воды, приобрел оборудование: линию розлива в стеклянные бутылки, линию розлива в пластиковые бутылки, этикетировочную машину, электрооборудование, комплексную установку получения углекислого газа, систему обратного осмоса. Налоговый орган пришел к выводу, что указанное оборудование подлежит обложению налогом на имущество организаций, поскольку относится к недвижимости. Суд признал доначисление налога на имущество обоснованным. ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. ВС РФ указал, что сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению, используемые гражданским законодательством (п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 133, ст. 134 ГК РФ), не являются достаточными для реализации принципа равенства налогоплательщиков и достижения целей освобождения имущества от налогообложения, поскольку эти критерии не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости — зданий и капитальных сооружений. В обоих случаях приобретаемые налогоплательщиком активы до окончания монтажа не имеют прочной связи с землей, а после начала эксплуатации — могут быть соединены для использования по общему назначению с объектом недвижимости, при том что их разделение без разрушения или повреждения становится невозможным или экономически нецелесообразным.

Налоговый орган пришел к выводу, что указанное оборудование подлежит обложению налогом на имущество организаций, поскольку относится к недвижимости. Суд признал доначисление налога на имущество обоснованным. ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. ВС РФ указал, что сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению, используемые гражданским законодательством (п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 133, ст. 134 ГК РФ), не являются достаточными для реализации принципа равенства налогоплательщиков и достижения целей освобождения имущества от налогообложения, поскольку эти критерии не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости — зданий и капитальных сооружений. В обоих случаях приобретаемые налогоплательщиком активы до окончания монтажа не имеют прочной связи с землей, а после начала эксплуатации — могут быть соединены для использования по общему назначению с объектом недвижимости, при том что их разделение без разрушения или повреждения становится невозможным или экономически нецелесообразным. В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенным в действие с 01.01.2017 Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации). В остальных случаях объединение нескольких объектов основных средств в один инвентарный объект (комплекс конструктивно сочлененных предметов) допускается, если каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно, но при условии, что сроки полезного использования этих предметов существенно не отличаются (п. 6 ПБУ 6/01). ВС РФ указал, что исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подп.

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенным в действие с 01.01.2017 Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации). В остальных случаях объединение нескольких объектов основных средств в один инвентарный объект (комплекс конструктивно сочлененных предметов) допускается, если каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно, но при условии, что сроки полезного использования этих предметов существенно не отличаются (п. 6 ПБУ 6/01). ВС РФ указал, что исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий, что было ранее указано ВС РФ в Определениях от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241, от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222, а также в п. 31 Обзора судебной практики ВС РФ N 4 (2019), утвержденного Президиумом ВС РФ 25.12.2019. ВС РФ указал, что спорные объекты основных средств являлись движимым имуществом, охарактеризованы в договорах и сопроводительных документах как различное оборудование и по правилам бухгалтерского учета подлежали принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельных инвентарных объектов. Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от налогообложения, в том числе по мотиву использования имущества (оборудования и зданий) по общему назначению, предопределенному технологией производства (розлива) минеральной воды, поскольку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств.

8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий, что было ранее указано ВС РФ в Определениях от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241, от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222, а также в п. 31 Обзора судебной практики ВС РФ N 4 (2019), утвержденного Президиумом ВС РФ 25.12.2019. ВС РФ указал, что спорные объекты основных средств являлись движимым имуществом, охарактеризованы в договорах и сопроводительных документах как различное оборудование и по правилам бухгалтерского учета подлежали принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельных инвентарных объектов. Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от налогообложения, в том числе по мотиву использования имущества (оборудования и зданий) по общему назначению, предопределенному технологией производства (розлива) минеральной воды, поскольку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств. При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 «Основные средства» в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для взимания налога в любом случае отсутствовали бы.

При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 «Основные средства» в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для взимания налога в любом случае отсутствовали бы.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 375 «Налоговая база» главы 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ

(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Доначисляя налог на имущество, налоговый орган указал, что общество в нарушение п. 1 ст. 375 НК РФ неправомерно ен учло при определении налоговой базы по налогу на прибыль стоимость оборудования, используемого при производстве минеральной воды (линия розлива, установка получения углекислого газа), поскольку данное оборудование является недвижимым имуществом. Суд признал доначисление налога на прибыль правомерным. ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. ВС РФ указал, что в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенным в действие с 01.01.2017 Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, также как и в соответствии с ранее действовавшим Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359, оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав. По общему правилу исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий.

Суд признал доначисление налога на прибыль правомерным. ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. ВС РФ указал, что в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенным в действие с 01.01.2017 Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, также как и в соответствии с ранее действовавшим Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359, оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав. По общему правилу исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий. Приобретенные налогоплательщиком основные средства являлись движимым имуществом, охарактеризованы в договорах и сопроводительных документах как различное оборудование, и по правилам бухгалтерского учета подлежали принятию к учету в качестве отдельных инвентарных объектов. Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от налогообложения, поскольку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств. При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 «Основные средства» в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для взимания налога в любом случае отсутствовали бы.

Приобретенные налогоплательщиком основные средства являлись движимым имуществом, охарактеризованы в договорах и сопроводительных документах как различное оборудование, и по правилам бухгалтерского учета подлежали принятию к учету в качестве отдельных инвентарных объектов. Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от налогообложения, поскольку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств. При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 «Основные средства» в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для взимания налога в любом случае отсутствовали бы.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Статья: Антимонопольный запрет на создание дискриминационных условий: проблемы толкования и правоприменительной практики

(Башлаков-Николаев И.В., Максимов С.В., Стуканов Д.В.)

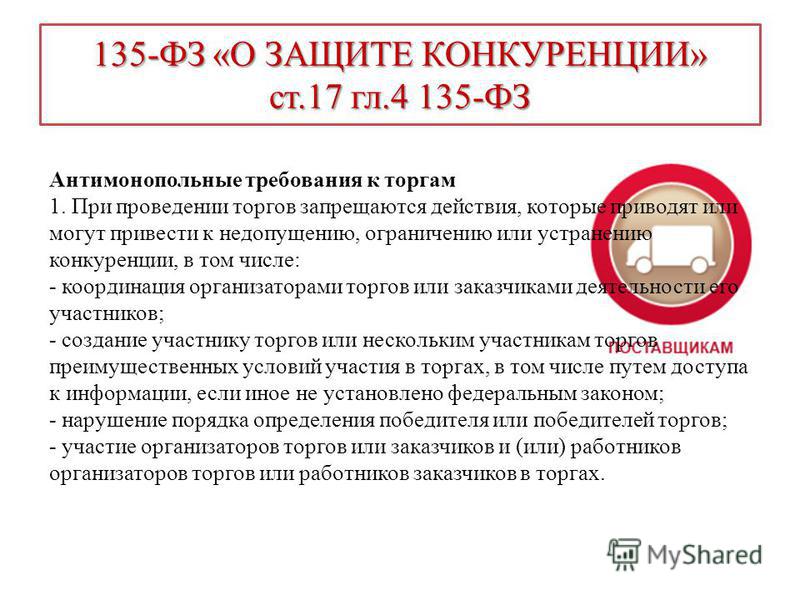

(«Законы России: опыт, анализ, практика», 2018, N 12)Как уже отмечалось, российское антимонопольное законодательство устанавливает запрет на создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов: 1) занимающих доминирующее положение на товарном рынке (п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции), а также для: 2) торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров (ст. 13 Закона о торговой деятельности), т.е. для двух разных категорий хозяйствующих субъектов. При этом для обеих групп хозяйствующих субъектов создания дискриминационных условий, как это следует из содержания п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о торговой деятельности, применяется одно и то же определение понятия таких условий, закрепленное в рассмотренных ранее нормах Закона о защите конкуренции.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

«Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении судами антимонопольного законодательства: научно-практический комментарий»

(Башлаков-Николаев И.В., Максимов С.В.)

(«Проспект», 2022)В частности, в данном абзаце указывается, что «установление (предоставление) правовым актом прав и вытекающих из них преимуществ на рынке для определенной категории хозяйствующих субъектов само по себе не свидетельствует о создании дискриминационных условий, если это допускается законодательством и обусловлено публичным интересом, например, необходимо для предоставления поддержки отдельным категориям хозяйствующих субъектов, определенным законодательством для обеспечения социально-экономического развития региона».

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ

(ред. от 29.12.2022)

«О защите конкуренции»8) дискриминационные условия — условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами;

Определение дискриминационных условий в контексте Закона о торговле

Источник: Корпоративный юрист

Время чтения: 38 минут

Антимонопольное законодательство запрещает создание дискриминационных условий субъектами, занимающими доминирующее положение. С принятием Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 381-ФЗ) данный запрет распространился и на участников рынка продуктового ритейла. Практика применения Закона № 381-ФЗ показала, что у терминов «дискриминация» и «дискриминационные условия», несмотря на значительный опыт их использования, до сих пор нет однозначного толкования.

С принятием Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 381-ФЗ) данный запрет распространился и на участников рынка продуктового ритейла. Практика применения Закона № 381-ФЗ показала, что у терминов «дискриминация» и «дискриминационные условия», несмотря на значительный опыт их использования, до сих пор нет однозначного толкования.

Определение дискриминации и дискриминирующих условий в российском законодательстве

Впервые понятие «дискриминирующие условия»[1] появилось в современном российском законодательстве в Законе РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – Закон № 948-1), в ст. 5 которого содержался запрет на «включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами». 12 октября 2002 г. вступила в силу новая редакция Закона № 948-1, в которой «дискриминирующие» условия превратились в «дискриминационные» и получили определение, в основном оставшееся неизменным и по сей день. Дискриминационными были названы условия доступа на товарный рынок, обмена, потребления, приобретения, производства, реализации товара, которые ставят один или несколько хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравнению с другим или другими хозяйствующими субъектами.

вступила в силу новая редакция Закона № 948-1, в которой «дискриминирующие» условия превратились в «дискриминационные» и получили определение, в основном оставшееся неизменным и по сей день. Дискриминационными были названы условия доступа на товарный рынок, обмена, потребления, приобретения, производства, реализации товара, которые ставят один или несколько хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравнению с другим или другими хозяйствующими субъектами.

В настоящий момент в соответствии с п. 8 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) дискриминационные условия определяются как условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

Из данного определения следует, что базовыми квалифицирующими признаками дискриминации являются:

• наличие специального субъектного состава, т. е. как минимум трех участников правоотношения:

е. как минимум трех участников правоотношения:

– первый субъект – тот, кто дискриминирует;

– второй субъект – тот, по сравнению с кем дискриминируют;

– третий субъект – тот, кого дискриминируют;

• неравное положение второго и третьего субъектов, возникшее в результате действий первого.

Как следует из ч. 2, 3 ст. 16 Закона № 381-ФЗ, при рассмотрении дел о нарушении данного Закона надлежит руководствоваться действующим антимонопольным законодательством, в частности, Законом № 135-ФЗ. Это правило распространяется и на используемые дефиниции. Так, говоря о дискриминации, как о нарушении ст. 13 Закона № 381-ФЗ, надлежит руководствоваться вышеупомянутым определением дискриминационных условий. Аналогичное определение содержится в п. 8 раздела 2 «Термины и определения» методического пособия для предпринимателей «Антимонопольное регулирование в области торговой деятельности», утвержденного ФАС России (далее – методическое пособие).

Сложившаяся практика применения норм Закона № 381-ФЗ показывает, что традиционно антимонопольный орган ограничивается констатацией того, что один и тот же товар (группа товаров) поставляется поставщиками в торговую сеть на неравных условиях. Наиболее распространенными являются следующие деяния, квалифицируемые как дискриминация:

• неравные условия выплаты вознаграждений, сроков оплаты за поставленные товары, штрафных санкций, получения скидок;

• установление различного размера торговых надбавок (наценок) на продукцию различных поставщиков;

• предоставление конкретному поставщику дополнительных мест продаж, постоянной и фиксированной выкладки товара, согласование с поставщиком расположения и размера торговых мест;

• приобретение продукции только у конкретного поставщика, а также предоставление ему преимущественного права перед другими производителями и поставщиками на заключение нового соглашения при прочих равных условиях.

Проблемы толкования понятий дискриминации и дискриминационных условий

Всегда ли дискриминация сама по себе вредит конкуренции? Для ответа на данный вопрос необходимо еще раз обратить внимание на то, что в законодательстве о защите конкуренции и ранее, и сейчас действия, формально являющиеся дискриминационными, незаконны только в том случае, если они:

• во-первых, осуществляются хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение;

• во-вторых, ограничивают конкуренцию или создают угрозу такого ограничения.

В остальных случаях неравное положение двух субъектов в деловых взаимоотношениях с третьим всегда являются следствием практической реализации принципа свободы договора, установленного ст. 1, 421 ГК РФ.

Обоснованность такой позиции подтверждается иностранным опытом антимонопольного регулирования, в частности, американским. Ст. 13(а) Закона Клейтона (The Clayton Antitrust Act, 1914)[2], дополнившего Закон Шермана (The Sherman Antitrust Act, 1890), заложившего основы антимонопольного регулирования в США, содержит очень детальное определение дискриминации. Согласно этому определению дискриминация только тогда противоречит закону, когда она приводит к ограничению конкуренции или созданию монополии. При этом запрет на дискриминацию не касается тех случаев, при которых разница в положении субъектов вызвана количеством покупаемого товара и способами его доставки.

Действующая редакция Закона № 381-ФЗ ни одного из вышеуказанных условий, к сожалению, не содержит. Фактически это означает, что любая разница в условиях поставки товаров, чем бы она ни была вызвана и каковы бы ни были ее экономические последствия для хозяйствующих субъектов, является нарушением Закона № 381-ФЗ.

Отсутствие единого понимания термина «дискриминационные условия» привело к возникновению ставшей уже традиционной проблемы, существующей во взаимоотношениях участников рынка и антимонопольных органов. Она заключается в отсутствии очевидных границ допустимого поведения, в данном случае – допустимых торговых практик, применяемых хозяйствующими субъектами. Границы не установлены ни федеральными законами, не спешит их определять и ФАС России в своих ведомственных нормативных актах и методических рекомендациях.

Формулировка подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона № 381-ФЗ содержит запрет на создание дискриминационных условий путем нарушения установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования. Однако, по мнению автора, само по себе наличие такого нарушения о дискриминации свидетельствовать не может. Если оно допущено торговой сетью в отношении не одного или нескольких, а сразу всех поставщиков, то все они (поставщики) оказываются в равном положении, что исключает наличие одного из обязательных признаков дискриминации.

Однако, по мнению автора, само по себе наличие такого нарушения о дискриминации свидетельствовать не может. Если оно допущено торговой сетью в отношении не одного или нескольких, а сразу всех поставщиков, то все они (поставщики) оказываются в равном положении, что исключает наличие одного из обязательных признаков дискриминации.

Ст. 426 ГК РФ предусматривает единственный вид гражданско-правовых договоров, заключение которых должно осуществляться на одинаковых условиях для всех контрагентов. Это публичные договоры. Однако договоры поставки между торговой сетью и ее поставщиками не носят публичного характера, следовательно, в них стороны вправе согласовывать те условия сотрудничества, которые посчитают нужными, без учета того, на каких условиях аналогичные договоры заключены с другими поставщиками. Правовым основанием для этого служит все тот же принцип «свободы договора». Пытаясь обязать и торговые сети, и поставщиков заключать одинаковые договоры поставки на сходных условиях, антимонопольные органы фактически придают им публичный характер.

Судебная практика по делам о дискриминации

Формально судебная практика соответствует букве закона. Так, Седьмой арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 8 августа 2011 г. № 07АП-5570/11 прямо указал, что, исходя из п. 8 ст. 4 Закона № 135-ФЗ, «для установления факта наличия дискриминационных условий достаточно выявить факт того, что хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами».

Однако отдельного внимания заслуживают судебные акты, вынесенные Арбитражным судом г. Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом по делу № А40-10728/11-119-106. В них суды, по сути, игнорируют данное в Законе № 135-ФЗ определение дискриминационных условий. Суды соглашаются с позицией Московского УФАС России, согласно которой дискриминация может выражаться в создании торговой сетью неравных условий для поставщиков по сравнению с самой торговой сетью, а не по сравнению с другими поставщиками. Т. е. абсолютно все поставщики одной группы товаров были, по мнению антимонопольного органа и судов, поставлены в неравное положение с самой торговой сетью.

Т. е. абсолютно все поставщики одной группы товаров были, по мнению антимонопольного органа и судов, поставлены в неравное положение с самой торговой сетью.

Хозяйствующему субъекту предоставляется возможность доказать, что его действия являются допустимыми согласно ст. 13 Закона № 135-ФЗ, однако обязанность по доказыванию возложена на самого субъекта, а в компетенции антимонопольного органа остается лишь принять или не принять эти доказательства. При этом самому антимонопольному органу достаточно установить наличие формальных признаков дискриминации, не утруждая себя исследованием их влияния на конкуренцию. Подобная структура правовой нормы привела к тому, что в правоприменительной практике практически отсутствуют случаи признания антимонопольным органом законными действий, содержащих формальные признаки дискриминации, какие бы доказательства ни представлял нарушитель. Вследствие этого стала очень распространенной ситуация, когда антимонопольные органы могут усмотреть и усматривают дискриминацию практически во всем.

Так, создание дискриминационных условий было вменено торговой сети, которая устанавливала на товары одной товарной группы разных поставщиков разные торговые наценки. На практике это привело к тому, что цена на один и тот же товар разных торговых марок на полках магазинов была разной. Для простого покупателя это очевидный плюс, поскольку появляется дополнительная возможность выбора между дорогим и дешевым товаром. Однако в случае с антимонопольным органом такая «обыденная» логика не работает. Торговой сети было выдано предписание впредь устанавливать одинаковые торговые наценки на товары одной товарной группы, поставляемые разными контрагентами.[3]

Антимонопольные органы до сих пор не могут определиться, какие именно случаи являются дискриминацией: когда со всеми поставщиками согласована единая ставка вознаграждения за приобретение определенного количества товаров в пределах допустимого максимума в 10%, или, когда такая ставка отличается в зависимости от тех или иных показателей. В апреле 2011 г. на сайте ФАС России была размещена информация о том, что в отношении одной из крупнейших торговых сетей центральным аппаратом антимонопольного ведомства возбуждено дело по признакам дискриминации в связи с тем, что со всех поставщиков одной категории товара ею взимается одинаковое вознаграждение за объем поставок в размере 10% от цены приобретенных товаров вне зависимости от оборота. А в июне того же года Тамбовское УФАС России в одном из решений признало дискриминацией установление разного размера вознаграждения, выплачиваемого разными поставщиками торговой сети за приобретение ею товаров одной товарной группы. Более того, аналогичной позиции придерживается и уже упоминавшийся Седьмой арбитражный апелляционный суд, который указал на это в Постановлении от 13 сентября 2011 г. по делу № 07АП-5857/11.

В апреле 2011 г. на сайте ФАС России была размещена информация о том, что в отношении одной из крупнейших торговых сетей центральным аппаратом антимонопольного ведомства возбуждено дело по признакам дискриминации в связи с тем, что со всех поставщиков одной категории товара ею взимается одинаковое вознаграждение за объем поставок в размере 10% от цены приобретенных товаров вне зависимости от оборота. А в июне того же года Тамбовское УФАС России в одном из решений признало дискриминацией установление разного размера вознаграждения, выплачиваемого разными поставщиками торговой сети за приобретение ею товаров одной товарной группы. Более того, аналогичной позиции придерживается и уже упоминавшийся Седьмой арбитражный апелляционный суд, который указал на это в Постановлении от 13 сентября 2011 г. по делу № 07АП-5857/11.

В некоторых состоявшихся к настоящему моменту судебных актах высказывается мнение о том, что дискриминационными не могут являться условия, на которые и торговая сеть, и поставщик добровольно согласились, включив их в договор поставки. В частности, ФАС Уральского округа в Постановлении от 21 сентября 2011 г. № Ф09-5588/11 по делу № А47-10047/2010 поддержал позицию нижестоящих судов, отменивших акты антимонопольной службы, отметив, что сам по себе факт наличия того или иного условия в договоре не может свидетельствовать о дискриминации поставщиков. Антимонопольный орган обязан доказать, что данное условие «специально устанавливалось обществом для отдельно взятых поставщиков в целях создания для них неравных условий поставки по сравнению с другими поставщиками». Однако, к сожалению, подобные случаи носят единичный характер.

В частности, ФАС Уральского округа в Постановлении от 21 сентября 2011 г. № Ф09-5588/11 по делу № А47-10047/2010 поддержал позицию нижестоящих судов, отменивших акты антимонопольной службы, отметив, что сам по себе факт наличия того или иного условия в договоре не может свидетельствовать о дискриминации поставщиков. Антимонопольный орган обязан доказать, что данное условие «специально устанавливалось обществом для отдельно взятых поставщиков в целях создания для них неравных условий поставки по сравнению с другими поставщиками». Однако, к сожалению, подобные случаи носят единичный характер.

В целом судебной практики по данной категории дел пока немного, а та, что имеется, весьма разнородна. На момент подготовки настоящей статьи в открытых источниках имелось всего 16 судебных актов. Требования заявителей были удовлетворены в 10 случаях. Таким образом, статистика пока складывается в пользу хозяйствующих субъектов. Однако необходимо иметь в виду, что суды кассационной инстанции высказались далеко не по всем спорным ситуациям.

Пути решения проблемы определения дискриминационных условий

Наиболее оптимальным для хозяйствующих субъектов является вариант, при котором в Законе № 381-ФЗ будет приведен закрытый перечень дискриминационных условий, создание которых недопустимо с точки зрения закона.

Другой возможный вариант – изменение нормы о запрете дискриминационных условий по образцу Закона № 135-ФЗ или американского Закона Клейтона. В этом случае дискриминационные условия будут недопустимыми только в том случае, если их создание влечет или может повлечь ограничение либо устранение конкуренции. При этом существующий или потенциально возможный вред конкуренции должен определяться антимонопольным органом не «на глазок», а на основании анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Порядок проведения такого анализа установлен Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220. Реализация данного варианта на практике не облегчит положения хозяйствующих субъектов с точки зрения наличия четких границ допустимого поведения. Однако возложение на антимонопольный орган обязанности по доказыванию факта причинения вреда конкуренции действиями хозяйствующего субъекта может стать стимулом для уменьшения общего количества обвинений в дискриминации.

Однако возложение на антимонопольный орган обязанности по доказыванию факта причинения вреда конкуренции действиями хозяйствующего субъекта может стать стимулом для уменьшения общего количества обвинений в дискриминации.

Существуют и другие возможности, которые носят более прикладной характер.

Так, в апреле 2011 г. ФАС России было обнародовано уже упоминавшееся выше методическое пособие. Этот документ нигде не публиковался и не носит нормативного характера, однако с момента его появления хозяйствующие субъекты все чаще и чаще ссылаются на положения пособия в спорах с ФАС России. Эффективность таких ссылок – вопрос спорный. Однако в документе подобного плана антимонопольный орган имеет практически неограниченные возможности по изложению всех своих требований к участникам рынка, в т. ч. в части дискриминационных условий. К сожалению, в уже увидевшем свет методическом пособии вопросу дискриминации посвящен всего один абзац, что явно не соответствует текущей потребности.

Несомненно, со временем то или иное толкование термина «дискриминационные условия» устоится на уровне арбитражных судов, в т. ч. ВАС РФ. Достаточно уверенно можно говорить о том, что рано или поздно нас ждет еще одно постановление Пленума ВАС РФ, посвященное вопросам антимонопольного регулирования и регулирования в сфере законодательства о торговле, аналогичное Постановлению Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30. Однако для этого необходимо достаточное количество уже сформировавшейся судебной практики. А это значит, что в обозримом будущем положение кардинально не изменится.

ч. ВАС РФ. Достаточно уверенно можно говорить о том, что рано или поздно нас ждет еще одно постановление Пленума ВАС РФ, посвященное вопросам антимонопольного регулирования и регулирования в сфере законодательства о торговле, аналогичное Постановлению Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30. Однако для этого необходимо достаточное количество уже сформировавшейся судебной практики. А это значит, что в обозримом будущем положение кардинально не изменится.

Практические рекомендации участникам рынка

Прежде всего, необходимо отслеживать тенденции развития практики самих антимонопольных органов. Основные направления ее развития в части толкования норм о создании дискриминационных условий приведены в начале настоящей статьи. Это позволит, как минимум, не повторять ошибок, ранее совершенных другими хозяйствующими субъектами. Если сам антимонопольный орган однажды признал то или иное действие незаконной практикой, то вряд ли получится убедить его в обратном. Скорее всего, он будет придерживаться занятой позиции и дальше.

Если компания все-таки была уличена в создании дискриминационных условий для контрагентов, то целесообразно по возможности устранить нарушение и сообщить об этом ФАС России. Практика рассмотрения соответствующих дел свидетельствует, что пока еще достаточно часто встречаются случаи, когда производство по делам о создании дискриминационных условий прекращается по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 48 Закона № 135-ФЗ в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства и его последствий. Как минимум девять подобных случаев было выявлено в разных регионах страны за 2011 г.

Зачастую сами контрагенты, в дискриминации которых обвиняется организация, являющаяся ответчиком по делу, не заинтересованы в подобных разбирательствах в силу существования налаженных деловых отношений. Поэтому хорошим подспорьем в рамках разбирательства станет конструктивная позиция контрагента, в дискриминировании которого организацию-ответчика обвиняет антимонопольный орган. Придерживаясь последовательной позиции о том, что в действиях ответчика отсутствуют признаки создания дискриминационных условий, контрагент, обычно участвующий в деле в качестве заинтересованного лица, может существенно облегчить его участь.

Придерживаясь последовательной позиции о том, что в действиях ответчика отсутствуют признаки создания дискриминационных условий, контрагент, обычно участвующий в деле в качестве заинтересованного лица, может существенно облегчить его участь.

Уместна и вполне традиционная рекомендация – следить за развитием судебной практики. К сожалению, в настоящий момент ее еще сравнительно немного, и она разнородна. Многие дела пока находятся в стадии рассмотрения. Однако в любом случае с каждым днем их становится все больше и больше, что дает дополнительные возможности для анализа.

В заключение хотелось бы еще раз констатировать, что термины «дискриминация» и «дискриминационные условия» требуют гораздо более детально проработки и исследования как в рамках нормотворческой, так и в рамках правоприменительной работы. Эти понятия настолько всеобъемлющи, что их произвольное толкование зачастую не оставляет хозяйствующим субъектам шанса эффективно отстаивать свою позицию перед антимонопольными органами.

[1] В первой редакции Закона от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» использовалась именно такая формулировка – «дискриминирующие условия».

[2] URL: http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes/clayton.html

[3] См. Решение Орловского УФАС России от 13.07.2011 № 144-11/02Т.

Источник: Корпоративный юрист, январь (№1) 2012

Дискриминация при оценке является незаконной в соответствии с федеральным законом

Собственность на жилье является одним из лучших способов создания благосостояния из поколения в поколение. Но для некоторых покупателей жилья и владельцев оценка дома может быть искажена из-за цвета кожи или демографических данных окружающего сообщества. Предвзятая оценка дома может усугубить расовое неравенство и исказить рынок жилья. Вот почему более 50 лет федеральный закон запрещает расовую, религиозную и другую дискриминацию при оценке жилья. Но мы все еще видим отчеты оценщиков, которые не соблюдают закон и основывают свои оценочные суждения на предвзятых, необоснованных предположениях о заемщиках и районах, в которых они живут.

Но мы все еще видим отчеты оценщиков, которые не соблюдают закон и основывают свои оценочные суждения на предвзятых, необоснованных предположениях о заемщиках и районах, в которых они живут.

Мы также видели, как организация, устанавливающая стандарты для оценщиков, The Appraisal Foundation (TAF), не включала четких предупреждений о требованиях федерального закона в стандарты, которые она устанавливает, и в обучение, которое она проводит для оценщиков. TAF — частная неправительственная организация и единственная организация, имеющая право устанавливать профессиональные стандарты для оценщиков. Тем не менее, TAF еще не выделил эти важные законы, несмотря на то, что он часто пересматривает свои стандарты. Эти действия подрывают справедливый и конкурентный рынок, свободный от предвзятости и дискриминации.

Сегодня мы вместе с высокопоставленными сотрудниками федерального правительства направили совместное письмо в TAF, в котором подчеркивалось, что федеральные запреты на дискриминацию в соответствии с Законом о справедливом жилищном обеспечении и Законом о равных кредитных возможностях распространяются на оценку.

CFPB по-прежнему обеспокоен тем, что некоторые оценщики могут не знать об этих федеральных запретах на дискриминацию, и призывает The Appraisal Foundation дать четкие указания относительно существующих правовых стандартов, касающихся предвзятости при оценке. CFPB глубоко обеспокоен дискриминационными заявлениями Федерального агентства по финансированию жилищного строительства, недавно обнаруженными в некоторых оценках домов, а также несоответствиями в оценке для сообществ и цветных заемщиков, недавно обнаруженными в исследованиях Freddie Mac и Fannie Mae.

Кроме того, CFPB внимательно изучает результаты отчета «Выявление предубеждений и барьеров, содействие справедливости: анализ стандартов USPAP и квалификационных критериев оценщиков», финансируемого Подкомитетом по оценке Федерального совета по проверке финансовых учреждений. Помимо прочего, независимый отчет вызывает серьезную озабоченность в отношении существующих стандартов оценки и содержит рекомендации в отношении справедливости, беспристрастности, объективности и разнообразия оценок, а также обучения и аттестации оценщиков.

Мы гордимся тем, что являемся членами Межведомственной рабочей группы по оценке имущества и справедливости (PAVE), созданной для поиска справедливого решения проблемы постоянной недооценки и недооценки собственности, с которой сталкиваются цветные семьи и сообщества. Мы с нетерпением ожидаем взаимодействия со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и использования всех инструментов CFPB в сотрудничестве с нашими межведомственными партнерами для решения этих важных вопросов.

Прочтите совместное письмо, представленное директором Бюро по справедливому кредитованию вместе с высокопоставленными должностными лицами Федеральной резервной системы, Управления валютного контролера, Федеральной корпорации по страхованию депозитов, Национального управления кредитных союзов, Департамента жилищного строительства и городского развития, Федеральное агентство жилищного финансирования и Министерство юстиции.

15 Кодекс США § 13 — Дискриминация в цене, услугах или возможностях | Кодекс США | Закон США

(а) Цена; выбор клиентов

Любое лицо, участвующее в торговле, в ходе такой торговли, прямо или косвенно, не вправе проводить дискриминацию в цене между разными покупателями товаров одинакового сорта и качества, если одна или любая из покупок, связанных с такой дискриминации в торговле, когда такие товары продаются для использования, потребления или перепродажи в Соединенных Штатах или на любой их территории, или в округе Колумбия, или в любом островном владении, или в другом месте, находящемся под юрисдикцией Соединенных Штатов, и когда последствия такая дискриминация может существенно уменьшить конкуренцию или привести к созданию монополии в какой-либо сфере торговли, или нанести ущерб, уничтожить или предотвратить конкуренцию с любым лицом, которое предоставляет или сознательно получает выгоду от такой дискриминации, или с клиентами любого из их: При условии, что ничто в настоящем документе не препятствует различиям, которые учитывают только должным образом различия в стоимости производства, продажа или доставка в результате различных методов или количества, в которых такие товары продаются или доставляются таким покупателям: при условии, однако, что Федеральная торговая комиссия может после надлежащего расследования и заслушивания всех заинтересованных сторон установить и установить количественные ограничения, и пересматривать их по мере необходимости в отношении отдельных товаров или классов товаров, когда он находит, что имеющихся покупателей в больших количествах так мало, что различия на их основании делаются несправедливо дискриминационными или способствующими монополии в какой-либо сфере торговли; и вышеизложенное не должно толковаться как допускающее дифференциацию, основанную на различиях в количествах, превышающих установленные и установленные таким образом: клиентов в добросовестных сделках, а не в целях ограничения торговли: И при условии, что ничто в настоящем документе не препятствует изменению цен время от времени, когда в ответ на изменяющиеся условия, влияющие на рынок или ликвидность соответствующих товаров, такие как, но не ограничивается фактическим или неизбежным ухудшением качества скоропортящихся товаров, устареванием сезонных товаров, аварийной продажей в судебном порядке или добросовестной продажей при прекращении деятельности соответствующих товаров.

(b) Бремя опровержения prima facie случая дискриминации

После того, как на любом слушании по жалобе в соответствии с настоящим разделом будет доказано, что имела место дискриминация в цене, услугах или предоставленных удобствах, бремя опровержения prima facie доводов путем предоставления обоснования возлагается на лицо, которому предъявлено обвинение. с нарушением этого раздела, и если обоснование не будет подтверждено, Комиссия уполномочена издать приказ о прекращении дискриминации: при условии, однако, что ничто в настоящем документе не препятствует продавцу опровергнуть выдвинутое таким образом дело prima facie, показав, что его более низкая цена или предоставление услуг или удобств любому покупателю или покупателям было сделано добросовестно, чтобы удовлетворить столь же низкую цену конкурента, или услуги или удобства, предоставленные конкурентом.

(c) Выплата или принятие комиссионных, брокерских или иных компенсаций

Любому лицу, участвующему в коммерческой деятельности, в ходе такой коммерческой деятельности запрещается платить или предоставлять, получать или принимать какие-либо ценности в качестве комиссионных, посреднических услуг или другой компенсации, а также любых надбавок или скидок в вместо него, за исключением услуг, оказываемых в связи с продажей или покупкой товаров, товаров или изделий либо другой стороне такой сделки, либо агенту, представителю или другому посреднику в ней, если такой посредник действует фактически в интересах или от имени или находится под прямым или косвенным контролем любой стороны такой сделки, кроме лица, которым такая компенсация предоставляется или выплачивается таким образом.

(d) Плата за услуги или оборудование для переработки или продажи

Любое лицо, участвующее в коммерческой деятельности, должно быть незаконным, чтобы платить или контактировать для выплаты чего-либо ценного клиенту такого лица или в его пользу в ходе такой коммерческой деятельности в качестве компенсации или в качестве вознаграждения за любые услуги или услуги предоставляемые таким покупателем или через него в связи с обработкой, обращением, продажей или предложением к продаже любых продуктов или товаров, произведенных, проданных или предложенных для продажи таким лицом, за исключением случаев, когда такой платеж или вознаграждение доступны на пропорционально равных условиях для всех другие клиенты, конкурирующие в распространении таких продуктов или товаров.

(e) Предоставление услуг или оборудования для обработки, обработки и т. д.

Дискриминация любого лица в пользу одного покупателя по отношению к другому покупателю или покупателям товара, купленного для перепродажи, с обработкой или без нее, путем заключения контракта на предоставление или предоставление любых услуг или содействие в предоставлении любых услуг или объекты, связанные с обработкой, обращением, продажей или предложением к продаже такого товара, приобретенного таким образом, на условиях, не предоставляемых всем покупателям на пропорционально равных условиях.