Комментарий к статье 129. Закона о банкротстве

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)

12. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации арбитражных управляющих определяется решением кредиторов, не являющихся лицами, контролирующими должника или аффилированными с должником.

Конкурсный кредитор обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания кредиторов должника о выборе кандидатуры конкурсного управляющего. Заявление мотивировано тем, что при определении кворума и подсчете голосов учитывались включенные в третью очередь реестра требования контролирующего должника лица и аффилированных с должником лиц.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что Законом о банкротстве (в том числе положениями ст. 12) не предусмотрено исключение указанных лиц из числа кредиторов, голосующих по вопросам повестки дня.

Суд апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменил.

Федеральный законодатель, дополняя ст. 37 Закона о банкротстве п. 5, установил, что при выборе арбитражного управляющего (саморегулируемой организации) в первой процедуре банкротства мнение должника игнорируется: арбитражный управляющий выбирается конкурсным кредитором — заявителем по делу о банкротстве, а при подаче заявления о банкротстве самим должником — случайным образом. Такое регулирование направлено на обеспечение подлинной независимости управляющего и предотвращение потенциального конфликта интересов, т.е. на устранение каких-либо сомнений по поводу того, что управляющий, предложенный должником, прежде всего будет действовать к выгоде последнего, игнорируя права гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов.

В дальнейшем решение о выборе арбитражного управляющего (саморегулируемой организации) принимается собранием кредиторов (абз. 6 п. 2 ст. 12 Закона о банкротстве).

Поскольку по общему правилу контролирующее должника лицо и аффилированные с должником лица имеют общий с должником интерес, отличный от интереса независимых кредиторов, учет их голосов при последующем выборе кандидатуры арбитражного управляющего (саморегулируемой организации) приводит к тому, что установленный действующим правовым регулированием механизм предотвращения потенциального конфликта интересов не достигает своей цели.

Из этого же исходят и п. 2 ст. 126 и п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве, предусматривающие после признания должника банкротом прекращение полномочий акционеров по избранию руководителя должника и передачу полномочий по выбору нового руководителя в виде конкурсного управляющего к компетенции собрания кредиторов.

С учетом изложенного на основании п. 1 с. 6 ГК РФ, абз. 6 п. 2 ст. 12, п. 5 ст. 37 и ст. 126 Закона о банкротстве суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение о кандидатуре арбитражного управляющего (саморегулируемой организации) в ходе любой процедуры банкротства должно приниматься кредиторами, не являющимися лицами, контролирующими должника или аффилированными с ним.

Установив, что учет голосов названных лиц повлиял на результаты голосования, суд апелляционной инстанции признал решение собрания недействительным (п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве).

В другом деле суд отклонил возражение об отсутствии юридической силы у решения собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации, основанное на голосовании за принятие данного решения кредитной организации, имевшей корпоративный договор с мажоритарным акционером должника (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ).

9 ст. 67.2 ГК РФ).

В данном случае кредитная организация получила право контролировать деятельность должника только в обеспечительных целях, и поэтому у нее не появился интерес, отличный от интереса кредиторов, не связанных с должником.

Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда не связанный с должником кредитор получил в обеспечительных целях корпоративные права в отношении должника либо право контролировать деятельность должника, включив специальные условия финансирования в кредитный договор.

В третьем деле по тем же мотивам суд признал за кредитной организацией, получившей возможность контролировать деятельность должника в обеспечительных целях, право предлагать кандидатуру управляющего при подаче ею заявления о признании должника банкротом.

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)

18. Неисполнение бывшим руководителем должника обязанности передать документацию должника вследствие объективных факторов, находящихся вне его контроля, не может свидетельствовать о наличии интереса такого руководителя в сокрытии соответствующей информации и, соответственно, являться основанием для применения презумпции вины в доведении должника до банкротства.

В рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении его бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

По мнению конкурсного управляющего, ответчик, будучи директором должника, не исполнил обязанность по передаче документации должника конкурсному управляющему, возложенную на него определением суда, рассматривающего дело о банкротстве.

Пользуясь установленной ст. 61.10, 61.11, 64 и 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) презумпцией, управляющий ссылался на то, что неисполнение бывшим руководителем должника возложенной на него арбитражным судом обязанности передать копии учредительных документов и бухгалтерской документации должника означает вину руководителя в доведении должника до банкротства и перекладывает на него бремя доказывания обратного.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной инстанции и округа, заявление управляющего удовлетворено.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты, направила обособленный спор на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Ссылка судов на положения ст. 61.10 и 61.11 Закона о банкротстве являлась ошибочной, сделанной без учета того, что в период совершения ответчиком вменяемых ему неправомерных действий законодателем еще не была принята гл. III.2 Закона о банкротстве, а отношения по привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности регулировались, в первую очередь, положениями ст. 10 данного закона.

Однако, с учетом того факта, что предусмотренное ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ) такое основание для привлечения к субсидиарной ответственности, как «признание должника несостоятельным вследствие поведения контролирующих лиц», по существу, незначительно отличается от предусмотренного действующей в настоящее время ст. 61.11 Закона основания ответственности в виде «невозможности полного погашения требований кредитора вследствие действий контролирующих лиц», а потому значительный объем разъяснений норм материального права, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее — постановление N 53), может быть применен и к ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ.

N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее — постановление N 53), может быть применен и к ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ.

При этом как ранее, так и в настоящее время процесс доказывания обозначенных выше оснований привлечения к субсидиарной ответственности был упрощен законодателем для истцов посредством введения соответствующих опровержимых презумпций, при подтверждении условий которых предполагается наличие вины ответчика в доведении должника до банкротства, и на ответчика перекладывается бремя доказывания отсутствия оснований для удовлетворения иска. При этом как ранее, так и в настоящее время действовала презумпция, согласно которой отсутствие (непередача руководителем арбитражному управляющему) финансовой и иной документации должника, существенно затрудняющее проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, указывает на вину руководителя. Смысл этой презумпции состоит в том, что руководитель, уничтожая, искажая или производя иные манипуляции с названной документацией, скрывает данные о хозяйственной деятельности должника. Предполагается, что целью такого сокрытия, скорее всего, является лишение арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов возможности установить факты недобросовестного осуществления руководителем или иными контролирующими лицами своих обязанностей по отношению к должнику. Кроме того, отсутствие определенного вида документации затрудняет наполнение конкурсной массы, например, посредством взыскания дебиторской задолженности, возврата незаконно отчужденного имущества. Именно поэтому предполагается, что непередача документации указывает на наличие причинно-следственной связи между действиями руководителя и невозможностью погашения требований кредиторов.

Смысл этой презумпции состоит в том, что руководитель, уничтожая, искажая или производя иные манипуляции с названной документацией, скрывает данные о хозяйственной деятельности должника. Предполагается, что целью такого сокрытия, скорее всего, является лишение арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов возможности установить факты недобросовестного осуществления руководителем или иными контролирующими лицами своих обязанностей по отношению к должнику. Кроме того, отсутствие определенного вида документации затрудняет наполнение конкурсной массы, например, посредством взыскания дебиторской задолженности, возврата незаконно отчужденного имущества. Именно поэтому предполагается, что непередача документации указывает на наличие причинно-следственной связи между действиями руководителя и невозможностью погашения требований кредиторов.

Однако, когда передача документации становится невозможной ввиду объективных факторов, находящихся вне сферы контроля директора, соответствующая презумпция применена быть не может. В частности, подобная объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по передаче арбитражному управляющему документации должника возникает при изъятии документации должника правоохранительными органами.

В частности, подобная объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по передаче арбитражному управляющему документации должника возникает при изъятии документации должника правоохранительными органами.

Поскольку на наличие именно подобных объективных препятствий и ссылался бывший руководитель должника при рассмотрении настоящего обособленного спора, обращая, в частности, внимание на то, что в материалах дела имеется его запрос в УЭБ и ПК ГУ МВД, а также ответ указанного выше органа, согласно которому полномочия ответчика как руководителя должника прекращены, в силу чего ему не может быть предоставлена информация о следственных действиях, применение презумпции ст. 61.10, 61.11, 64 и 126 Закона о банкротстве противоречит выраженному в ней смыслу и искажает существо действующего регулирования.

Кроме того, суды не дали должной оценки тому, что конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее полномочия руководителя должника и иных органов управления (п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве), для решения задач, возложенных на него этим законом, имел возможность обратиться в правоохранительные органы с требованием о выдаче копий изъятых документов, а при отказе — просить содействия в получении документации у суда, рассматривающего дело о банкротстве, применительно к правилам ч. 4 ст. 66 АПК РФ, однако соответствующие действия не предпринял и вместо этого, зная о совершении в отношении должника следственных действий, направил заявление о привлечении руководителя последнего к субсидиарной ответственности.

4 ст. 66 АПК РФ, однако соответствующие действия не предпринял и вместо этого, зная о совершении в отношении должника следственных действий, направил заявление о привлечении руководителя последнего к субсидиарной ответственности.

Равным образом руководитель должника, также зная о совершении правоохранительными органами следственных действий, в ответ на запросы управляющего о предоставлении документации не ссылался на ее изъятие, а заявил соответствующее возражение только в рамках данного обособленного спора.

Судам ввиду изложенного выше надлежало исследовать причины подобного поведения управляющего и ответчика и оценить их действия на предмет разумности и добросовестности (ст. 10 ГК РФ, п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ»).

Определение N 305-ЭС19-10079

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018)

Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018)

1. Собрание кредиторов должника вправе принять решение по вопросу, прямо не отнесенному Законом о банкротстве к его компетенции. Такое решение не должно препятствовать осуществлению процедур банкротства и исполнению арбитражным управляющим его обязанностей, вторгаться в сферу компетенции иных лиц.

Конкурсный управляющий должником обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов об обязании управляющего отменить уже состоявшиеся торги по продаже имущества.

Суды удовлетворили требование, указав на следующее.

Пункт 2 статьи 12 Закона о банкротстве содержит перечень вопросов, решение которых относится к исключительной компетенции собрания кредиторов, то есть эти вопросы не могут быть переданы на разрешение другим лицам или органам, в том числе комитету кредиторов (абзац пятнадцатый пункта 2 статьи 12 Закона о банкротстве).

Некоторые вопросы, разрешение которых также отнесено к компетенции собрания кредиторов, указаны в Законе о банкротстве применительно к отдельным процедурам (пункты 2 и 3 статьи 82, статьи 101, 104, 110, пункт 6 статьи 129, статьи 130 и 139 Закона о банкротстве и др. ).

).

Закон о банкротстве допускает возможность принятия кредиторами решений и по иным вопросам, рассмотрение которых необходимо для проведения процедуры банкротства и (или) защиты прав кредиторов и других лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Однако такие решения должны соответствовать требованиям законодательства, в частности они не должны быть направлены на обход положений Закона о банкротстве, вторгаться в сферу компетенции иных лиц, в том числе ограничивать права арбитражного управляющего или препятствовать осуществлению процедур банкротства.

Применительно к процедуре реализации имущества должника собрание кредиторов правомочно утверждать порядок, сроки и условия продажи имущества. Собрание кредиторов не вправе вмешиваться в ход проведения торгов, в частности возлагать на организатора торгов обязанность по их отмене.

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что решение об обязании управляющего отменить состоявшиеся торги по продаже имущества должника принято за пределами компетенции собрания кредиторов, поскольку вторгается в сферу полномочий организатора торгов, и поэтому решение подлежит признанию недействительным на основании пункта 4 статьи 15 Закона о банкротстве.

Кредиторы, чье право на получение наиболее полного удовлетворения требований за счет выручки от реализации имущества было нарушено в ходе проведения торгов, вправе требовать признания недействительными как самих торгов, так и заключенного по их результатам договора (статья 449 ГК РФ).

2. При рассмотрении обособленного спора лицо вправе ссылаться на то, что решение собрания кредиторов не имеет юридической силы в связи с существенными нарушениями закона, допущенными при его принятии (в связи с нарушением компетенции, отсутствием кворума и т.д.), независимо от того, было это решение оспорено или нет.

В рамках дела о банкротстве кредиторами на собрании принято решение об обязании конкурсного управляющего закрыть счет должника в обслуживающем банке и открыть новый счет в другой кредитной организации.

Конкурсный управляющий действий, направленных на исполнение данного решения, не совершил, поэтому представитель собрания кредиторов обратился в арбитражный суд с жалобой на бездействие управляющего.

Суд первой инстанции признал бездействие управляющего незаконным, поскольку им не исполнено решение собрания кредиторов о смене обслуживающего банка. Суд отметил, что названное решение не признано недействительным в установленном законом порядке, поэтому оно обязательно для управляющего, который должен был совершить действия по закрытию прежнего счета и открытию нового.

Суд апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменил по следующим основаниям.

Само по себе неоспаривание решения собрания кредиторов не препятствует заинтересованному лицу ссылаться на отсутствие у такого решения юридической силы как на основание собственных возражений в рамках иного судебного процесса (обособленного спора).

Являясь субъектом профессиональной деятельности (статья 20 Закона о банкротстве) и выполняя в процедуре конкурсного производства функции руководителя должника (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве), арбитражный управляющий принимает текущие управленческие решения.

Для целей учета и контроля поступающих и расходуемых в ходе конкурсного производства денежных средств законодатель установил обязанность управляющего использовать только один счет должника в банке, а при его отсутствии или невозможности осуществления операций по имеющимся счетам — открыть такой счет (пункт 1 статьи 133 Закона о банкротстве).

По смыслу названной нормы, а также положений пункта 5 статьи 20.3, пункта 1 статьи 129 Закона о банкротстве вопросы выбора кредитной организации для проведения расчетов организации-банкрота в ходе конкурсного производства отнесены к компетенции конкурсного управляющего. При выборе такой кредитной организации последний обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и его кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

Следовательно, собрание кредиторов, приняв решение о закрытии текущего счета и открытии нового, вышло за пределы предоставленной ему компетенции.

Вместе с тем принятое кредиторами решение можно рассматривать как выражение их позиции. При этом арбитражный управляющий вправе как оспорить названное решение на основании пункта 4 статьи 15 Закона о банкротстве, так и ссылаться на отсутствие у него юридической силы без отдельного оспаривания данного решения в судебном порядке при рассмотрении жалобы кредиторов на действия (бездействие) управляющего. Во втором случае суд должен оценить мнение кредиторов, изложенное в решении, учесть осведомленность управляющего об этом мнении.

При этом арбитражный управляющий вправе как оспорить названное решение на основании пункта 4 статьи 15 Закона о банкротстве, так и ссылаться на отсутствие у него юридической силы без отдельного оспаривания данного решения в судебном порядке при рассмотрении жалобы кредиторов на действия (бездействие) управляющего. Во втором случае суд должен оценить мнение кредиторов, изложенное в решении, учесть осведомленность управляющего об этом мнении.

В рассматриваемом деле у банка, предложенного кредиторами, возникли финансовые проблемы. В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что поведение арбитражного управляющего, сохранившего отношения из договора расчетного счета с обслуживающим банком, являлось разумным, в отличие от рекомендации кредиторов, и отказал в удовлетворении жалобы представителя собрания кредиторов.

В другом деле судом было отказано в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего, указанной в решении первого собрания кредиторов.

Суд установил, что вскоре после проведения собрания состав кредиторов изменился, из реестра было исключено необоснованное требование мажоритарного кредитора, обладавшего 60 процентами голосов.

В данном деле суд пришел к выводу, что решения на первом собрании приняты за счет голосов лица, не являвшегося в действительности кредитором, а поэтому они не имеют юридической силы. При таких обстоятельствах суд обязал повторно провести первое собрание кредиторов.

В третьем деле конкурсный кредитор обратился с жалобой на действия арбитражного управляющего, ссылаясь на неисполнение последним решения собрания кредиторов об изменении места проведения собраний.

Суд отказал в удовлетворении жалобы по следующим основаниям.

Согласно пункту 4 статьи 14 Закона о банкротстве собрание кредиторов проводится по месту нахождения должника или органов управления должника, если иное не установлено собранием кредиторов.

В рассматриваемом случае последнее собрание кредиторов проведено арбитражным управляющим по месту нахождения должника.

Обращаясь с жалобой, конкурсный кредитор указал, что на собрании, состоявшемся ранее, кредиторами было выбрано иное место для проведения собраний.

При рассмотрении жалобы кредитора суд установил, что данное решение принято кредиторами при отсутствии необходимого кворума (пункт 4 статьи 12 Закона о банкротстве). Учитывая это, суд указал на отсутствие у такого решения юридической силы и признал правомерным проведение арбитражным управляющим собрания по месту нахождения должника.

Отклоняя возражения конкурсного кредитора о том, что решение об изменении места проведения собрания кредиторов не было оспорено в установленном порядке, суд указал на отсутствие необходимости такого оспаривания. К решениям собраний, не имеющим юридической силы, относятся, в частности, решения, ограничивающие права кредиторов на участие в собрании и на голосование при принятии решений (пункт 1 статьи 12 Закона о банкротстве).

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 25.12.2018) «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей»

23. По смыслу пункта 2 статьи 126 и абзаца второго пункта 3 статьи 129 Закона о банкротстве с открытием конкурсного производства должник не вправе распоряжаться имуществом, составляющим конкурсную массу, в том числе средствами на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Согласно статье 209 Закона такое распоряжение может осуществляться только судебным приставом-исполнителем или конкурсным управляющим. Соответствующие сделки должника, совершенные им после открытия конкурсного производства, являются ничтожными.

Согласно статье 209 Закона такое распоряжение может осуществляться только судебным приставом-исполнителем или конкурсным управляющим. Соответствующие сделки должника, совершенные им после открытия конкурсного производства, являются ничтожными.

При этом должник вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на удовлетворение личных и бытовых потребностей, за счет имущества, не включенного в конкурсную массу (статья 205 Закона о банкротстве).

Поскольку с признанием гражданина-предпринимателя банкротом право распоряжаться его имуществом переходит к конкурсному управляющему, то правила статьи 35 СК РФ о порядке распоряжения общим имуществом супругов после признания одного из супругов банкротом не применяются, в частности другой (не признанный банкротом) супруг уже не вправе самостоятельно распоряжаться общим имуществом супругов.

Если реализация имущества осуществляется конкурсным управляющим, он указывает, что действует в качестве конкурсного управляющего, осуществляющего правомочия в отношении имущества определенного должника (собственника вещи, правообладателя имущественного права и т. п.).

п.).

В тех случаях, когда утвержден конкурсный управляющий, исполнение обязательств в пользу должника по передаче денег или иного имущества, подлежащих включению в конкурсную массу, производится конкурсному управляющему. Так как право распоряжения денежными средствами на счете должника с момента открытия конкурсного производства принадлежит конкурсному управляющему, перечисление во исполнение обязательства денежных средств на указанный счет признается надлежащим исполнением обязательства.

Выбрать другую статью с комментариями. Перейти к оглавлению Закона о банкротстве.

Всё о процедуре банкротства: Физ.лица, ИП, Юр.лица. тутРеестр рисков (субсидиарная ответственность, оспаривание сделок). тутСтраница отображения — Прокуратура Амурской области

Выплатить зарплату уволенным работникам обязан арбитражный управляющий в порядке и в сроки, установленные законодательством.

- 30 июля 2020, 14:52

Выплатить зарплату уволенным работникам обязан арбитражный управляющий в порядке и в сроки, установленные законодательством.

Текст

Поделиться

Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации (далее-ТК) работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 Трудового Кодекса РФ).

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 Трудового Кодекса РФ).

В силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, к конкурсному управляющему переходят полномочия по руководству хозяйственной деятельностью должника.

Согласно статье 129 Федеральный закон № 129-ФЗ с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника — унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

В соответствии с положениями абзаца 7 пункта 2 статьи 129 Федерального № 129-ФЗ конкурсный управляющий обязан уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства.

Из системного анализа вышеприведенных положений действующего законодательства следует, что поскольку конкурсный управляющий, с даты его утверждения судом, осуществляет полномочия руководителя должника, он обязан при прекращении трудового договора с работниками предприятия производить им выплаты всех сумм, причитающихся от работодателя, в день увольнения работника.

Обратное означало бы нарушение законодательно установленных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение ими заработной платы за выполненную работу и причитающихся выплат.

Как указано в пункте 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства» руководитель должника (в процедурах наблюдения или финансового оздоровления) либо арбитражный управляющий (в процедурах внешнего управления или конкурсного производства) обязан при наступлении срока исполнения соответствующего обязательства направлять распоряжение для его исполнения в кредитную организацию, не дожидаясь напоминания от соответствующего кредитора или предъявления им требования в суд.

Таким образом, арбитражный управляющий, осуществляя полномочия руководителя должника, действуя добросовестно и разумно, должен принять незамедлительные меры в целях осуществления полного расчета с работниками и направлять платежные поручения в банк не позднее даты прекращения трудовых правоотношений (договоров) с работниками.

Кроме того, в пункте 1 статьи 136 Федерального закона № 129-ФЗ установлены особые правила о компенсациях, причитающихся работникам в связи с нарушением установленных трудовым законодательством сроков выплат: на требования работников по основному долгу начисляются проценты в соответствии с трудовым законодательством, которые удовлетворяются в составе требований кредиторов второй очереди.

Размер указанных процентов определен статьей 236 ТК РФ.

По смыслу статьи 136 Федерального закона № 129-ФЗ и статьи 236 ТК РФ для получения процентов (денежной компенсации) не требуется ни предварительного письменного обращения работников к конкурсному управляющему как к представителю работодателя, ни предъявления ими соответствующих требований в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве. Судебный акт о начислении суммы процентов не выносится, в реестр требований кредиторов они не включаются. Эти суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.

Судебный акт о начислении суммы процентов не выносится, в реестр требований кредиторов они не включаются. Эти суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.

В таком же порядке исчисляются и погашаются в составе текущих требований кредиторов второй очереди удовлетворения проценты, предусмотренные статьей 236 ТК РФ, за задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих платежей, причитающихся работникам (пункт 2 статьи 134, пункт 1 статьи 136 Закона о банкротстве, пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу вышеприведенных правовых норм указанные суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения. В таком же порядке исчисляются и погашаются в составе текущих требований кредиторов второй очереди проценты, предусмотренные статьей 236 ТК РФ за задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих платежей, причитающихся работникам (п.

Выплата уволенным работникам предприятия заработной платы и причитающихся им выплат является прямой обязанностью арбитражного управляющего и должна исполняться им в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Выплатить зарплату уволенным работникам обязан арбитражный управляющий в порядке и в сроки, установленные законодательством.

Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации (далее-ТК) работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 Трудового Кодекса РФ).

В силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, к конкурсному управляющему переходят полномочия по руководству хозяйственной деятельностью должника.

Согласно статье 129 Федеральный закон № 129-ФЗ с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника — унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

В соответствии с положениями абзаца 7 пункта 2 статьи 129 Федерального № 129-ФЗ конкурсный управляющий обязан уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства.

Из системного анализа вышеприведенных положений действующего законодательства следует, что поскольку конкурсный управляющий, с даты его утверждения судом, осуществляет полномочия руководителя должника, он обязан при прекращении трудового договора с работниками предприятия производить им выплаты всех сумм, причитающихся от работодателя, в день увольнения работника.

Обратное означало бы нарушение законодательно установленных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение ими заработной платы за выполненную работу и причитающихся выплат.

Как указано в пункте 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства» руководитель должника (в процедурах наблюдения или финансового оздоровления) либо арбитражный управляющий (в процедурах внешнего управления или конкурсного производства) обязан при наступлении срока исполнения соответствующего обязательства направлять распоряжение для его исполнения в кредитную организацию, не дожидаясь напоминания от соответствующего кредитора или предъявления им требования в суд.

Таким образом, арбитражный управляющий, осуществляя полномочия руководителя должника, действуя добросовестно и разумно, должен принять незамедлительные меры в целях осуществления полного расчета с работниками и направлять платежные поручения в банк не позднее даты прекращения трудовых правоотношений (договоров) с работниками.

Кроме того, в пункте 1 статьи 136 Федерального закона № 129-ФЗ установлены особые правила о компенсациях, причитающихся работникам в связи с нарушением установленных трудовым законодательством сроков выплат: на требования работников по основному долгу начисляются проценты в соответствии с трудовым законодательством, которые удовлетворяются в составе требований кредиторов второй очереди.

Размер указанных процентов определен статьей 236 ТК РФ.

По смыслу статьи 136 Федерального закона № 129-ФЗ и статьи 236 ТК РФ для получения процентов (денежной компенсации) не требуется ни предварительного письменного обращения работников к конкурсному управляющему как к представителю работодателя, ни предъявления ими соответствующих требований в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве. Судебный акт о начислении суммы процентов не выносится, в реестр требований кредиторов они не включаются. Эти суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.

В таком же порядке исчисляются и погашаются в составе текущих требований кредиторов второй очереди удовлетворения проценты, предусмотренные статьей 236 ТК РФ, за задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих платежей, причитающихся работникам (пункт 2 статьи 134, пункт 1 статьи 136 Закона о банкротстве, пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу вышеприведенных правовых норм указанные суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения. В таком же порядке исчисляются и погашаются в составе текущих требований кредиторов второй очереди проценты, предусмотренные статьей 236 ТК РФ за задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих платежей, причитающихся работникам (п. 2 ст. 134, п. 1 ст. 136 Федерального закона № 129-ФЗ, п. 1 ст. 6 ГК РФ).

Выплата уволенным работникам предприятия заработной платы и причитающихся им выплат является прямой обязанностью арбитражного управляющего и должна исполняться им в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Название статьи (используйте стиль: название статьи)

%PDF-1.5 % 1 0 объект >>>]/ON[63 0 R]/Порядок[]/RBGroups[]>>/OCGs[63 0 R 116 0 R]>>/Страницы 2 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 115 0 объект >/Шрифт>>>/Поля 120 0 R>> эндообъект 62 0 объект >поток приложение/pdf

44 841.68]/Parent 2 0 R/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

32 0 объект

>/MediaBox[0 0 595,44 841,68]/Parent 2 0 R/Ресурсы>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

34 0 объект

>/MediaBox[0 0 595,44 841,68]/Parent 2 0 R/Ресурсы>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

36 0 объект

>/MediaBox[0 0 595,44 841,68]/Parent 2 0 R/Ресурсы>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

38 0 объект

>/MediaBox[0 0 595.44 841.68]/Parent 2 0 R/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

150 0 объект

>поток

HWr}W0A`UٵrqZ%yPf#nɱMvwKq}pv櫯>wk[46_ FRM BJY6TBZ9m7j?}(7?o.~_0Zovc mq]MjQomϻm{W\-cY\).j;

eTfnˏe1M0`-.eE:»͵B%;XѦ79:nK-nx g1

44 841.68]/Parent 2 0 R/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

32 0 объект

>/MediaBox[0 0 595,44 841,68]/Parent 2 0 R/Ресурсы>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

34 0 объект

>/MediaBox[0 0 595,44 841,68]/Parent 2 0 R/Ресурсы>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

36 0 объект

>/MediaBox[0 0 595,44 841,68]/Parent 2 0 R/Ресурсы>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

38 0 объект

>/MediaBox[0 0 595.44 841.68]/Parent 2 0 R/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Tabs/S/Type/Page>>

эндообъект

150 0 объект

>поток

HWr}W0A`UٵrqZ%yPf#nɱMvwKq}pv櫯>wk[46_ FRM BJY6TBZ9m7j?}(7?o.~_0Zovc mq]MjQomϻm{W\-cY\).j;

eTfnˏe1M0`-.eE:»͵B%;XѦ79:nK-nx g1_5VJ3Vb:Y1h: t!DMKa«L=Avۀ’

Балансирование на грани: варианты, предусмотренные российским законодательством для третейского суда при банкротстве стороны

Введение

Арбитражные суды часто имеют дело со сложными юридическими и фактическими вопросами, на решение которых уходят месяцы или даже годы. Один из них возникает, когда сторона спора перестает быть финансово состоятельной и становится объектом процедуры банкротства в государственном суде. Если это произойдет, трибунал должен решить, как продолжить арбитражное разбирательство, поскольку параллельное производство по делу о банкротстве может существенно повлиять на его способность рассматривать дело.

Один из них возникает, когда сторона спора перестает быть финансово состоятельной и становится объектом процедуры банкротства в государственном суде. Если это произойдет, трибунал должен решить, как продолжить арбитражное разбирательство, поскольку параллельное производство по делу о банкротстве может существенно повлиять на его способность рассматривать дело.

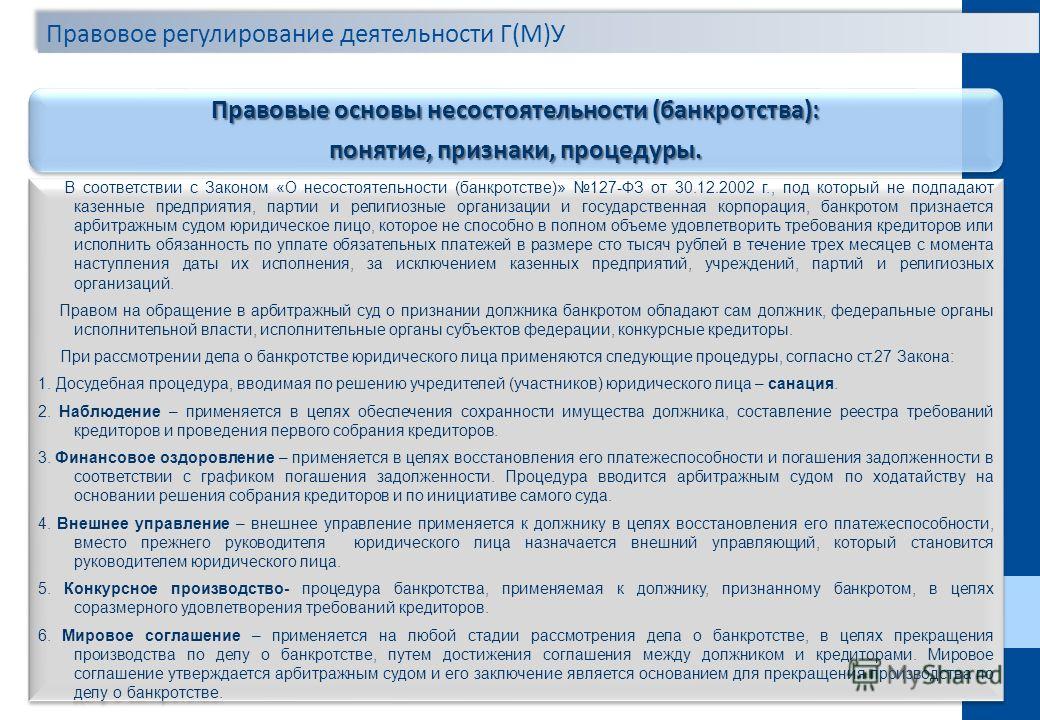

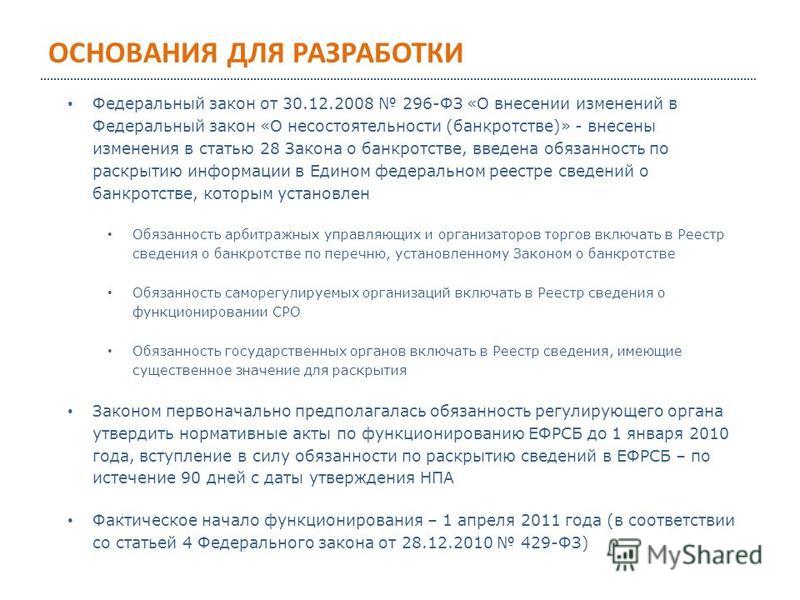

В России первичным правовым актом о банкротстве является Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (« Закон о банкротстве »). Статья 33(3) Закона о банкротстве предусматривает, что третейский суд не может выносить решения о банкротстве стороны, в том числе о порядке и объеме удовлетворения требований кредиторов. Однако в Законе о банкротстве ничего не говорится о том, что должен делать трибунал в продолжающемся арбитраже, если дело о банкротстве стороны возбуждено в государственном суде. Здесь автор пытается определить, можно ли тем не менее вывести надлежащий порядок действий в таких ситуациях из российского законодательства и соответствующей судебной практики, и если да, то каковы допустимые варианты для третейских судов.

Влияние различных стадий банкротства на компетенцию третейского суда

После подачи кредитором заявления о банкротстве возможны пять возможных процедур (стадий) банкротства, потенциально применимых к компании-должнику при рассмотрении дела в арбитражном (арбитражном) суде . В этом материале в основном будут обсуждаться две процедуры: надзор и ликвидация.

Надзор инициируется для анализа финансового положения должника, сохранности его имущества, накопления требований кредиторов. Введение надзора ограничивает свободу корпоративного должника распоряжаться своими активами. Более того, согласно статье 63 Закона о банкротстве только судья по делу о банкротстве может рассматривать новые денежные требования.

При наличии иных споров в государственных судах кредитор вправе ходатайствовать о приостановлении таких производств и передаче их судье по одному делу о банкротстве. При отсутствии такого ходатайства суд не вправе передавать другие дела в производство по делу о банкротстве (Постановление Пленума Высшего Арбитражного (Арбитражного) Суда Российской Федерации (« Высший Арбитражный) Суд Российской Федерации» от 22. 06.2014 г. 2012 N 35).

06.2014 г. 2012 N 35).

Из пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве следует, что данный Закон прямо не исключает компетенции других судов и арбитражей по делам, возбужденным до введения надзора. Несмотря на это, в решении RAC от 11 августа 2021 года единоличный арбитр рассматривал вопрос о том, следует ли ему приостановить арбитраж из-за заявления о банкротстве стороны в споре. Увидев достоинство в приостановлении до принятия судом штата конкретной процедуры банкротства, единоличный арбитр решил продолжить. Одной из причин была незначительная сумма исковых требований в этом споре. При этом он также предупредил, что арбитраж не должен использоваться для подрыва процедуры банкротства, поскольку в противном случае арбитраж может создать видимость обоснованности требования кредитора.

При этом суды по-разному подходят к вопросу о подсудности суда в ситуациях, когда истец или ответчик уже находится под надзором. Например, Арбитражный суд Свердловской области постановил, что с введением надзора арбитражный суд утрачивает компетенцию выносить решение по существу. Этот суд мотивировал свое решение тем, что арбитражное решение по этому спору касалось прав других кредиторов, которые не участвовали в арбитраже, но имели право выдвигать возражения против кредиторов компании-должника в соответствии с применимым законодательством. Таким образом, судья по делам о банкротстве не счел это решение предосудительным для своих выводов и пересмотрела исковые требования (Определение от 13 ноября 2020 года по делу № А60-59).676/2019). Имеются также дела, в которых государственные суды при сходных обстоятельствах сочли, что арбитры подсудны для вынесения решения (например, Постановление Арбитражного (Арбитражного) суда Московского округа от 19 февраля 2020 г., дело № А40-167953/2016). В любом случае, если надзор вводится после принятия третейским судом решения, арбитры не лишаются полномочий на рассмотрение дела в первую очередь (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 15 июля 2014 г. N 59).40/14 Дело № А40-166263/13).

Этот суд мотивировал свое решение тем, что арбитражное решение по этому спору касалось прав других кредиторов, которые не участвовали в арбитраже, но имели право выдвигать возражения против кредиторов компании-должника в соответствии с применимым законодательством. Таким образом, судья по делам о банкротстве не счел это решение предосудительным для своих выводов и пересмотрела исковые требования (Определение от 13 ноября 2020 года по делу № А60-59).676/2019). Имеются также дела, в которых государственные суды при сходных обстоятельствах сочли, что арбитры подсудны для вынесения решения (например, Постановление Арбитражного (Арбитражного) суда Московского округа от 19 февраля 2020 г., дело № А40-167953/2016). В любом случае, если надзор вводится после принятия третейским судом решения, арбитры не лишаются полномочий на рассмотрение дела в первую очередь (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 15 июля 2014 г. N 59).40/14 Дело № А40-166263/13).

Несколько проще обстоит дело, когда суд инициирует ликвидацию компании-должника, не имеющей перспективы стать финансово жизнеспособной. В Постановлении РАС от 19 января 2021 года единоличный арбитр подчеркнул, что в случае признания стороны арбитража (ответчика) банкротом только арбитражный (арбитражный) суд правомочен рассматривать денежные требования, возникшие до открытия производства по делу о банкротстве. Соответственно, любые другие суды или арбитражи должны отказаться от юрисдикции и прекратить текущее разбирательство.

В Постановлении РАС от 19 января 2021 года единоличный арбитр подчеркнул, что в случае признания стороны арбитража (ответчика) банкротом только арбитражный (арбитражный) суд правомочен рассматривать денежные требования, возникшие до открытия производства по делу о банкротстве. Соответственно, любые другие суды или арбитражи должны отказаться от юрисдикции и прекратить текущее разбирательство.

Запрет арбитражному суду рассматривать иски к банкроту основывается на следующих доводах, активно обсуждаемых судами. Во-первых, проведение арбитража догматически основано на существовании консенсуса между его сторонами, т. е. стороны должны явно согласиться с юрисдикцией трибунала. Поэтому в арбитраже могло принять участие лишь ограниченное число участников. «Консенсусный» аспект в арбитраже принципиально отличается от стадии ликвидации, когда все кредиторы объединяются в защите своих имущественных прав и не нуждаются в заключении между собой отдельного соглашения о передаче своих требований на рассмотрение арбитражному судье. В любом случае практически невозможно достичь арбитражного соглашения между многими кредиторами, у которых зачастую конфликтуют интересы. Предположим, арбитражный суд выносит решение в отношении стороны-банкрота. Данное решение будет противоречить основному принципу единой правовой защиты кредиторов по российскому законодательству, в соответствии с которым требования одних кредиторов не могут быть удовлетворены в ущерб другим.

В любом случае практически невозможно достичь арбитражного соглашения между многими кредиторами, у которых зачастую конфликтуют интересы. Предположим, арбитражный суд выносит решение в отношении стороны-банкрота. Данное решение будет противоречить основному принципу единой правовой защиты кредиторов по российскому законодательству, в соответствии с которым требования одних кредиторов не могут быть удовлетворены в ущерб другим.

Во-вторых, решение трибунала является окончательным и не может быть обжаловано по существу. Хотя окончательность обычно является преимуществом арбитража, она создает препятствия для получения кредиторами доли конкурсной массы в соответствии с их законными правами и, как правило, препятствует формированию конкурсной массы.

Некоторые суды постановили, что если истец находится в процессе ликвидации, арбитражное соглашение не становится автоматически недействительным. Необходимым условием для этого является доказывание конкурсным управляющим факта отсутствия у общества-банкрота финансовых средств для покрытия расходов на арбитраж (Определение Арбитражного (Арбитражного) суда г. Москвы от 16.10.2020 по делу № А40-10129).4/20-96-675).

Москвы от 16.10.2020 по делу № А40-10129).4/20-96-675).

Аналогичная логика прослеживается и в подходе Верховного Суда РФ к исполнительному производству. Если сторона в споре требует принудительного исполнения решения третейского суда в отношении другой стороны, находящейся в процессе ликвидации, государственные суды не выдают исполнительный лист. Вместо этого исполнительное заявление могло быть рассмотрено только судьей по делам о банкротстве в рамках процедуры банкротства в соответствии с законодательством о банкротстве. В противном случае исполнительный лист будет аннулирован как нарушающий интересы кредиторов ликвидируемого лица (Решение от 17 сентября 2019 г.Дело № 4-КГ 19-36).

Должен ли арбитражный управляющий участвовать в арбитраже?

На этапе надзора государственный суд назначает временного должностного лица для анализа финансового положения должника, охраны его имущества и принятия других мер для обеспечения беспрепятственного проведения надзора. При этом сам по себе надзор не препятствует осуществлению директором и иными органами управления юридического лица-должника своих функций. Однако они действуют с ограничениями в соответствии со статьей 64 Закона о банкротстве. Например, некоторые корпоративные операции можно совершать только с согласия временного сотрудника.

При этом сам по себе надзор не препятствует осуществлению директором и иными органами управления юридического лица-должника своих функций. Однако они действуют с ограничениями в соответствии со статьей 64 Закона о банкротстве. Например, некоторые корпоративные операции можно совершать только с согласия временного сотрудника.

Закон о банкротстве позволяет временному должностному лицу активно участвовать в судебных разбирательствах в штате. Например, должностное лицо может принимать участие в слушаниях по вопросу обоснованности возражений должника против требований кредиторов. Должностное лицо также может ходатайствовать перед судом о принятии дополнительных мер по охране имущества компании-должника и получении любой информации и документов, касающихся деятельности должника (статья 66 указанного Закона).

Неясно, распространяется ли вышеуказанная компетенция временного должностного лица на арбитражное разбирательство, и если да, то в какой степени. Представляется, что если компания-должник и ее кредитор договорились об арбитражной оговорке до назначения временного должностного лица, временное должностное лицо не станет автоматически стороной арбитражного разбирательства в отсутствие общего согласия на его/ее участие в арбитражном разбирательстве. . В связи с этим Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что временный управляющий не может участвовать в арбитраже, проводимом среди ограниченного круга участников, несмотря на закрепленное за ним право выступать в качестве третьего лица в государственных судебных разбирательствах, кроме дела о банкротстве. (Постановление от 08 августа 2016 N 09АП-34519/2016 Дело № А40-2650/2016).

. В связи с этим Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что временный управляющий не может участвовать в арбитраже, проводимом среди ограниченного круга участников, несмотря на закрепленное за ним право выступать в качестве третьего лица в государственных судебных разбирательствах, кроме дела о банкротстве. (Постановление от 08 августа 2016 N 09АП-34519/2016 Дело № А40-2650/2016).

Кроме того, следует помнить, что арбитражное разбирательство должно носить конфиденциальный характер. Любое несанкционированное раскрытие информации, в том числе временному должностному лицу, может нанести ущерб исполнению арбитражного решения. Необходимость обеспечения конфиденциальности различных аспектов разбирательства находит поддержку в большинстве институциональных правил (таких как статья 22 Арбитражного регламента ICC 2021 г., статья 30 Арбитражного регламента LCIA 2020 г., статья 45 Арбитражного регламента HKIAC 2018 г.) .

Однако оставлять временного офицера в полном неведении тоже может быть плохой идеей. Уведомив временного должностного лица об арбитраже, арбитр может обеспечить исполнение решения. Уведомление может свидетельствовать о том, что арбитраж был проведен должным образом и в соответствии с общественным порядком государства. Арбитр может сделать это после консультаций со сторонами или по своей инициативе. Если иное не предусмотрено применимым арбитражным регламентом, такое уведомление является правом, а не обязанностью третейского суда. Напротив, судья будет обязан информировать временного сотрудника о соответствующем судебном разбирательстве.

Уведомив временного должностного лица об арбитраже, арбитр может обеспечить исполнение решения. Уведомление может свидетельствовать о том, что арбитраж был проведен должным образом и в соответствии с общественным порядком государства. Арбитр может сделать это после консультаций со сторонами или по своей инициативе. Если иное не предусмотрено применимым арбитражным регламентом, такое уведомление является правом, а не обязанностью третейского суда. Напротив, судья будет обязан информировать временного сотрудника о соответствующем судебном разбирательстве.

Информируя временного должностного лица, трибунал не делает его/ее стороной арбитражного соглашения. Кроме того, конфиденциальность арбитража не будет поставлена под угрозу, поскольку арбитр может выбрать, какая информация будет предоставлена временному должностному лицу, и ограничить ее фактами того, что арбитраж имеет место и что компания-должник является стороной этого арбитража. Например, в решении RAC от 27 февраля 2020 года единоличный арбитр решил проинформировать временное должностное лицо ответчика (которое перешло под надзор после согласования процессуального графика) об арбитраже, стороной которого был ответчик. Впоследствии временный управляющий сослался на статью 66 Закона о банкротстве в своем требовании предоставить ему/ей исковое заявление и подтверждающие документы. Арбитр отклонил эту просьбу, поскольку она выходит за рамки требований временного должностного лица в соответствии с указанным положением. Еще одной причиной, по которой арбитр проигнорировал запрос, была необходимость защиты конфиденциальности разбирательства. В итоге арбитр предложил временному должностному лицу присоединиться к арбитражу в качестве третьего лица. Однако временный офицер не последовал этому предложению.

Впоследствии временный управляющий сослался на статью 66 Закона о банкротстве в своем требовании предоставить ему/ей исковое заявление и подтверждающие документы. Арбитр отклонил эту просьбу, поскольку она выходит за рамки требований временного должностного лица в соответствии с указанным положением. Еще одной причиной, по которой арбитр проигнорировал запрос, была необходимость защиты конфиденциальности разбирательства. В итоге арбитр предложил временному должностному лицу присоединиться к арбитражу в качестве третьего лица. Однако временный офицер не последовал этому предложению.

Если суд инициирует ликвидацию, он назначает ликвидатора для проведения процедуры. Полномочия ликвидатора шире, чем у временного должностного лица. В отличие от последнего ликвидатор выполняет функции директора и иных органов управления общества-банкрота (подробнее см. ст. 129 Закона о банкротстве).

В силу этого статус ликвидатора в арбитраже менее проблематичен. В Приказе РАС от 19 января 2021 года указано, что ликвидатор является представителем ответчика с момента его назначения. В результате ликвидатор имел право участвовать в арбитраже в качестве «согласной стороны» на основании Закона о банкротстве.

В результате ликвидатор имел право участвовать в арбитраже в качестве «согласной стороны» на основании Закона о банкротстве.

Заключение

Арбитр должен иметь возможность действовать правильно, когда против стороны в споре возбуждено дело о банкротстве, поскольку это разбирательство может сильно повлиять на возможность исполнения его решения.

Варианты, доступные для трибунала, зависят от стадии банкротства стороны. В контексте надзора трибунал находится на перепутье. Если арбитр признает компетенцию вынести решение, позже судья по делам о банкротстве может его не учитывать и повторно рассмотреть дело по существу. В то же время Закон о банкротстве сам по себе не лишает арбитров их юрисдикции в случае надзора. Самый осторожный подход для трибунала — приостановить арбитраж, чтобы посмотреть, выйдет ли сторона из состояния банкротства или будет ликвидирована. На основании результата арбитражный суд может безопасно вынести решение или отказаться от своей юрисдикции и прекратить арбитражное разбирательство. Второй вариант для трибунала – непосредственно приступить к вынесению решения по существу. Однако это может поставить награду под угрозу. Судья по делам о банкротстве может принять решение о том, что другие кредиторы не могли участвовать в арбитраже для предъявления своих требований и представления возражений. В результате решение будет оставлено без внимания, а арбитражное разбирательство будет напрасным.

Второй вариант для трибунала – непосредственно приступить к вынесению решения по существу. Однако это может поставить награду под угрозу. Судья по делам о банкротстве может принять решение о том, что другие кредиторы не могли участвовать в арбитраже для предъявления своих требований и представления возражений. В результате решение будет оставлено без внимания, а арбитражное разбирательство будет напрасным.

Вопрос о наличии юрисдикции трибунала более прямолинеен в случае ликвидации. Если суд признает компанию-ответчика банкротом и инициирует процедуру ликвидации, трибунал отказывается от своей юрисдикции. Однако, если истец является банкротом, у арбитров все еще есть выбор, продолжать ли вынесение решения.

Еще один загадочный вопрос, который должен решить трибунал, заключается в том, следует ли информировать предложение о несостоятельности об арбитраже. Хотя у трибунала нет общей обязанности информировать временного должностного лица об арбитражном разбирательстве, такое уведомление считается весьма полезным для обеспечения исполнения решения.